pcb板制作流程详解

1

1

拍明芯城

拍明芯城

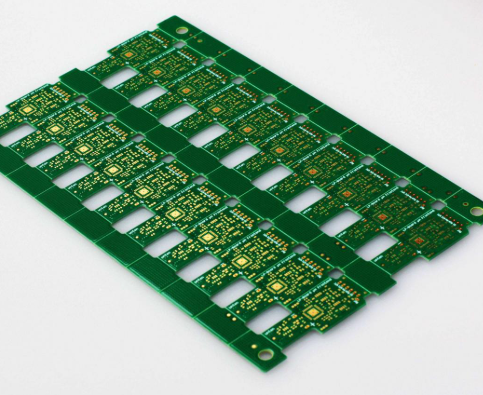

PCB板制作是一个复杂且精密的过程,涉及多个环节和技术。它将电子设计图纸转化为实物电路板,是现代电子产品制造的核心环节。本流程详解将深入探讨PCB板从设计到成品的全过程,力求达到8000-20000字的要求,为读者提供一个全面、详尽的视角。

第一章:PCB基础知识

1.1 什么是PCB?

印刷电路板(Printed Circuit Board,简称PCB),是电子元器件的支撑体,也是电子元器件电气连接的载体。它的主要功能是承载电子元器件,并连接各个元器件,形成完整的电路。PCB通常由绝缘材料和导体电路层组成。绝缘材料可以是玻璃纤维增强环氧树脂(FR-4是最常见的),而导体层通常是铜箔。

PCB之所以重要,是因为它实现了电路的机械固定和电气连接。在没有PCB之前,电子元件之间的连接通常通过点对点布线完成,这种方式效率低下,可靠性差,并且难以进行大规模生产。PCB的出现彻底改变了电子产品的制造方式,使其能够实现自动化、标准化生产,极大地推动了电子技术的发展。

PCB的分类方式有很多种,最常见的根据层数可以分为单面板、双面板和多层板。

单面板(Single-sided PCB):只有一面有导体图形,另一面是绝缘基材。这种PCB结构最简单,成本最低,主要用于对性能要求不高的简单电路,如一些家电产品、遥控器等。其布线密度低,不适合复杂电路。

双面板(Double-sided PCB):两面都有导体图形,并通过镀覆通孔(Plated Through Hole, PTH)连接两面的电路。双面板比单面板的布线密度更高,可以实现更复杂的电路功能,是目前应用最广泛的PCB类型之一,广泛应用于各种消费电子产品、通信设备等。

多层板(Multi-layer PCB):在双面板的基础上,通过多层导电图形层和绝缘层压合而成。层数可以从4层到几十层甚至上百层。多层板的布线密度最高,可以容纳更多的元器件,实现更复杂的电路功能,并且可以提供更好的电磁兼容性(EMC)和信号完整性(SI)。多层板广泛应用于高性能计算机、服务器、通信基站、航空航天等高端电子设备中。

除了按层数分类,还可以根据柔性程度分为刚性板、柔性板(Flexible PCB, FPC)和刚柔结合板。刚性板是最常见的,无法弯曲;柔性板则具有良好的可弯曲性,常用于需要弯曲或折叠的空间受限应用中;刚柔结合板则兼具刚性和柔性的优点。

1.2 PCB在电子产品中的核心作用

PCB在电子产品中扮演着不可替代的核心角色。它的作用不仅仅是物理上的支撑和电气上的连接,更深层次地影响着电子产品的性能、可靠性、成本和生产效率。

首先,PCB为元器件提供了物理支撑。所有的电子元器件,无论是电阻、电容、集成电路,还是连接器,都通过焊接的方式固定在PCB上。这种固定方式不仅保证了元器件在物理上的稳定,也使得整个电路板在震动、冲击等外部环境下能够保持结构完整性。如果没有PCB,元器件将无法有效地组织起来,更不用说形成稳定的电路系统。

其次,PCB实现了电气连接。通过铜箔走线,PCB将不同元器件的引脚连接起来,形成预定的电路通路。这些走线是根据电路原理图设计的,确保信号能够按照设计路径准确传输。无论是模拟信号还是数字信号,高速信号还是低速信号,PCB的布线设计都直接影响着信号的完整性和传输质量。良好的布线可以减少信号的衰减、噪声干扰,确保电路功能正常发挥。在高频电路中,PCB的介电常数、损耗角正切等材料参数,以及走线的特性阻抗控制,都对电路性能至关重要。

第三,PCB有助于散热。一些大功率元器件在工作时会产生大量的热量。PCB可以通过铜箔面积、导热孔(Via)等设计,将元器件产生的热量传导出去,或者作为散热器的一部分,帮助元器件散热,从而保证元器件在正常温度范围内工作,延长其使用寿命。例如,在电源模块或功率放大器中,通常会设计大面积的铜皮来辅助散热。

第四,PCB是实现标准化和自动化生产的关键。PCB的出现,使得电子产品的组装从手工连线转变为自动化贴片和焊接。大规模生产成为可能,极大地提高了生产效率,降低了生产成本。所有元器件都有标准的封装和安装位置,这使得生产线可以利用机器臂进行精确的元器件贴装,并通过回流焊等工艺一次性完成大量焊点的连接,保证了产品的一致性和可靠性。

第五,PCB在**电磁兼容性(EMC)和信号完整性(SI)**方面发挥着重要作用。随着电子产品工作频率的提高和功能复杂度的增加,电磁干扰(EMI)和信号完整性问题变得越来越突出。PCB的设计,包括层叠设计、电源地平面的完整性、走线阻抗匹配、差分线对设计、过孔优化等,都直接影响着电路的EMC和SI性能。优秀的PCB设计可以有效抑制噪声,减少串扰,确保信号的准确传输,从而提高整个电子系统的稳定性和可靠性。

最后,PCB的设计直接关系到产品的尺寸、重量和成本。通过合理的布局和布线,可以在有限的空间内实现复杂的功能,使电子产品更加小型化、轻量化。同时,PCB的材料选择、层数、工艺复杂程度等因素也直接影响着产品的制造成本。优化PCB设计,可以在满足性能要求的前提下,有效控制成本,提高产品的市场竞争力。

总而言之,PCB不仅仅是一块带有铜线的板子,它是电子产品的大脑和骨架,是实现电子功能、保证产品性能、提高生产效率、控制成本的关键所在。没有PCB,现代电子技术的发展将寸步难行。

第二章:PCB设计阶段

PCB的制作始于设计。一个好的设计是成功制造出高质量PCB的基础。这个阶段主要包括原理图设计、元件封装库建立、PCB布局和布线、设计规则检查(DRC)以及生产文件输出。

2.1 原理图设计

原理图设计是PCB设计的第一步,也是整个电子产品开发的基础。它使用标准的电气符号来表示电路中的各个元器件,并通过线条表示这些元器件之间的电气连接关系。原理图是工程师表达电路功能和工作原理的“语言”。

原理图设计软件:目前市场上主流的原理图设计软件有Altium Designer、Cadence Allegro(OrCAD Capture)、KiCad、Eagle等。这些软件提供了丰富的元件库和强大的绘图功能,可以帮助工程师高效地完成原理图设计。

设计内容与要点:

元件选择与符号绘制:根据电路功能需求,选择合适的电子元器件(电阻、电容、电感、二极管、三极管、集成电路等)。对于标准元器件,可以直接调用软件自带的元件库;对于特殊或自定义元器件,需要自行创建其原理图符号。元件符号应清晰、规范,符合行业标准。

电源与地符号:正确标识电路的电源输入(如VCC, GND)和各个电源域,确保电源和地的符号清晰、统一。电源分配的合理性在原理图阶段就应考虑。

信号连接与命名:通过导线将元器件的引脚连接起来,形成电路通路。导线应清晰,避免交叉,尽可能简洁。对关键信号线进行命名(如CLK, DATA, RST等),方便后续的理解和布线。对于总线信号,应使用总线形式表示。

层次化设计:对于复杂电路,可以采用层次化设计方法,将整个电路划分为多个功能模块,每个模块设计一个子原理图,然后在顶层原理图中通过端口连接各个子模块。这样可以提高设计的可读性和可维护性,便于团队协作。

网络标号(Netlist)生成:原理图设计完成后,软件会根据元器件之间的连接关系自动生成一个网络标号列表。这个列表包含了所有元器件的引脚信息以及它们之间的连接关系,是后续PCB布局布线的依据。

设计规则检查(ERC):在原理图设计过程中或设计完成后,应进行电气规则检查(Electrical Rule Check, ERC),检查是否存在开路、短路、电源冲突、悬空引脚等电气连接错误,确保原理图的正确性。

注释与文档:在原理图中添加必要的注释,说明关键电路的工作原理、参数设置、注意事项等。这对于后续的调试、维护和团队协作都非常重要。同时,生成物料清单(Bill of Materials, BOM)也是原理图设计阶段的重要输出,它列出了电路中所有元器件的型号、数量等信息。

原理图设计是整个电子产品开发的“蓝图”,它的准确性和完整性直接决定了后续PCB设计的质量。任何在原理图阶段的错误都可能导致PCB报废,甚至产品功能失效,因此必须给予高度重视。

2.2 元件封装库建立

元件封装库是连接原理图和PCB布局的关键环节。原理图只定义了元器件的电气连接关系,而封装则定义了元器件在PCB上的物理尺寸、焊盘形状、引脚间距、丝印轮廓等信息。简单来说,封装就是元器件在PCB上的“脚印”。

为什么需要封装库:

物理匹配:确保实际元器件能够正确地放置在PCB上并进行焊接。不同的元器件即使功能相同,也可能采用不同的封装形式(例如,一个电阻可以是0603、0805或直插封装)。

PCB布局布线依据:PCB布局时,软件会根据原理图中元器件对应的封装信息来放置元器件。焊盘的大小和间距决定了布线的可行性。

生产制造依据:SMT贴片机和自动化检测设备都依赖于精确的封装信息来识别和处理元器件。

封装库的组成部分:

一个完整的元件封装通常包括以下几个方面:

焊盘(Pads):用于焊接元器件引脚的铜区域。焊盘的形状可以是圆形、方形、矩形、椭圆形等,其大小和间距必须与元器件的引脚精确匹配。对于表面贴装器件(SMD),焊盘通常是SMT焊盘;对于通孔器件(Through-hole device, THD),焊盘通常是带孔的PTH焊盘。

丝印(Silkscreen)层:用于标识元器件的轮廓、极性、型号、引脚号等信息。丝印层是PCB表面的非导电油墨印刷层,通常是白色。它有助于元器件的识别、安装和调试。

阻焊层(Solder Mask)开口:阻焊层是覆盖在铜箔上的一种绝缘保护层,通常是绿色。阻焊层开口指的是在焊盘区域预留的开口,使得焊盘可以暴露出来,以便焊接。

焊膏层(Solder Paste)开口(仅限SMT):对于表面贴装器件,需要生成钢网(Stencil)用于印刷焊膏。焊膏层开口定义了焊膏在焊盘上的涂覆区域和厚度。

3D模型(可选):为了在PCB设计软件中进行三维可视化和干涉检查,可以为封装添加3D模型。这有助于检查元器件之间的空间冲突,以及PCB与外壳之间的装配问题。

建立封装库的步骤与要点:

获取元器件数据手册(Datasheet):这是创建精确封装的唯一可靠来源。数据手册中会详细说明元器件的物理尺寸、引脚定义、推荐焊盘尺寸等信息。

选择正确的封装类型:根据数据手册,确认元器件的封装类型,例如QFN、SOP、BGA、DIP等。

绘制焊盘:根据数据手册中的推荐焊盘尺寸和间距,在PCB封装库中绘制各个焊盘。注意焊盘的形状、尺寸和编号必须与数据手册一致。对于热焊盘(Thermal Pad),要特别注意其尺寸和过孔阵列(Via Array)的设计。

绘制丝印层:根据元器件的实际尺寸,绘制其外部轮廓,并在丝印层上标识出引脚1的位置、极性标记(如二极管的阴极标记、电解电容的正极标记)以及元器件名称或型号。丝印线宽和字符大小应适中,以便于识别和制造。

定义阻焊层开口:通常,阻焊层开口会比焊盘稍大一圈,以确保焊盘完全暴露。这个间隙通常称为阻焊桥(Solder Mask Bridge)或阻焊扩展。

定义焊膏层开口(SMT):焊膏层开口通常与焊盘尺寸相同或略小,以控制焊膏量。对于某些封装,如QFN,焊膏层开口可能需要做分割(Paste Mask Split)处理,以避免焊锡过多导致短路。

添加属性信息:为封装添加必要的属性信息,如封装名称、描述、高度信息等,方便管理和查找。

保存与管理:将创建好的封装保存到本地或共享的封装库中,并进行版本控制。

验证:在创建完成后,务必进行封装的验证。可以通过打印1:1的封装图与实际元器件进行比对,或者在PCB设计软件中放置元器件后进行测量,确保尺寸准确无误。

注意事项:

精度:封装尺寸的精度至关重要,哪怕是微小的偏差都可能导致焊接不良或元器件无法安装。

标准遵循:尽量遵循IPC标准(如IPC-7351B)来设计焊盘和封装,这有助于提高可制造性。

兼容性:考虑同一型号元器件可能存在不同封装的情况,建立多套封装以适应不同需求。

维护:封装库不是一劳永逸的,随着新元器件的出现和工艺要求的变化,需要定期维护和更新。

元件封装库的建立是PCB设计中一个容易被忽视但极其重要的环节。精确和规范的封装库是保证PCB一次性成功制造的前提,也是提高设计效率和可靠性的关键。

2.3 PCB布局(Layout)

PCB布局是将原理图中定义的元器件按照一定的规则和要求,在PCB板框内进行合理摆放的过程。布局是PCB设计的关键一步,它直接影响后续的布线难度、电路性能、电磁兼容性、散热效果以及最终产品的尺寸和成本。

布局的基本原则:

功能分区:将具有相同功能或密切相关的元器件划分到同一个区域。例如,电源模块、数字电路、模拟电路、射频电路等应分开布局,减少相互干扰。

“先大后小,先难后易”:优先放置尺寸较大、位置固定或对布线有特殊要求的元器件,如连接器、安装孔、散热器、高功率器件等。然后放置核心芯片(CPU/MCU)、存储器、FPGA等,最后放置阻容等小型器件。

信号流向:按照信号的流向进行布局,使信号从输入端到输出端尽可能地沿直线方向排列,减少信号路径长度,降低信号畸变和串扰。

电源与地:电源模块应靠近电源输入端,大功率元器件的电源去耦电容应尽量靠近其电源引脚。地平面应完整,减少地线阻抗。

散热考虑:对于发热量大的元器件,应预留足够的散热空间,或将其放置在气流通道上,并考虑与散热器、机壳的配合。

结构与装配:考虑PCB板与机壳的配合、连接器的位置、安装孔的固定、可编程器件的调试接口等。避免元器件与机壳或其他部件发生干涉。

可测试性:为调试和测试预留测试点或测试接口。

可制造性(DFM):考虑生产工艺的要求,如元器件的间距、焊盘的可达性、回流焊的均匀性、波峰焊的方向等,避免出现生产困难或良率低下的问题。

布局的具体步骤与要点:

导入网表:将原理图生成的网络列表导入PCB设计软件。软件会根据网表中的信息加载所有元器件及其连接关系。

定义板框与层叠:根据产品结构和尺寸要求,在PCB设计软件中绘制板框(Board Outline)。定义PCB的层叠结构(Layer Stack-up),包括信号层、电源层、地层、介质层等的数量和排列顺序。层叠结构的选择对信号完整性和EMC至关重要。

放置固定元器件:首先放置那些位置有严格限制的元器件,如连接器、开关、指示灯、安装孔、以及一些与外部结构相关的元器件。

放置核心元器件:将电路中的核心芯片(如微控制器、处理器、FPGA等)放置在PCB的中心区域或功能分区的核心位置。这些元器件通常引脚较多,对布线要求高。

放置功能模块:将各个功能模块的元器件集中放置,如电源管理模块、时钟模块、存储器模块、接口模块等。模块内部元器件尽量靠近,模块之间保持适当距离。

放置电源去耦电容:这是布局中非常关键的一步。去耦电容应尽可能地靠近IC的电源引脚放置,缩短电源和地之间的环路面积,以有效滤除高频噪声,提供稳定的电源。通常采用多个大小不同的电容并联,以覆盖更宽的频率范围。

放置匹配网络与滤波网络:射频电路和高速数字电路中的阻抗匹配网络、RC滤波网络等,应靠近其所连接的器件放置,以减少信号反射和噪声。

考虑信号完整性:

高速信号:对于高速信号线,应尽量缩短其长度,避免使用过孔(Via)过多,保持走线平滑,避免锐角弯曲。差分信号线应进行等长和等距布线,并保持良好的耦合。

时钟信号:时钟线应尽量短且直,远离敏感信号线,并考虑进行包地处理或屏蔽。

敏感信号:模拟信号、小信号应远离数字信号、高频信号、大电流信号,避免噪声耦合。

考虑电磁兼容性:

电源地平面:保持电源和地平面的完整性,避免分割和孤岛。

接地:模拟地和数字地、大功率地和小信号地等,如果需要分割,应在单点连接。

EMI源:将高频振荡器、开关电源等EMI(电磁干扰)源远离敏感电路。

滤波:在电源输入、信号输入输出端添加滤波电路。

调整优化:在初步布局完成后,需要反复检查和调整。利用PCB设计软件的“飞线”(Ratsnest)功能,观察连接线的走向,尽可能减少交叉和缠绕,为后续布线创造有利条件。

布局的检查与评估:

DRC(Design Rule Check):运行设计规则检查,确保所有元器件的间距、焊盘尺寸、丝印与焊盘的距离等符合预设的规则。

空间冲突:检查元器件之间是否存在物理上的碰撞或干涉。

散热路径:评估发热元器件的散热路径是否畅通。

信号路径:检查关键信号的路径是否最短、最直接。

电源地完整性:检查电源和地平面的完整性,确保电源分配均匀,地回流路径清晰。

一个成功的布局可以大大简化后续的布线工作,并对最终产品的性能产生决定性的影响。布局阶段需要工程师投入大量的时间和精力,并结合丰富的经验。

2.4 PCB布线(Routing)

PCB布线是PCB设计中最耗时也是最关键的环节之一。它是在元器件布局完成的基础上,根据原理图的电气连接关系,通过绘制铜线(走线)将各个元器件的引脚连接起来,形成完整的电路。布线质量的好坏直接决定了PCB的电气性能、信号完整性、电磁兼容性以及制造成本。

布线的基本原则:

先粗后细,先关键后普通:优先布线那些对性能影响大、布线难度高、或有特殊要求的信号线,如电源线、地线、高速信号线、差分信号线、时钟线、模拟小信号线等。然后布线普通信号线。

最短路径原则:走线应尽可能短,减少信号的传输延迟、衰减和干扰。

直线优先原则:走线应尽量保持直线,避免不必要的弯曲。转弯时应采用45度角或圆弧角,避免90度直角,因为90度直角容易引起信号反射和阻抗不连续。

避免环路:电源和地线应形成尽可能小的环路,以减小电磁辐射和干扰。

信号完整性:

阻抗控制:对于高速信号线,需要控制其特性阻抗,使其与信号源和负载的阻抗匹配,减少信号反射。这通常通过调整走线宽度、层叠结构和介质厚度来实现。

等长布线:对于高速差分信号线和并行总线,需要进行等长布线,以保证信号到达时间的一致性,避免时序偏差。

差分对布线:差分信号线应紧密耦合,等长等距并平行布线,以增强共模噪声抑制能力。

串扰控制:相邻信号线之间应保持足够的间距,或者引入地线隔离,以减少串扰。

过孔优化:过孔会引入电感和电容,影响信号完整性。在高速信号线上应尽量减少过孔的使用,或采用背钻工艺。

电磁兼容性(EMC):

电源和地平面:保持电源和地平面的完整性,避免分割和孤岛,为信号提供良好的回流路径。

隔离:模拟电路、数字电路、射频电路等不同性质的电路应进行物理隔离,并通过窄带地线连接或单点接地。

滤波:在输入输出端口、电源引脚等处添加滤波器件(如磁珠、电容)。

屏蔽:对敏感信号线或易产生辐射的电路进行屏蔽。

可制造性(DFM):

线宽与间距:走线宽度和间距应符合板厂的工艺能力,避免过细的走线和过小的间距,否则可能导致生产困难或良率下降。

过孔尺寸:过孔的直径和孔径应符合板厂的最小钻孔和环形焊盘要求。

泪滴(Teardrops):在走线与焊盘连接处或走线与过孔连接处添加泪滴,可以增加连接的强度,防止在钻孔或焊接过程中出现断裂。

元件间距:元器件之间、元器件与板边之间应留有足够的间距,便于SMT贴片、焊接、测试和返修。

丝印与阻焊:丝印不能压在焊盘上,阻焊层开口应准确。

布线的具体步骤与要点:

设置设计规则:在开始布线之前,根据板厂的工艺能力和设计要求,设置详细的设计规则,包括线宽、间距、过孔尺寸、层叠信息、差分对规则、等长规则等。

电源与地线布线:首先铺设大面积的电源和地平面。对于多层板,通常将中间层分配为电源层和地层,以提供低阻抗的电源分配网络和信号回流路径。对于功率较大的器件,应加粗其电源线和地线。

关键信号线布线:

高速信号线:短而直,避免过孔,控制阻抗,进行等长匹配。

差分信号线:等长等距平行布线,保持紧密耦合,且下方有完整地平面作为回流路径。

时钟线:远离敏感信号,可以考虑包地处理。

模拟小信号线:独立布线,远离数字信号和强电信号,进行屏蔽或隔离。

普通信号线布线:在完成关键信号线布线后,按照“飞线”的指示,连接其余的信号线。尽量减少过孔,保持走线简洁。

布线优化:

调整走线:在布线过程中,可能需要反复调整走线,以满足设计规则和性能要求。

优化过孔:减少过孔数量,或者优化过孔位置,以减小对信号的影响。

添加泪滴:在需要的地方添加泪滴,提高生产可靠性。

铜皮填充(Pouring Copper):在未布线的区域进行大面积的铜皮填充,连接到地或电源网络,可以增加地或电源平面的完整性,提高散热效果,并提供EMI屏蔽。

设计规则检查(DRC):布线完成后,反复运行DRC,检查是否存在短路、开路、间距违规、线宽违规、过孔问题等所有违反设计规则的地方,并进行修正。

电源完整性(PI)和信号完整性(SI)仿真(可选但推荐):对于高速和复杂PCB,通常需要进行PI/SI仿真,评估电源网络的稳定性、信号的传输质量、串扰、反射等问题,并根据仿真结果优化布线。

美化与检查:检查丝印层的清晰度、元件标识的正确性。最终检查整个PCB板的视觉效果,确保所有元素清晰、规范。

布线是PCB设计中技术含量最高的部分,需要设计师具备扎实的理论知识和丰富的实践经验。一个优秀的布线方案不仅能确保电路功能正常,更能显著提升产品的性能和可靠性。

2.5 设计规则检查(DRC)与生产文件输出

在PCB设计的所有阶段,设计规则检查(DRC)都是不可或缺的一环。它是验证PCB设计是否符合预设的电气、物理、制造等规则的自动化过程。设计规则检查的目的是发现并纠正潜在的设计错误和缺陷,从而提高PCB的成功率和可靠性,减少返工成本。

2.5.1 设计规则检查(DRC)

DRC贯穿于整个PCB设计流程,从原理图到布局、布线,再到最终的生产文件输出。

DRC检查的范围:

电气规则检查(ERC):

开路/短路:检查是否存在未连接的网络线或意外的短路。

引脚冲突:检查是否有多于一个输出引脚连接到同一网络,或者输入引脚未连接。

电源/地冲突:检查电源和地连接是否正确,是否存在电源之间短路的情况。

悬空引脚:检查是否有未连接的元器件引脚。

布局规则检查:

元件间距:检查元器件之间、元器件与板边之间是否保持了最小间距。

过孔与焊盘间距:检查过孔与焊盘之间的距离是否符合要求,避免钻孔或焊接问题。

丝印与焊盘/过孔冲突:检查丝印是否覆盖在焊盘、过孔或裸铜上,以免影响焊接或功能。

元件高度冲突:检查三维模型是否存在空间干涉。

布线规则检查:

线宽与间距:检查所有走线的宽度和走线之间的间距是否符合预设的最小值要求。

过孔尺寸与环形焊盘:检查过孔的孔径和外部焊盘尺寸是否符合要求。

层间距:检查不同层之间的走线或铜皮是否保持了最小安全间距。

阻抗控制:对于高速信号线,检查其走线宽度、介质厚度等是否符合阻抗要求。

差分对规则:检查差分对的等长、等距、相位等是否符合要求。

走线90度角:检查是否存在90度直角走线。

残铜:检查是否存在因布线或铺铜不完整而留下的细小铜线或孤立铜块。

制造规则检查(DFM/DFF):

最小钻孔尺寸:检查所有钻孔是否大于板厂的最小钻孔能力。

最小环形焊盘:检查PTH孔的环形焊盘是否满足最小要求。

焊盘到板边距离:检查焊盘到板边的距离是否足够。

阻焊桥:检查阻焊层在相邻焊盘之间的桥接是否足够宽,避免连锡。

拼版要求:如果需要拼版,检查拼版方式是否符合要求。

DRC的执行与重要性:

大多数PCB设计软件都内置了强大的DRC功能。在设计过程中,可以实时运行DRC,也可以在设计完成后进行最终的全面检查。建议在设计过程中频繁运行DRC,以便及时发现并修正问题,避免在后期积累大量错误。

DRC是确保PCB可制造性和可靠性的关键步骤。它可以帮助设计师发现肉眼难以察觉的错误,大大降低PCB报废的风险,节省时间和成本。严格执行DRC是每一个PCB设计师的职责。

2.5.2 生产文件输出

当PCB设计通过所有DRC检查,并经过工程师最终确认无误后,就可以输出用于PCB制造的生产文件了。这些文件是PCB厂家进行生产的依据,其准确性和完整性至关重要。

主要的生产文件类型:

Gerber文件(光绘文件):

.GBL:底层铜箔.GTL:顶层铜箔.GBS:底层阻焊.GTS:顶层阻焊.GBO:底层丝印.GTO:顶层丝印.GKO:板框(Keep-out Layer).GM1/GM2...:内层铜箔(多层板)Gerber文件是PCB制造中最核心的文件,它以图像数据格式描述了PCB每一层的图形信息,包括铜层(信号层、电源层、地层)、阻焊层、丝印层、钻孔层等。

通常,每个层都会对应一个Gerber文件。例如:

需要注意的是,Gerber文件是一种矢量图形文件,它只描述了图形的形状和位置,而不包含电气连接信息。因此,除了Gerber文件,还需要其他辅助文件。

Gerber格式有RS-274X(推荐)和RS-274D。RS-274X包含了所有图形数据和D码信息,而RS-274D还需要额外的D码文件。

钻孔文件(Drill File):

钻孔文件包含了PCB上所有钻孔的位置、大小和类型信息(如过孔、安装孔、元件孔等)。

最常用的格式是Excellon格式(.DRL或.TXT),它是一种数控钻机可识别的标准格式。

有些厂家也接受NC Drill文件。

坐标文件(Pick and Place File / Centroid File):

这个文件主要用于SMT(表面贴装技术)的自动化贴片机。它列出了板上所有表面贴装元器件的中心坐标(X, Y)、旋转角度、封装类型、层别等信息。

通常是文本文件(.TXT或.CSV格式)。

物料清单(Bill of Materials, BOM):

BOM文件详细列出了PCB上所有元器件的型号、封装、数量、制造商、供应商信息以及重要的技术参数。

它是采购元器件和SMT生产线备料的依据。通常为Excel表格(.XLS或.CSV格式)。

钢网文件(Solder Paste File / Stencil File):

这个文件用于制作SMT焊膏印刷所需的钢网。它描述了焊盘上的焊膏开口形状和位置。

通常可以从顶层和底层焊膏层Gerber文件生成,也可以单独输出为Gerber文件(如

.GTP表示顶层焊膏,.GBP表示底层焊膏)。PCB制造说明文件(Fabrication Drawing / Readme.txt):

板材类型和厚度

层叠结构(每层的顺序、铜厚、介质厚度)

表面处理工艺(如HASL、ENIG、OSP等)

阻焊颜色、丝印颜色

特殊工艺要求(如盲埋孔、阻抗控制要求、背钻、金手指、散件封装等)

公差要求

测试要求

版本信息、联系方式等

这是一个非常重要的辅助文件,包含了PCB制造过程中的详细说明和要求。

内容包括:

通常为PDF格式或文本文件。

PCB装配图(Assembly Drawing):

显示元器件在PCB上的实际位置和方向,便于SMT工程师和操作人员进行人工检查和辅助装配。

通常为PDF格式,包含顶层和底层的装配视图。

输出生产文件的注意事项:

完整性与一致性:确保所有输出文件的完整性,且各文件之间信息一致。例如,钻孔文件中的孔数量和尺寸应与Gerber文件中的钻孔层信息匹配。

版本管理:对所有生产文件进行严格的版本管理,避免使用过时文件进行生产。

压缩打包:将所有生产文件打包成一个压缩文件(如.ZIP),并清晰命名,发送给PCB制造商。

与制造商沟通:在提交文件前,最好与PCB制造商沟通,了解他们对文件格式和命名习惯的要求,以避免不必要的误解和延误。

自检:可以使用Gerber查看器(如ViewMate、Gerber Viewer等)自行检查输出的Gerber文件是否正确,确保没有图形缺失或错误。

生产文件的准确性和标准化是PCB制造成功的关键。任何一个小小的错误都可能导致生产中断、PCB报废,甚至影响最终产品的性能。因此,在这一阶段必须做到严谨细致,反复核对。

第三章:PCB制造流程

PCB的制造是一个高度专业化、精密的工业过程,需要众多先进设备和技术。从设计文件到最终的物理电路板,通常会经过数十个甚至上百个步骤。以下将详细介绍PCB制造的主要流程。

3.1 备料与前处理

PCB制造的第一步是准备所需的原材料,并对它们进行初步处理,以确保后续工艺的顺利进行。

3.1.1 备料

主要包括以下几种材料:

覆铜板(CCL):这是PCB制造的基础材料,通常由玻璃纤维布浸渍树脂后,再在一面或两面覆上铜箔制成。最常见的是FR-4(Flame Retardant type 4),具有良好的电气性能、机械强度和耐热性。根据不同的设计要求,覆铜板的厚度、铜箔厚度(如1oz, 0.5oz)、介电常数(Dk)和损耗角正切(Df)会有所不同。

半固化片(Prepreg):多层板制造中使用的粘合材料,由玻璃纤维布浸渍树脂后,部分固化而成。在热压过程中,半固化片会进一步熔化和固化,将各层铜箔粘合在一起,并提供层间的绝缘。

铜箔(Copper Foil):用于形成导电图形的金属层。在制造多层板时,除了覆铜板自带的铜箔,有时还需要额外引入独立的铜箔层。

阻焊油墨(Solder Mask Ink):一种液态光敏聚合物油墨,用于覆盖在不需要焊接的铜箔表面,起到绝缘、防潮、防氧化和防止锡桥的作用。常见的颜色有绿色、蓝色、红色、黑色等。

丝印油墨(Legend Ink / Silkscreen Ink):用于在PCB表面印刷元器件位置、标号、板号等文字和图形的油墨。通常是白色,也有黑色、黄色等。

化学药剂:包括蚀刻液、电镀液、清洗剂、显影液、去膜液、去胶渣液等,用于不同工艺环节。

钻头:用于钻孔的各种规格的钻头,材质通常是硬质合金。

3.1.2 前处理

在正式开始制造之前,覆铜板需要进行一系列的前处理:

开料(Cutting):根据PCB设计文件和排版图,将大尺寸的覆铜板切割成适合生产线的板材尺寸。切割时要考虑到后续的拼版和边缘处理。

基板清洁(Cleaning):切割后的板材表面可能会有灰尘、油污或氧化层。在进入下一工序前,需要对板材表面进行严格的清洁处理,去除污染物,确保表面洁净,提高铜箔表面的粗糙度(微蚀处理),以增强后续镀铜和感光胶的附着力。这通常通过机械刷磨、化学清洗(如酸洗、碱洗)和高压水冲洗等方式完成。清洁效果直接影响到后续图形转移和电镀的质量。

烘干(Drying):清洁后的板材需要彻底烘干,去除表面水分,避免水分影响后续的光刻胶涂覆和曝光效果。

这些前处理步骤是确保PCB制造质量的基础,为后续精密的图形转移和电镀工艺提供了良好的表面条件。

3.2 内层图形制作(仅限多层板)

对于多层板,首先要制作内层(Inner Layer)的导电图形。这个过程是多层板制造中最关键的步骤之一,因为它直接决定了内层电路的精确性。

3.2.1 内层覆铜板清洁与粗化

在内层铜箔上涂覆光刻胶之前,需要再次对内层覆铜板的铜面进行清洁和微粗化处理,以确保光刻胶的良好附着力。这通常通过化学微蚀(Micro-etching)和刷磨相结合的方式完成。

3.2.2 涂布感光干膜

干膜(Dry Film):一种预制的感光材料,由聚酯保护膜、感光胶层和聚烯烃隔离膜三层组成。它比液态光刻胶更易于操作,且膜厚均匀。

贴膜(Lamination):将清洁后的覆铜板在加热加压的条件下,通过压膜机将感光干膜贴合到铜箔表面。加热可以使感光胶软化,压力则确保干膜与铜箔表面紧密贴合,排出空气,避免气泡。

3.2.3 曝光(Exposure)

底片(Photomask):根据Gerber文件制作的透明聚酯薄膜或玻璃底片,上面印有电路图形。通常底片上的电路图形是透明的,而背景是黑色的。

曝光机:将贴有干膜的覆铜板和底片叠放,然后置于曝光机中进行紫外光照射。紫外光透过底片上的透明区域,照射到干膜的感光胶层上。

光聚合反应:感光干膜分为正性干膜和负性干膜。

负性干膜:被紫外光照射的区域会发生光聚合反应,形成不溶于显影液的聚合物,而未被照射的区域则仍可溶于显影液。PCB制造中通常使用负性干膜。

正性干膜:被紫外光照射的区域会变得可溶于显影液。

图形转移:通过曝光,将底片上的电路图形“复制”到干膜上。

3.2.4 显影(Developing)

目的:去除干膜上未被曝光(或被曝光)的部分,暴露出铜箔,形成后续蚀刻所需的阻蚀层。

过程:将曝光后的覆铜板浸入或喷洒显影液(通常是稀碱性溶液,如碳酸钠溶液)。对于负性干膜,未曝光的区域(即非线路区域)被溶解并冲洗掉,留下已经被曝光固化的线路图形作为蚀刻阻剂。

3.2.5 蚀刻(Etching)

目的:去除被显影液暴露出来的多余铜箔,形成所需的电路图形。

过程:将显影后的板材浸入或喷洒蚀刻液。常用的蚀刻液有氯化铜(CuCl2)和碱性蚀刻液(NH4OH-CuCl2体系)。蚀刻液会与暴露的铜发生化学反应,将其溶解。而在线路图形上方的干膜层则起到保护作用,阻止铜被蚀刻。

蚀刻控制:蚀刻时间、温度、蚀刻液浓度、喷淋压力等参数都需要精确控制,以确保蚀刻均匀,线路边缘清晰,避免侧蚀和蚀刻不足。

3.2.6 去膜(Stripping)

目的:去除线路图形上方的残余干膜层。

过程:使用强碱性溶液(如氢氧化钠)对板材进行去膜处理,溶解掉干膜层,最终留下裸露的铜线。去膜后的板材,内层线路图形即告完成。

3.2.7 AOI(自动光学检测)

目的:在内层制作完成后,对所有内层板进行自动光学检测,以发现可能存在的缺陷,如开路、短路、残铜、铜点、划痕等。

过程:AOI设备使用高分辨率摄像头扫描板面,并将图像数据与设计文件(Gerber数据)进行比对。任何与设计不符的区域都会被标记出来,供人工检查和修复。

重要性:AOI是内层制作的关键质量控制环节。内层缺陷一旦进入后续的压合工序,将无法修复,导致整块多层板报废。因此,在压合前进行100%的AOI检测至关重要。

内层图形制作的每一步都要求极高的精度和洁净度,任何微小的误差都可能导致最终PCB的失效。

3.3 压合(Lamination)

压合是多层板制造的核心工序,它将经过内层制作的芯板(Core)、半固化片(Prepreg)和铜箔(Copper Foil)层压在一起,形成一个整体。

3.3.1 层叠设计(Stack-up Design)

在压合之前,需要根据PCB设计文件定义详细的层叠结构。这包括:

芯板(Core):带有双面铜箔和已制作好内层线路的覆铜板。

半固化片(Prepreg):用于粘合相邻层并提供绝缘。半固化片的厚度和类型(如1080, 2116, 7628等不同玻纤布型号)会影响最终板厚和介电性能。

铜箔(Copper Foil):最外层的铜箔,在压合后将用于制作外层线路。

排列顺序:按照设计层叠顺序,将各层材料(铜箔、半固化片、芯板、半固化片、铜箔)精确叠放在一起,形成一个“组装包”(Layup)。

正确的层叠设计是保证PCB电气性能、信号完整性、机械强度和可制造性的关键。例如,对于需要阻抗控制的PCB,半固化片的厚度和介电常数选择就显得尤为重要。

3.3.2 层压(Pressing)

准备:将层叠好的材料包(通常在一个压合模具中)放入多层压机。压机内部有加热板和加压装置。

升温与加压:

升温:压机开始缓慢升温。随着温度升高,半固化片中的树脂开始软化、流动,填充各层之间的空隙,并包裹住内层线路。

加压:在树脂流动的同时施加压力。压力有助于排出气泡,确保各层材料之间紧密结合,并控制最终的板厚。

固化:当温度达到树脂固化点时,树脂开始交联固化,将所有层永久性地粘合在一起,形成坚硬的多层板。

冷却:固化完成后,在压力下缓慢冷却,以防止板材变形或分层。

压合过程中的控制要点:

温度曲线:精确控制升温速率、最高温度和保温时间,确保树脂充分流动和固化。

压力曲线:精确控制加压速率和压力大小,确保压合均匀,无空隙和气泡。

真空环境:在一些先进的压合工艺中,会在真空环境下进行压合,以最大限度地排出树脂中的气体和挥发物,提高压合质量,减少分层和气泡。

洁净度:压合环境必须保持高度洁净,避免灰尘、异物进入层间导致分层或短路。

压合是PCB制造中技术难度较高的环节之一,它直接决定了多层板的可靠性、分层强度和最终尺寸精度。压合后的板材就是一个完整的、未加工的“多层覆铜板”,其内部已经形成了完整的内层线路。

3.4 钻孔(Drilling)

钻孔是PCB制造中一个非常关键的机械加工过程,它在压合好的板材上钻出各种孔,包括元件孔(用于插件元件)、过孔(用于连接不同层的线路)、测试孔和安装孔等。

3.4.1 钻孔机

现代PCB制造普遍采用高精度的数控钻机(CNC Drilling Machine)。这种机器可以根据钻孔文件(Excellon文件)自动、精确地控制钻头移动,实现高速、高精度的钻孔。

3.4.2 钻孔过程

固定板材:将压合好的PCB板材固定在钻机工作台上,通常会使用多块板材叠放在一起进行钻孔(通常2-4块),以提高效率。

选择钻头:根据钻孔文件中不同孔径的要求,自动切换和选择合适的钻头。钻头由硬质合金制成,非常细小且易断裂,因此对钻机的精度和操作要求极高。

钻孔:钻头高速旋转(可达数万至数十万转/分钟),以高精度和高速度在板材上钻出孔。钻孔过程中会产生大量热量和碎屑,需要及时进行冷却和吸尘。

3.4.3 钻孔的挑战与控制:

钻头磨损与断裂:高速钻孔会导致钻头磨损,影响孔壁质量和孔径精度。钻头断裂则会中断生产。因此,需要定期更换钻头,并对钻头状态进行监控。

孔壁粗糙度:钻孔过程中,孔壁可能会出现毛刺、粗糙,影响后续的化学镀铜。需要通过优化钻孔参数和钻头选择来改善。

定位精度:多层板要求钻孔与内层线路图形精确对准。钻机通过光学定位系统(如X-ray定位)来确保钻孔的准确性。

钻孔偏位(Drill Misregistration):钻孔位置与内层焊盘未能完全对齐的现象,可能导致断路或短路。

残胶(Smear):钻孔时产生的热量可能使树脂熔化,并在孔壁上形成一层残胶,阻碍后续的化学镀铜。

3.4.4 去胶渣(Desmear)/ 等离子去污(Plasma Etch)

目的:去除钻孔过程中在孔壁上产生的树脂残胶,暴露玻璃纤维束,并粗化孔壁,以便后续化学镀铜层能牢固附着。

过程:

化学去胶渣:通常使用高锰酸钾溶液或浓硫酸溶液进行处理。这些强氧化剂可以有效地溶解孔壁上的树脂残渣。

等离子去污:这是一种更先进、更环保的去胶渣方法。在真空环境下,利用等离子体轰击孔壁,去除残胶,并对孔壁进行微粗化。等离子处理可以获得更均匀、更清洁的孔壁,对高密度、高精度PCB尤其重要。

去胶渣处理是镀铜前的关键步骤,如果处理不当,将直接影响后续的镀铜质量和孔的可靠性。

3.5 全板电镀铜(Electroless Copper Plating / PTH)

钻孔和去胶渣处理后,孔壁上是裸露的非导电基材。为了使孔内壁导电,需要进行全板电镀铜(也称PTH,Plated Through Hole)。

3.5.1 化学镀铜(Electroless Copper)

目的:在经过活化的非导电孔壁上沉积一层薄薄的化学铜层,使其具有导电性。

过程:将处理后的PCB板浸入化学镀铜液中。镀液中含有铜离子、还原剂、络合剂、稳定剂等。还原剂将铜离子还原成铜原子,并沉积在经过催化剂(通常是钯)活化过的孔壁和板面。

特点:化学镀铜是非选择性沉积,即在所有暴露的基材表面(包括孔壁和板面)都会沉积铜层。这层铜非常薄(约0.5-1.5微米),不能直接作为导电层使用,但为后续的电镀铜提供了导电基础。

3.5.2 电镀铜(Electroplating Copper)

目的:在化学镀铜层的基础上,通过电化学方法在孔壁和板面沉积一层足够厚的铜层,以满足最终产品对铜厚的要求。

过程:将经过化学镀铜的PCB板作为阴极,浸入电镀槽中。电镀液中含有硫酸铜和硫酸。在电流作用下,铜离子在阴极(PCB板)上还原并沉积,形成一层均匀的电解铜层。

厚度控制:通过控制电流密度、电镀时间和电镀液成分,可以精确控制沉积的铜层厚度。通常,孔内的铜厚度要求在20-25微米以上,以确保导电可靠性。

孔内均匀性:电镀过程中,孔内铜层的均匀性是一个挑战。需要优化电镀参数,确保孔内壁的铜厚度与板面铜厚度一致。

光亮剂与添加剂:电镀液中会添加各种光亮剂、整平剂和润湿剂,以改善镀层质量,使其光滑、致密,并提高孔内填孔能力。

全板电镀铜是实现多层板层间连接的关键。良好的镀铜质量是PCB可靠性的重要保障。

3.6 外层图形制作(图形转移与蚀刻)

与内层图形制作类似,外层图形也需要通过图形转移和蚀刻来实现。但与内层不同的是,外层蚀刻是在电镀铜之后进行的。

3.6.1 外层贴膜

在全板电镀铜的板材表面再次贴上一层感光干膜。

3.6.2 外层曝光

使用外层底片进行曝光。与内层曝光的底片图形相反,外层底片上的线路图形通常是透明的,而背景是黑色的。这意味着曝光后,线路部分受到紫外光照射而固化,成为后续电镀的阻挡层,而其他部分(非线路、蚀刻区域)则未被曝光。

3.6.3 外层显影

去除未曝光的干膜区域,暴露出铜层。这些暴露的铜层在后续的电镀过程中将被加厚。

3.6.4 二次电镀(图形电镀)

目的:在显影后暴露出来的铜箔区域(即最终线路和焊盘区域)以及孔壁上,再次电镀一层铜,使其达到最终所需的厚度。同时,在铜层上方电镀一层薄薄的锡或镍/金作为抗蚀刻层。

过程:

二次镀铜:在显影后暴露的铜层上进行电镀,使线路和焊盘的铜厚度进一步增加。

镀锡或镀镍/金:在二次镀铜层上方,选择性地电镀一层锡(通常是纯锡或铅锡合金)或镍/金。这层金属将作为蚀刻的阻挡层,保护其下方的铜线在后续蚀刻过程中不被腐蚀。锡具有优异的耐蚀刻性,而镍/金则主要用于金手指等特殊区域。

3.6.5 去膜

去除残余的干膜层。此时,线路和焊盘上覆盖着抗蚀刻的锡层(或镍/金层)。

3.6.6 外层蚀刻

目的:去除未被锡(或镍/金)覆盖的铜箔区域,最终形成外层线路图形。

过程:使用专用的蚀刻液(如氨-氯化铜蚀刻液或硫酸-过氧化氢蚀刻液)对板材进行蚀刻。未被锡层保护的铜层被蚀刻掉,而锡层下方的铜线则被保留下来。

剥锡:如果使用锡作为抗蚀层,蚀刻完成后需要用剥锡液将锡层去除,露出最终的铜线路。如果使用镍/金,则不需要剥离。

至此,PCB板的内外层导电图形全部制作完成。

3.7 阻焊层制作(Solder Mask)

阻焊层,俗称“绿油”,是PCB表面一层永久性的保护层,通常是绿色,也有蓝色、黑色、红色等。

3.7.1 涂布阻焊油墨

液态光敏阻焊油墨(Liquid Photoimageable Solder Mask, LPI):这是目前最常用的阻焊油墨类型。

涂布方式:通过丝网印刷、喷涂或淋涂等方式,将液态阻焊油墨均匀地涂覆在整个PCB板的两面。

3.7.2 预烘

涂布后的阻焊油墨需要进行预烘,使油墨中的溶剂挥发,油墨表面半固化,以便后续的曝光和显影。

3.7.3 曝光

阻焊底片:根据阻焊层Gerber文件制作的阻焊底片。阻焊底片上的图形与线路层相反,即焊盘和过孔等需要焊接的区域是透明的,其他区域是黑色的。

曝光:将涂有阻焊油墨的板材与阻焊底片叠放,进行紫外光曝光。被曝光的区域(非焊盘区)的油墨会固化,而未曝光的区域(焊盘、过孔等需要开窗的区域)则保持可溶性。

3.7.4 显影

目的:去除未曝光的阻焊油墨,暴露出需要焊接的焊盘和过孔。

过程:使用显影液对曝光后的板材进行显影。未曝光的区域被溶解并冲洗掉,形成焊盘、过孔的开口。

3.7.5 固化(Post Cure)

目的:使显影后的阻焊油墨完全固化,形成坚硬、耐化学腐蚀、耐热的永久性保护层。

过程:通过紫外光固化(UV Cure)和/或热固化(Thermal Cure)相结合的方式,使阻焊层彻底固化。固化后的阻焊层具有优异的绝缘性、防潮性、防焊性。

阻焊层的制作质量直接影响到PCB的防潮、防氧化能力以及焊接质量。阻焊开窗的精度对于后续元器件的焊接至关重要。

3.8 表面处理(Surface Finish)

阻焊层制作完成后,焊盘和孔壁上的铜表面是裸露的,容易氧化。为了保护铜表面,并确保良好的可焊性,需要进行表面处理。常见的表面处理工艺有多种。

3.8.1 热风整平(Hot Air Solder Leveling, HASL)/ 无铅喷锡(Lead-Free HASL)

原理:将PCB浸入熔融的焊锡槽中,然后通过热风刀将多余的焊锡吹平,使焊锡在焊盘和孔壁上形成一层薄而均匀的涂层。

特点:成本低,可焊性好,储存寿命长。但由于焊锡层厚度不均匀,不适合细间距(Fine Pitch)封装(如BGA)的焊接。铅锡合金(HASL)含有铅,无铅锡(Lead-Free HASL)符合RoHS指令。

3.8.2 化学沉金(Electroless Nickel Immersion Gold, ENIG)

原理:在铜焊盘表面化学沉积一层镍,再在镍层上沉积一层薄薄的金。镍层用于阻挡铜与金的扩散,金层则提供良好的可焊性和抗氧化性。

特点:表面非常平整,适合细间距封装(如BGA、QFN),可焊性好,储存寿命长,耐磨性较好(但不如电镀金)。成本相对较高。是目前应用最广泛的高性能表面处理之一。

3.8.3 沉银(Immersion Silver, ImAg)

原理:在铜表面化学沉积一层薄薄的银层。

特点:成本适中,表面平整,可焊性良好。但银层容易氧化变色,储存寿命相对较短,对环境敏感。

3.8.4 沉锡(Immersion Tin, ImSn)

原理:在铜表面化学沉积一层薄薄的锡层。

特点:成本适中,表面平整,可焊性良好。但锡层在高温下容易与铜扩散形成金属间化合物,影响可焊性,储存寿命也相对较短。

3.8.5 有机可焊性保护剂(Organic Solderability Preservative, OSP)

原理:在铜表面涂覆一层有机化合物,形成一层薄而透明的保护膜,防止铜氧化。在焊接时,保护膜会挥发,露出新鲜的铜表面进行焊接。

特点:环保(无铅)、成本低、表面平整。但储存寿命较短,多次回流焊后可焊性会下降,且不能进行电镀。主要用于消费电子产品。

3.8.6 电镀金(Hard Gold Plating / Gold Finger Plating)

原理:通过电化学方法在特定区域(如金手指)电镀一层较厚的镍和金。

特点:金层厚度可控,耐磨性极好,主要用于需要频繁插拔的连接器金手指部位。成本最高。

表面处理的选择取决于产品的性能要求、成本预算、可焊性要求和储存条件等因素。

3.9 丝印(Legend / Silkscreen)

丝印是在PCB板表面印刷字符、符号、图形和元器件标号的工序。

3.9.1 丝印油墨

通常使用白色环氧树脂油墨,也有黑色、黄色等。

3.9.2 印刷方式

丝网印刷(Screen Printing):将油墨通过带有开孔图案的丝网刮印到PCB表面。这是传统的和最常用的方法。

喷墨印刷(Inkjet Printing):使用喷墨打印头将油墨直接喷射到PCB表面。这种方法无需制作丝网,效率高,精度高,适合小批量和高精度要求。

3.9.3 固化

丝印油墨印刷完成后,需要进行烘烤固化,使其附着牢固,耐磨损。

丝印为元器件的安装、调试、维修提供了方便,是PCB不可或缺的一部分。

3.10 成型(Profiling / Routing)

成型是PCB制造的最后一道机械加工工序,它将大尺寸的生产板分割成单个PCB板,并对板边进行处理。

3.10.1 铣刀成型(Routing)

原理:使用高转速的数控铣刀(Router)沿着PCB板框的轮廓进行切割。

特点:精度高,可以加工各种复杂形状的板框,板边光滑平整。适用于各种尺寸和形状的PCB板。

3.10.2 冲压成型(Punching)

原理:使用预制的模具对PCB板进行冲压,一次性冲出板框。

特点:效率高,成本低。但只适用于形状简单、产量大的PCB板,且冲切边缘可能会有毛刺。

3.10.3 V割(V-scoring)

原理:在板材上预先切割出V形槽,使得板材可以在后续的装配过程中手动折断。

特点:效率高,常用于规则矩形板的拼版。但V割线附近不能放置元器件。

3.10.4 激光切割(Laser Cutting)

原理:使用高能激光束切割板材。

特点:精度极高,无机械应力,可以切割非常复杂的异形板,尤其适用于柔性板(FPC)。成本高,速度相对较慢。

成型后,PCB板的外形尺寸就确定了。

3.11 测试(Electrical Test)

在PCB板成型后,需要进行全面的电气测试,以确保每一块板都符合设计要求,没有开路或短路等缺陷。

3.11.1 飞针测试(Flying Probe Test)

原理:通过两根或多根可自由移动的探针,根据测试数据(网表)逐点接触PCB上的测试点或焊盘,测量网络之间的导通性和绝缘性。

特点:无需制作测试夹具,适合小批量、多品种的生产,以及原型板的测试。测试速度相对较慢。

3.11.2 专用测试架测试(Fixture Test / Bed of Nails Test)

原理:根据PCB的设计,制作一个带有大量探针的测试夹具(治具)。测试时,PCB被压在测试架上,所有测试点同时接触探针,进行并行测试。

特点:测试速度快,测试精度高,适合大批量生产。但需要制作昂贵的测试夹具。

测试内容:

开路测试(Open Test):检测所有网络是否导通。

短路测试(Short Test):检测所有不应连接的网络之间是否存在短路。

阻抗测试(Impedance Test):对于有阻抗控制要求的PCB,需要测试特定信号线的特性阻抗是否符合要求。

绝缘电阻测试:确保不同网络之间有足够的绝缘性能。

电气测试是PCB制造的最终质量把控。任何未能通过测试的板材都将被报废或返修(如果可能)。

3.12 最终检验与包装

最终检验(Final Inspection):对所有通过电气测试的PCB板进行最终的外观检查,包括尺寸、外观、阻焊颜色、丝印质量、孔的质量、是否有划痕、脏污、变形等。

清洁:对PCB板进行清洁,去除生产过程中可能残留的灰尘、指纹、氧化物等。

包装(Packaging):根据客户要求,将PCB板进行真空包装或防静电包装,并加入干燥剂,以防潮湿和氧化。最后装箱,准备发货。

至此,一块合格的PCB板就制造完成了。整个制造过程涉及多学科的技术,每一步都需要严格的质量控制。

第四章:PCB制造中的关键技术与挑战

PCB制造不仅仅是简单地堆叠和蚀刻,它涉及到许多复杂的工艺控制和技术挑战。随着电子产品向小型化、高密度、高速化发展,PCB制造也面临着越来越高的要求。

4.1 高密度互连(HDI)技术

HDI(High Density Interconnect)技术是一种通过微盲孔、埋孔、叠孔等技术实现高密度布线的PCB制造技术。它是为了满足电子产品小型化和功能集成的需求而诞生的。

4.1.1 微盲孔(Microvia)

定义:指孔径小于150微米(通常为50-100微米)的盲孔。

制造方式:主要通过激光钻孔(Laser Drilling)技术形成。激光钻孔能够精确控制孔径和深度,且不会对孔壁造成机械应力。

优点:

增加布线密度:微盲孔尺寸小,占用空间少,可以在有限区域内实现更多的互连。

改善信号完整性:微盲孔的长度短,寄生电容和电感小,有利于高速信号传输。

减少层数:通过微盲孔的连接,可以在不增加层数的情况下实现更复杂的布线。

4.1.2 盲孔(Blind Via)与埋孔(Buried Via)

盲孔:只连接PCB内层和外层,不穿透整个板厚的孔。

埋孔:连接PCB内部两层或多层,不与任何外层相连的孔。

制造方式:盲孔和埋孔通常在压合前预先钻孔并镀铜,然后再进行压合。

优点:

节省板面空间:盲埋孔不占用外层焊盘空间,使得元器件可以在孔的上方放置,提高元件密度。

改善信号完整性:缩短信号路径,减少信号干扰。

4.1.3 叠孔(Stacked Via)与错孔(Staggered Via)

叠孔:多个盲孔或埋孔在垂直方向上相互堆叠连接。这可以实现更短的层间连接。

错孔:多个盲孔或埋孔在垂直方向上错开位置连接。

制造难度:叠孔的制造难度和成本更高,因为需要更精确的钻孔对位和多次压合/镀铜。

4.1.4 HDI的层压结构

HDI板通常采用“积层法”制造,即通过多次压合和激光钻孔形成多层HDI结构。例如:

1+N+1结构:一层HDI层(微盲孔)+核心层(通孔)+一层HDI层。

2+N+2结构:两层HDI层堆叠在核心层两侧。

任意层互连(Any-Layer HDI):每层都可以通过激光钻孔实现任意层间的互连,具有最高的布线灵活性和密度,但成本极高,主要用于高端产品。

HDI技术是现代电子产品小型化、高性能化的重要支撑,但其制造工艺复杂,对设备精度和工艺控制要求极高。

4.2 阻抗控制(Impedance Control)

在高速数字电路和射频(RF)电路中,信号在传输线上的阻抗必须与信号源和负载的阻抗匹配,以避免信号反射、波形畸变和能量损耗。这就是阻抗控制。

4.2.1 什么是特性阻抗?

特性阻抗是传输线对信号传输的瞬时阻抗。它由传输线的几何形状(走线宽度、厚度)、介质材料的介电常数(Dk)和介质厚度决定。

4.2.2 影响阻抗的因素:

走线宽度(Trace Width):越宽的走线,阻抗越低。

介质厚度(Dielectric Thickness):介质层越薄,阻抗越低。

介电常数(Dielectric Constant, Dk):介电常数越高,阻抗越低。

铜厚(Copper Thickness):越厚的铜线,阻抗越低。

阻焊厚度(Solder Mask Thickness):阻焊层在走线上方也会轻微影响阻抗。

参考平面(Reference Plane):信号走线下方必须有完整的地平面或电源平面作为回流路径,否则阻抗无法控制。

4.2.3 阻抗控制的实现:

设计阶段:

选择合适的板材:选择介电常数稳定、损耗低的板材。

层叠设计:合理规划信号层和参考平面的位置与间距。

阻抗计算:使用阻抗计算工具(如Polar SI9000、Ansys SIwave等)根据目标阻抗值,计算出走线宽度、介质厚度等参数。

差分对设计:差分信号需要控制差分阻抗,要求两根走线等长、等距、且有良好的耦合。

制造阶段:

板材控制:严格控制覆铜板和半固化片的介电常数和厚度公差。

蚀刻控制:精确控制走线的宽度公差,避免侧蚀过度或不足。

压合控制:确保层间介质厚度均匀一致。

阻抗测试:在生产过程中使用时域反射计(Time Domain Reflectometer, TDR)对阻抗控制线进行抽样测试,确保实际阻抗符合设计要求。

阻抗控制是确保高速信号传输质量的关键,对于高频电路的性能有着决定性的影响。

4.3 埋置元件技术(Embedded Components)

埋置元件技术是将无源元器件(如电阻、电容、电感)或部分有源芯片直接集成到PCB内部介质层中的技术。

4.3.1 优点:

小型化:节省板面空间,使产品更小、更薄。

高性能:缩短信号路径,降低寄生参数(电感、电容),改善信号完整性和EMC性能。

高可靠性:元器件被封装在PCB内部,受外部环境影响小,可靠性提高。

降低组装成本:减少SMT贴片环节的元器件数量。

4.3.2 挑战:

制造工艺复杂:需要在内层制作过程中植入元器件,并进行多次压合,对制造精度和洁净度要求极高。

返修困难:一旦埋置元件出现问题,难以进行维修。

成本高:由于工艺复杂和良率要求,成本较高。

散热问题:埋置元件的散热是一个挑战,需要特殊设计。

埋置元件技术是未来PCB发展的重要方向之一,尤其适用于高端、小型化、高性能的电子产品。

4.4 柔性电路板(FPC)与刚柔结合板(Rigid-Flex PCB)

柔性电路板(FPC):使用聚酰亚胺(Polyimide, PI)等柔性基材制成的电路板,可以弯曲、折叠。

优点:轻薄、可弯曲、节省空间,适合空间受限和需要动态弯曲的应用(如手机、相机、可穿戴设备)。

制造挑战:柔性材料加工困难,尺寸稳定性差,对蚀刻、对位、层压等工艺要求极高。

刚柔结合板(Rigid-Flex PCB):将刚性板和柔性板结合在一起,既有刚性板的机械支撑和元件安装能力,又有柔性板的弯曲和三维连接能力。

优点:结合了两者的优势,实现更复杂的三维互连,减少连接器使用,提高可靠性。

制造挑战:工艺更为复杂,需要多次压合,对材料选择、层叠设计和工艺控制要求极高,成本也更高。

这两种技术极大地拓展了PCB的应用范围,使得电子产品设计更加灵活和多样化。

4.5 可制造性设计(DFM)与良率控制

在PCB制造过程中,可制造性设计(Design for Manufacturability, DFM)是贯穿始终的理念。

4.5.1 DFM的重要性:

DFM旨在从设计源头就考虑制造工艺的限制和要求,以确保PCB能够高效、低成本地生产,并达到高良率。如果不考虑DFM,设计出的PCB可能无法制造,或者制造良率极低,导致成本急剧上升。

4.5.2 DFM考虑的方面:

线宽/线距:确保符合工厂的最小线宽/线距能力。

孔径/焊盘尺寸:符合工厂的钻孔和环形焊盘能力。

阻焊桥:确保焊盘之间有足够的阻焊桥,避免连锡。

拼版设计:考虑工厂的拼版能力和效率,以及测试点、定位孔等。

元器件间距:确保元器件之间有足够的间距进行贴装、焊接和返修。

表面处理:选择适合制造能力和产品性能的表面处理工艺。

层叠设计:合理规划层叠结构,兼顾性能和制造成本。

公差控制:在设计中预留足够的公差裕量。

4.5.3 良率控制:

良率是衡量PCB制造效率和质量的关键指标。提高良率意味着降低报废率和返工率,从而降低生产成本。

过程控制:对每一个制造环节(清洁、曝光、蚀刻、电镀、钻孔、压合等)进行严格的参数控制和监控。

缺陷检测:引入AOI(自动光学检测)、AVI(自动视觉检测)、X-ray检测、电气测试等多种检测手段,及时发现并剔除缺陷产品。

统计过程控制(SPC):利用统计方法监控和分析生产过程中的数据,及时发现异常并进行调整。

追溯性:建立完善的产品追溯系统,以便在出现问题时能迅速定位原因。

持续改进:通过分析缺陷数据,不断优化工艺流程和设备,提高良率。

DFM和良率控制是PCB制造企业核心竞争力的体现,也是保证产品质量和成本优势的关键。

第五章:PCB在各个行业的应用

PCB作为电子产品的核心载体,其应用领域极其广泛,几乎涵盖了所有需要电子功能的行业。随着技术的不断进步,PCB的性能、可靠性和复杂性也在不断提升,以满足各行各业日益增长的需求。

5.1 消费电子产品

这是PCB最普及也是产量最大的应用领域。从智能手机、平板电脑、笔记本电脑到智能电视、智能穿戴设备、家用电器,几乎所有的消费电子产品都离不开PCB。

智能手机/平板电脑:对PCB的尺寸、重量、层数和HDI技术有极高的要求。为了实现轻薄化和高集成度,通常采用高阶HDI板甚至任意层互连(Any-Layer HDI)技术,并可能集成柔性板或刚柔结合板。

智能电视/显示器:主板、电源板、驱动板等都使用PCB。对信号传输质量和散热有较高要求。

智能穿戴设备:如智能手表、手环等,对PCB的尺寸要求更极致,常常采用FPC或刚柔结合板,以适应不规则的内部空间。

家用电器:如冰箱、洗衣机、空调、微波炉等,其控制板、电源板广泛使用单面或双面PCB。对成本和可靠性有要求。

游戏机/无人机:对PCB的计算能力、图形处理能力、通信能力有较高要求,通常采用多层板和HDI技术。

5.2 通信设备

通信行业是PCB技术发展的重要驱动力之一。从基站、路由器、交换机到光纤通信设备和卫星通信系统,都大量使用高性能PCB。

5G基站:对PCB的频率特性(低介电常数、低损耗)、散热性能、多层化和高密度互连有极高要求。射频前端通常使用高频板(如Rogers材料),数字部分使用高层数、高速多层板。

路由器/交换机:核心板通常是高层数(20层以上)、高速、高密度PCB,需要严格的阻抗控制和信号完整性设计。

光通信设备:对PCB的信号完整性和热管理有特殊要求。

数据中心:服务器、存储设备等内部大量使用高密度、高层数PCB,需要支持高速数据传输。

5.3 汽车电子

随着汽车的智能化、电动化发展,汽车电子在整车成本中的比重越来越大,PCB在汽车中的应用也越来越广泛。

动力系统:发动机控制单元(ECU)、电池管理系统(BMS)等,要求PCB具有高可靠性、耐高温、耐振动等特性。

安全系统:防抱死制动系统(ABS)、安全气囊控制、ADAS(高级驾驶辅助系统)等,要求PCB具备极高的可靠性和低故障率。

信息娱乐系统:车载导航、多媒体系统、仪表盘等,要求PCB具备良好的显示和处理能力。

车身电子:车灯控制、门窗控制、空调控制等。

新能源汽车:电池包内的BMS板、逆变器、充电模块等。

汽车PCB通常需要满足AEC-Q100/200等车规级可靠性标准,对材料、工艺、测试和追溯性都有严格要求。

5.4 工业控制与医疗设备

这些领域对PCB的可靠性、稳定性和长期可用性有极高的要求。

工业控制:PLC(可编程逻辑控制器)、工业机器人、自动化生产线设备等,PCB需要在恶劣的工业环境下长期稳定工作,抗干扰能力强,通常采用多层板。

医疗设备:超声波诊断仪、CT、核磁共振、监护仪、手术机器人等,对PCB的精度、可靠性、低噪声、电磁兼容性有极其严格的要求,通常采用高精度、高可靠性的多层板。一些可穿戴医疗设备还会使用柔性板。

5.5 航空航天与军事

这是对PCB技术要求最高的领域,对可靠性、耐极端环境、轻量化、小型化有极致追求。

卫星:通信模块、导航模块、电源模块等,要求PCB能够承受太空中的极端温度、辐射和震动。

飞机:航空电子设备、飞行控制系统、雷达系统等,要求PCB具备极高的可靠性和容错能力。

导弹/武器系统:制导系统、火控系统等,要求PCB在恶劣条件下正常工作,具有抗冲击、抗震动能力。

这些领域的PCB通常采用高可靠性、高性能的特殊材料,以及严格的制造工艺和测试标准,如采用HDI、埋置元件、高频材料等技术,并通过严格的军工标准认证。

5.6 计算机与服务器

PC主板:高性能PC主板通常采用多层板(6-12层),对电源完整性、信号完整性有较高要求。

服务器主板/背板:对PCB的层数、密度、高速信号传输、电源分配和散热有极高的要求,通常是20层以上的高密度多层板,并会采用背钻、阻抗控制等技术。

存储设备:硬盘驱动器、固态硬盘、存储阵列等,内部控制板和接口板都使用PCB。

5.7 LED照明与显示

LED灯板:对于高功率LED照明,通常使用金属基PCB(MCPCB),其基材是金属(如铝),具有优异的导热性能,能有效将LED产生的热量散发出去。

LED显示屏:显示模组、驱动板等,通常使用双面或多层PCB。

可以看到,PCB在现代社会中无处不在,是构建信息社会和智能世界的基石。随着5G、AI、物联网、自动驾驶等新兴技术的发展,PCB的应用将更加深入和广泛,其技术也将持续演进。

第六章:PCB行业的未来趋势

PCB行业作为电子工业的基础,正持续受到新技术和市场需求的推动,呈现出一些显著的发展趋势。

6.1 更高密度与更小型化

随着消费电子产品(如智能手机、可穿戴设备)对极致轻薄化的追求,以及高性能计算、5G通信对更高集成度的需求,PCB的密度将持续提升。

高阶HDI的普及:1阶、2阶HDI板已广泛应用,未来3阶、4阶甚至任意层互连(Any-Layer HDI)将变得更加普遍,以实现更高的布线密度。微盲孔的孔径将进一步缩小,达到50微米甚至更小。

线宽/线距的精细化:为了在有限空间内布更多的线,PCB的最小线宽和线距将继续缩小,从目前的3/3mil向2/2mil甚至更小发展。这要求更精密的曝光、蚀刻和层压技术。

埋置元件技术的成熟:将电阻、电容、电感甚至有源芯片埋入PCB内部,可以极大地节省板面空间,缩短信号路径,从而实现更小型化和高性能的集成。未来这一技术将从高端产品向中端产品渗透。

模块化与系统级封装(SiP)集成:PCB不再仅仅是元器件的载体,它本身也将成为一个复杂的系统级模块。通过在PCB上直接集成多个芯片和功能模块,实现更高程度的封装集成。

6.2 更高频率与更快速度

5G通信、人工智能、云计算、大数据等技术的发展,对PCB的信号传输速度和频率提出了前所未有的挑战。

低损耗材料的应用:传统的FR-4材料在高频下损耗较大。未来,将更广泛地采用超低损耗(Ultra-Low Loss)和极低损耗(Ultra-Low Dk/Df)的特殊高频材料,如基于PTFE、改进型环氧树脂、碳氢化合物的复合材料等,以减少信号衰减。

更严格的阻抗控制:高速信号的传输需要更精确的阻抗匹配,公差要求将更加严格。这将推动PCB制造企业在材料厚度、线宽蚀刻精度、层压均匀性等方面进行持续改进。

背钻(Back Drilling)技术:用于去除高速信号过孔中的残余桩(Stub),以减少信号反射和损耗。随着信号频率的提高,背钻将成为高速PCB的标配技术。

共面波导与差分信号设计:在高频应用中,共面波导(Coplanar Waveguide)、带状线(Stripline)、微带线(Microstrip)以及差分信号的精确设计和制造将变得更加普遍。

热管理优化:高频率、高集成度意味着更高的功耗和热量。PCB设计和制造需要整合更有效的散热方案,如铜币嵌入、厚铜板、金属基板、导热介质材料等。

6.3 更高可靠性与环保可持续性

随着电子产品应用领域的扩展,尤其是在汽车、医疗、工业控制等关键领域,对PCB的可靠性要求越来越高。同时,环保和可持续发展也是PCB行业不可回避的趋势。

材料可靠性:开发和应用更高Tg(玻璃化转变温度)、更高Td(分解温度)、更低CTE(热膨胀系数)的基板材料,以提高PCB在极端温度和恶劣环境下的可靠性。

无铅化与无卤化:全球范围内对环保的日益关注,推动PCB制造全面采用无铅(RoHS compliant)和无卤材料,减少有害物质的使用。

废弃物回收与循环利用:PCB制造过程中会产生大量废液和固体废弃物。未来将更加注重废液处理、金属回收和材料循环利用技术,实现绿色制造。

能源效率:优化生产流程,采用更节能的设备和工艺,降低PCB制造过程中的能源消耗。

智能制造与自动化:引入大数据分析、人工智能、物联网等技术,实现PCB制造的智能化、自动化。例如,通过大数据分析优化生产参数,提高良率;通过机器视觉进行自动化检测;通过智能调度提高生产效率。这将提高生产的一致性和可靠性,减少人为错误。

6.4 特种PCB板发展

除了传统的刚性PCB,柔性板、刚柔结合板、金属基板等特种PCB的应用将更加广泛。

FPC与Rigid-Flex的创新应用:在可穿戴设备、医疗器械、机器人、汽车电子等领域,FPC和刚柔结合板因其轻薄、可弯曲、节省空间的特性,将发挥越来越重要的作用,并向更高层数、更高密度、更小弯曲半径发展。

金属基板(MCPCB)的普及:随着大功率LED照明、新能源汽车和高功率电子模块的发展,金属基板凭借其优异的散热性能,将得到更广泛的应用。

陶瓷基板:在一些极端高温、高频或高功率的应用中,陶瓷基板以其优异的耐热性、高频特性和散热能力,将占据一席之地。

3D打印PCB:虽然目前尚处于早期阶段,但3D打印技术有望在未来实现PCB的快速原型制造和个性化定制,甚至直接打印具有集成功能的电路板。

6.5 产业链协同与全球化竞争

PCB行业将更加注重产业链上下游的协同合作,从材料供应商、设备制造商到PCB设计公司和EMS(电子制造服务)厂商,共同推动技术创新和标准制定。同时,全球化竞争将更加激烈,企业需要不断提升自身技术实力、生产效率和成本控制能力,以应对市场挑战。

总而言之,PCB行业正向着更“小、快、强、绿、智”的方向发展,即更小型化、更高速化、更强集成度、更绿色环保、更智能制造。这些趋势将共同塑造未来电子产品的形态和性能。

结语

PCB板的制作流程是一个集材料科学、化学工程、机械加工、电子技术、自动化控制于一体的复杂系统工程。从最初的设计理念到最终的物理电路板,每一个环节都凝聚着工程师的智慧和匠心。我们深入探讨了PCB的基础知识、设计流程、详细的制造工艺以及未来的发展趋势,力求提供一个全面、详尽的解析。

设计阶段的严谨性,如原理图的逻辑清晰、元件封装的精确无误、布局布线的合理高效,是保证PCB质量的基石。制造阶段的精密性,从内层的图形转移到多层的压合、钻孔、电镀,再到阻焊、表面处理和最终的成型测试,每一个工序都要求极高的精度和严格的质量控制。特别是高密度互连(HDI)、阻抗控制、埋置元件等先进技术,更是推动了PCB向小型化、高频化、高性能化发展。

PCB不仅仅是电子元器件的“骨架”,更是承载现代电子技术创新的“血脉”。它在消费电子、通信、汽车、工业控制、医疗、航空航天等各个领域发挥着不可替代的核心作用。未来,随着5G、人工智能、物联网、云计算、新能源汽车等新兴技术的蓬勃发展,对PCB的需求将持续增长,并对其性能提出更高的要求。

未来的PCB将更加注重:

极致集成:通过更精细的线宽/线距、更高阶的HDI、以及埋置元件技术,实现单位面积内更多的功能集成。

卓越性能:在更高频率、更快速度下,保证信号的完整性、电源的稳定性,并有效解决热管理问题。

绿色智能:采用更环保的材料和工艺,实现更低的能耗和废弃物排放;通过自动化、智能化生产,提高效率和良率。

特殊应用:柔性板、刚柔结合板、金属基板等特种PCB将更广泛地应用于特殊场景,满足多样化的产品需求。

PCB行业的发展是一个持续创新和不断挑战极限的过程。了解和掌握PCB的制作流程,不仅有助于我们更好地理解电子产品的内部构造,也能为电子工程师、制造工程师以及相关从业人员提供宝贵的知识基础。随着科技的进步,PCB技术将不断演进,以适应未来电子世界不断变化的需求,继续扮演其作为“电子之母”的关键角色。

责任编辑:David

【免责声明】

1、本文内容、数据、图表等来源于网络引用或其他公开资料,版权归属原作者、原发表出处。若版权所有方对本文的引用持有异议,请联系拍明芯城(marketing@iczoom.com),本方将及时处理。

2、本文的引用仅供读者交流学习使用,不涉及商业目的。

3、本文内容仅代表作者观点,拍明芯城不对内容的准确性、可靠性或完整性提供明示或暗示的保证。读者阅读本文后做出的决定或行为,是基于自主意愿和独立判断做出的,请读者明确相关结果。

4、如需转载本方拥有版权的文章,请联系拍明芯城(marketing@iczoom.com)注明“转载原因”。未经允许私自转载拍明芯城将保留追究其法律责任的权利。

拍明芯城拥有对此声明的最终解释权。

产品分类

产品分类

2012- 2022 拍明芯城ICZOOM.com 版权所有 客服热线:400-693-8369 (9:00-18:00)

2012- 2022 拍明芯城ICZOOM.com 版权所有 客服热线:400-693-8369 (9:00-18:00)