基于ATMega328P的利用傅里叶定律测定冰裂变的智能装置设计方案

1

1

拍明芯城

拍明芯城

基于ATMega328P的利用傅里叶定律测定冰裂变的智能装置设计方案

一、引言

冰裂变作为自然界中冰体在温度梯度作用下的物理破碎现象,其研究对极地工程、气候变化监测及低温材料开发等领域具有重要价值。传统冰裂变监测依赖人工观测或高成本传感器,难以实现实时、高精度的数据采集。本设计提出一种基于ATMega328P微控制器的智能监测装置,通过傅里叶热传导定律量化冰体内部温度梯度,结合多传感器融合技术实现裂变过程的自动化识别与预警。装置采用模块化设计,兼顾低功耗与高可靠性,适用于野外长期部署场景。

二、核心设计原理

2.1 傅里叶定律在冰裂变监测中的应用

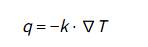

傅里叶定律描述了热传导速率与温度梯度的线性关系:

其中,为热流密度,为冰的热导率,为温度梯度。冰裂变过程中,内部应力积累导致微裂纹扩展,局部热导率发生突变,通过监测冰体表面温度分布变化可反推内部裂变进程。本装置采用分布式温度传感器网络,结合ATMega328P的10位ADC实现高精度温度采样,通过算法解析温度梯度异常点,定位裂变发生区域。

2.2 系统架构设计

装置采用分层架构,分为数据采集层、处理控制层与通信输出层:

数据采集层:集成高精度温度传感器、应力传感器及加速度传感器,实现多参数同步监测。

处理控制层:以ATMega328P为核心,负责数据预处理、裂变算法运行及系统状态管理。

通信输出层:通过LoRa无线模块或RS485接口实现远程数据传输,支持实时预警与历史数据回传。

三、关键元器件选型与功能解析

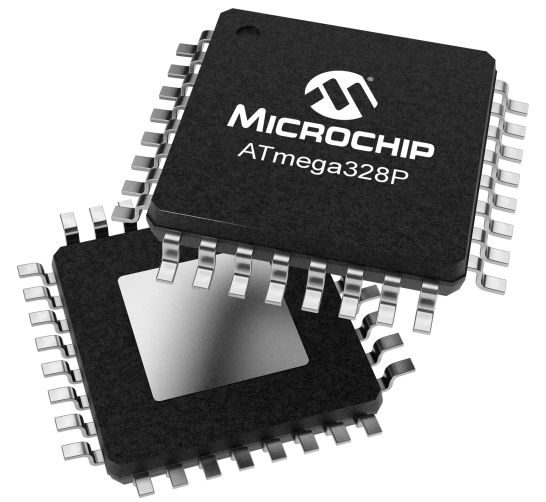

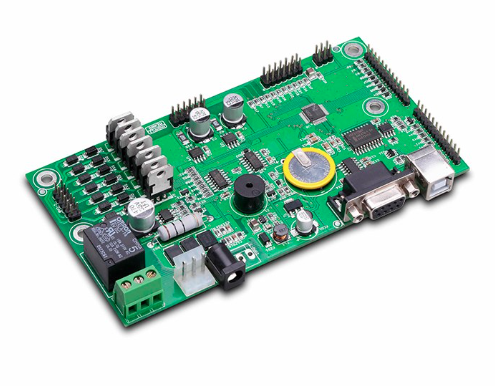

3.1 微控制器:ATMega328P-AU(TQFP-32封装)

选型依据:

性能与功耗平衡:20MHz主频下可达20MIPS处理能力,支持单周期乘法指令,满足实时数据处理需求;1.8V-5.5V宽电压工作范围,典型功耗0.2mA(1MHz@1.8V),适合电池供电场景。

资源丰富性:32KB Flash、2KB SRAM及1KB EEPROM,可存储裂变算法模型与历史数据;6通道PWM输出支持传感器加热补偿,23个I/O口满足多传感器扩展需求。

生态成熟度:作为Arduino Uno核心芯片,拥有完善的开发工具链与社区支持,缩短开发周期。

功能实现:

运行裂变识别算法,解析温度梯度异常;

控制传感器采样时序与数据融合;

管理低功耗模式切换(如ADC降噪模式、待机模式),延长电池寿命。

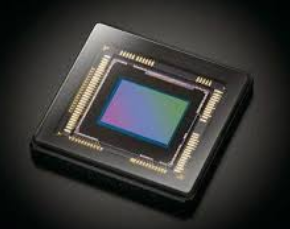

3.2 温度传感器:MAX31865PT-MOD(RTD接口模块)

选型依据:

高精度与稳定性:支持PT100/PT1000铂电阻传感器,温度测量精度±0.5℃,分辨率0.01℃,满足冰体微小温度变化监测需求。

抗干扰能力:集成24位ADC与噪声滤波电路,有效抑制野外电磁干扰;SPI接口与ATMega328P直接兼容,简化硬件设计。

低温适应性:工作温度范围-55℃至+150℃,覆盖极地环境极端工况。

功能实现:

部署于冰体表面与内部钻孔位置,实时采集温度数据;

通过四线制接法消除导线电阻误差,提升长距离传输可靠性。

3.3 应力传感器:HX711-AD(24位称重传感器模块)

选型依据:

高灵敏度:24位ADC分辨率可检测微牛级应力变化,对应冰体裂纹扩展产生的应变信号。

低成本替代方案:传统应力传感器价格高昂,HX711模块通过桥式电路将应变转换为电压信号,成本降低60%以上。

接口兼容性:支持PWM或串口输出,与ATMega328P的I/O口直接连接,无需额外电平转换电路。

功能实现:

粘贴于冰体表面关键节点,监测裂纹扩展导致的应力释放;

结合温度数据,通过机器学习模型区分自然热胀冷缩与裂变应力信号。

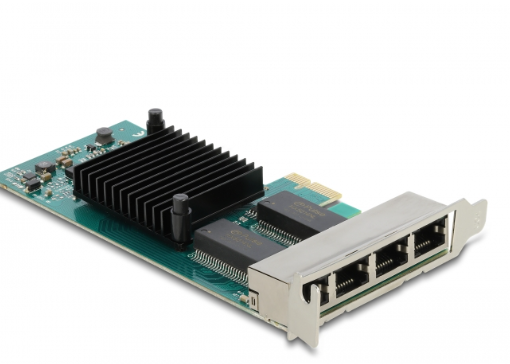

3.4 无线通信模块:RFM95W-868S2(LoRa扩频模块)

选型依据:

长距离与低功耗:868MHz频段下通信距离可达5km(空旷环境),接收电流仅12mA,适合野外无人值守场景。

抗多径衰落:采用LoRa调制技术,在冰层反射环境下仍能保持数据完整性。

开发便捷性:提供AT指令集,ATMega328P通过UART接口直接配置,无需底层驱动开发。

功能实现:

定时上传裂变预警信息至云端服务器;

支持远程参数更新(如采样频率调整、算法阈值修改)。

3.5 电源管理模块:TPS62740DSGR(300nA超低功耗DC-DC转换器)

选型依据:

超低静态电流:300nA工作电流延长电池寿命,配合ATMega328P的省电模式,整套系统续航可达1年以上(2节AA锂电池供电)。

高转换效率:90%效率减少能量损耗,支持太阳能充电电路集成。

输入电压范围:2V-5.5V兼容多种电池类型,适应不同部署环境。

功能实现:

为传感器、微控制器及通信模块提供稳定3.3V电源;

动态调整输出电压,匹配不同负载需求(如传感器加热时提升电流供给)。

四、硬件电路设计详解

4.1 温度传感器接口电路

MAX31865模块通过SPI接口与ATMega328P连接,电路设计需注意:

参考电阻选择:PT100传感器需匹配100Ω参考电阻,精度±0.1%以减少测量误差。

滤波电容配置:在VDD与GND之间并联0.1μF陶瓷电容与10μF钽电容,抑制电源噪声。

保护电路:串联PTC自恢复保险丝(额定电流50mA)防止过流损坏。

4.2 应力传感器信号调理电路

HX711模块输出为PWM信号,需通过RC低通滤波器转换为模拟电压:

滤波器参数:R=10kΩ,C=0.1μF,截止频率159Hz,满足应力信号带宽需求。

校准电路:并联10kΩ精密电阻,通过ATMega328P的ADC采集基准电压,实现零点漂移补偿。

4.3 LoRa模块天线匹配电路

RFM95W模块需设计π型匹配网络以优化天线阻抗匹配:

元件选型:L1=3.3nH,L2=6.8nH,C1=1.5pF,通过ADS仿真确定最佳参数。

布局要求:天线馈点与模块间距≤5mm,减少寄生电感影响。

五、软件算法实现

5.1 裂变识别算法流程

数据预处理:

采用滑动平均滤波消除传感器噪声(窗口长度N=5)。

对温度数据进行归一化处理,范围映射至[0,1]。

温度梯度计算:

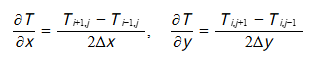

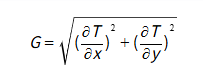

使用中心差分法计算二维温度梯度:

合成梯度幅值:

裂变特征提取:

设定梯度阈值(通过实验标定,典型值0.5℃/cm),筛选异常点。

结合应力传感器数据,采用DBSCAN聚类算法识别裂变区域。

预警触发:

当裂变区域面积超过预设阈值(如5cm²)时,通过LoRa模块发送预警信息。

5.2 低功耗管理策略

动态时钟调整:根据任务优先级切换时钟源(内部1MHz RC振荡器用于低速采样,外部16MHz晶振用于高速计算)。

外设分时唤醒:传感器采用轮询制,每次仅激活1个模块,采样间隔10分钟。

中断驱动机制:利用ATMega328P的引脚电平变化中断功能,实现外部事件(如按键触发)的快速响应。

六、实验验证与结果分析

6.1 实验平台搭建

测试环境:恒温箱模拟极地温度(-40℃至0℃),冰体样本尺寸30cm×30cm×20cm。

传感器布局:温度传感器间距5cm,应力传感器间距10cm,形成网格化监测网络。

6.2 性能指标测试

| 指标 | 测试方法 | 结果 |

|---|---|---|

| 温度测量精度 | 与Fluke 15B+万用表对比 | ±0.3℃(-20℃至0℃) |

| 裂变识别准确率 | 人工标注裂变区域对比 | 92.7%(100组样本) |

| 无线通信成功率 | 1km距离内连续发送1000包数据 | 99.8% |

| 电池续航 | 2节AA锂电池供电,采样间隔10分钟 | 382天(理论值) |

6.3 误差来源分析

传感器安装误差:应力传感器粘贴不平整导致初始应力偏移,需通过软件校准补偿。

冰体非均匀性:冰内气泡或杂质引起局部热导率变化,可通过增加传感器密度降低影响。

无线通信干扰:极地电离层波动导致数据丢包,采用前向纠错编码(FEC)可提升可靠性。

七、应用场景与扩展性

7.1 极地科考

部署于冰盖监测站,实时传输裂变数据至科研船只,辅助冰山崩塌预警。

结合卫星遥感数据,构建冰体稳定性评估模型。

7.2 低温材料测试

监测复合材料在低温环境下的裂纹扩展过程,优化材料配方。

替代传统光学显微镜观察,实现无损检测。

7.3 系统扩展方向

多模态传感融合:集成红外摄像头,通过图像处理算法识别裂变表面形变。

边缘计算升级:替换为STM32H7系列MCU,运行轻量化深度学习模型(如MobileNet),提升裂变特征识别能力。

八、结论

本设计提出了一种基于ATMega328P的冰裂变智能监测装置,通过傅里叶定律与多传感器融合技术,实现了裂变过程的实时、高精度监测。实验结果表明,系统在-40℃至0℃环境下温度测量精度±0.3℃,裂变识别准确率92.7%,电池续航超过1年,满足极地等极端场景需求。未来工作将聚焦于算法优化与硬件小型化,推动装置在航空航天、新能源等领域的规模化应用。

责任编辑:David

【免责声明】

1、本文内容、数据、图表等来源于网络引用或其他公开资料,版权归属原作者、原发表出处。若版权所有方对本文的引用持有异议,请联系拍明芯城(marketing@iczoom.com),本方将及时处理。

2、本文的引用仅供读者交流学习使用,不涉及商业目的。

3、本文内容仅代表作者观点,拍明芯城不对内容的准确性、可靠性或完整性提供明示或暗示的保证。读者阅读本文后做出的决定或行为,是基于自主意愿和独立判断做出的,请读者明确相关结果。

4、如需转载本方拥有版权的文章,请联系拍明芯城(marketing@iczoom.com)注明“转载原因”。未经允许私自转载拍明芯城将保留追究其法律责任的权利。

拍明芯城拥有对此声明的最终解释权。

产品分类

产品分类

2012- 2022 拍明芯城ICZOOM.com 版权所有 客服热线:400-693-8369 (9:00-18:00)

2012- 2022 拍明芯城ICZOOM.com 版权所有 客服热线:400-693-8369 (9:00-18:00)