基于联发科MT3188无线充电芯片的无线充电解决方案

无线充电技术在现代电子产品中的应用越来越广泛,尤其是在智能手机、可穿戴设备和其他便携式电子产品中。无线充电的出现不仅提高了用户体验,还减少了接口的磨损。联发科作为半导体行业的领先企业,推出了多种无线充电解决方案,其中MT3188芯片以其高效和稳定性在市场中备受瞩目。

本文将详细探讨基于联发科MT3188无线充电芯片的无线充电解决方案,并介绍相关主控芯片型号及其在设计中的作用。

一、无线充电技术概述

无线充电技术,通常也称为感应充电,是利用电磁感应原理,通过发送线圈和接收线圈之间的电磁场来传输能量。此技术分为三大类:电磁感应式、磁共振式和射频能量收集式。其中,电磁感应式是目前最为成熟和广泛应用的一种。

电磁感应式无线充电系统通常由两个部分组成:发射端(Tx)和接收端(Rx)。发射端通过线圈产生一个高频交变磁场,接收端通过线圈感应这个磁场并将其转换为电能,用于给设备供电或充电。

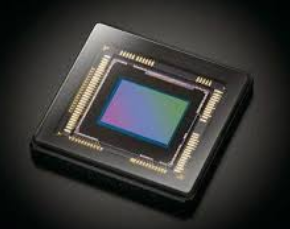

二、联发科MT3188芯片概述

联发科MT3188是一款专为无线充电设计的高集成度芯片,适用于多种便携式设备。MT3188芯片在设计中强调了高效能量传输、低功耗和高度集成,适用于智能手机、智能手表、无线耳机等产品。

1. MT3188的主要特点

高效能量传输:MT3188芯片支持高达15W的无线充电功率,能够满足大多数便携设备的快速充电需求。

高集成度:MT3188将多种功能模块集成在一颗芯片中,包括整流器、调制解调器和电压调节器,这使得整个解决方案的设计更加简洁。

兼容性强:MT3188兼容Qi标准,支持不同品牌和型号的设备进行无线充电。

低功耗设计:MT3188在待机模式下功耗极低,这有助于延长设备的待机时间。

2. MT3188的内部结构

MT3188内部集成了多种模块,其中包括:

整流模块:将接收到的交流电信号转化为直流电,以供设备使用。

功率管理模块:确保充电过程中电流和电压的稳定性,防止过热和过载。

通信模块:用于发射端和接收端之间的双向通信,确保充电过程的协调。

三、主控芯片型号及其作用

在设计无线充电方案时,主控芯片起着至关重要的作用。除了MT3188外,设计中还可能涉及其他主控芯片,如MT6392和MT6631等。

1. MT6392:电源管理芯片

MT6392是一款高效电源管理芯片(PMIC),主要用于控制充电过程中的电源分配。它可以调节从MT3188芯片输出的电压和电流,确保设备在最佳状态下进行充电。

电源调节:MT6392能够精确调节输出电压,以适应不同设备的充电需求。

电源保护:MT6392具有过压保护和过流保护功能,防止因电压或电流过高导致设备损坏。

效率优化:MT6392通过高效的电源管理策略,减少能量损失,提高充电效率。

2. MT6631:无线通信芯片

MT6631是一款用于短距离无线通信的芯片,支持蓝牙和Wi-Fi等无线标准。在无线充电系统中,MT6631可以用于管理设备间的通信,例如在充电过程中传输电池状态和充电参数。

设备配对:MT6631支持蓝牙设备的快速配对,确保充电设备能够迅速与充电器建立连接。

状态监测:通过无线通信,MT6631可以实时监测电池状态,并将信息传输给主控系统。

远程控制:MT6631还支持通过Wi-Fi进行远程控制,用户可以通过手机应用程序监控和管理充电过程。

3. MT3188的整体作用

MT3188作为核心的无线充电芯片,主要负责将从发射端接收到的电磁能量转换为电能,并通过其他辅助芯片(如MT6392和MT6631)进行调节和管理,从而实现高效、安全的无线充电。

四、设计中的关键考虑因素

在设计基于MT3188的无线充电方案时,有几个关键的设计考虑因素,包括功率传输效率、热管理和兼容性等。

1. 功率传输效率

功率传输效率直接影响充电速度和设备的发热情况。为了优化功率传输效率,设计中需要特别注意线圈的设计和布局,以最大化磁场的传输和接收。

2. 热管理

无线充电过程中,功率传输效率越高,系统产生的热量也越多。因此,在设计中必须考虑有效的散热措施,如在设备中加入散热片或使用高导热材料,以确保芯片在工作时的温度保持在安全范围内。

3. 兼容性

MT3188支持Qi标准,因此在设计中需要确保系统能够兼容市场上大多数的无线充电器和设备。这需要进行广泛的兼容性测试,确保不同设备之间的互操作性。

五、实际应用案例

在实际应用中,基于MT3188的无线充电方案已被广泛应用于智能手机、智能手表和无线耳机等设备中。许多知名品牌的产品中均采用了MT3188方案,凭借其高效、稳定的性能,赢得了市场的广泛认可。

六、未来发展趋势

随着无线充电技术的不断发展,未来MT3188芯片将面临更高的挑战和要求。例如,更高的充电功率、更小的体积以及更强的兼容性将成为未来的发展方向。此外,随着5G和物联网技术的普及,MT3188还可能会集成更多的通信功能,以支持更复杂的应用场景。

产品分类

产品分类

2012- 2022 拍明芯城ICZOOM.com 版权所有 客服热线:400-693-8369 (9:00-18:00)

2012- 2022 拍明芯城ICZOOM.com 版权所有 客服热线:400-693-8369 (9:00-18:00)