pcb元件封装制作步骤

1

1

拍明芯城

拍明芯城

PCB元件封装制作详解

引言

在现代电子工业的浩瀚星空中,印制电路板(PCB)无疑是承载电子元器件、实现电路功能的核心骨架。然而,仅仅拥有裸露的半导体芯片或分立元件,并不能直接在PCB上发挥作用。这就引出了一个至关重要的概念——元件封装。封装,作为连接微观半导体世界与宏观电路板世界的桥梁,其重要性不言而喻。它不仅仅是芯片的“外衣”,更是决定电子产品性能、可靠性、成本和尺寸的关键环节。从最简单的电阻电容到高度复杂的微处理器,每一个电子元件在被安装到PCB上之前,都必须经过精密的封装处理。

封装的本质是将半导体裸芯片(Die)或分立元件(如电阻、电容、电感、二极管、三极管等)通过特定的工艺和材料,固定在一个保护性的外壳中,并引出电极,使其能够与外部电路进行电气连接。这个过程不仅仅是为了物理上的保护,更是为了实现芯片的正常工作、有效散热、便于装配和测试,并最终确保整个电子系统的稳定运行。随着电子产品向着小型化、高性能、低功耗的方向不断演进,封装技术也在同步发展,从最初的直插式封装(Through-Hole Technology, THT)到如今无处不在的表面贴装技术(Surface Mount Technology, SMT),再到前沿的三维(3D)封装和系统级封装(System-in-Package, SiP),每一次技术的革新都极大地推动了电子行业的进步。理解PCB元件封装的制作步骤、原理、作用和特点,对于任何从事电子设计、制造或测试的工程师来说,都是一项基础且核心的知识。本文将深入探讨PCB元件封装的方方面面,为您揭示其背后的奥秘。

PCB元件封装的工作原理

PCB元件封装的工作原理是一个多维度、多物理场耦合的复杂过程,它综合了电气、热学、力学和化学等多个学科的知识。封装的核心目标是为内部的芯片或元件提供一个稳定、可靠的工作环境,并实现其与外部电路的有效连接。

封装的物理结构

一个典型的封装通常包含以下几个主要组成部分:

芯片(Die/Chip): 这是封装的核心,是实现特定功能的半导体器件。它可以是集成电路(IC)、晶体管、二极管等。

引线框架(Lead Frame)或基板(Substrate): 引线框架是传统封装(如DIP、SOP、QFP)中用于承载芯片并引出电极的金属结构。它通常由铜合金或铁镍合金制成,具有良好的导电性和导热性。对于更先进的封装(如BGA、CSP、QFN),则使用多层有机基板或陶瓷基板,这些基板上预先制作了精密的走线和焊盘,用于连接芯片和外部引脚。

键合线(Bond Wire)或焊球/凸点(Solder Ball/Bump): 键合线通常由金、铜或铝制成,用于连接芯片上的焊盘和引线框架或基板上的焊盘。这是最常见的电气连接方式之一(引线键合)。对于倒装芯片(Flip-Chip)封装,芯片上的凸点(通常是焊锡凸点)直接与基板上的焊盘连接,省去了键合线,缩短了信号路径。

封装材料(Encapsulant/Molding Compound): 封装材料主要用于保护芯片和内部连接结构免受机械损伤、潮湿、化学腐蚀和光照等环境因素的影响。常见的封装材料是环氧树脂模塑料(Epoxy Molding Compound, EMC),它在高温高压下固化成型,将芯片和键合线完全包覆。对于某些特殊应用,也可能使用陶瓷、金属或玻璃进行密封。

外部引脚(External Leads/Pins/Balls): 这些是封装与PCB进行电气连接的接口。它们可以是直插式的引脚(如DIP)、鸥翼形或J形引脚(如SOP、QFP)、无引脚焊盘(如QFN、DFN)或底部焊球(如BGA)。

电气连接原理

电气连接是封装最基本也是最重要的功能之一。其主要原理是将芯片内部的微观电路与外部PCB上的宏观电路连接起来,确保信号和电源的有效传输。

引线键合(Wire Bonding): 这是最传统和广泛使用的连接方式。其原理是通过超声波、热压或热超声波能量,将极细的金属线(通常为金线、铜线或铝线)的一端连接到芯片上的焊盘(Bond Pad),另一端连接到引线框架或基板上的内引脚(Inner Lead)或焊盘。键合过程需要精确控制键合力、时间和温度,以形成可靠的金属间化合物连接。这种方式成熟可靠,成本相对较低,但键合线较长,在高频应用中可能引入寄生电感和电容。

倒装芯片连接(Flip-Chip Interconnection): 倒装芯片技术通过在芯片表面制作焊锡凸点(Solder Bumps),然后将芯片倒扣在基板上,通过回流焊工艺使凸点与基板上的焊盘熔融连接。这种方式的优点是连接路径短,寄生参数小,散热效率高,并且可以实现更高的I/O密度。它在高性能处理器、存储器等领域得到广泛应用。

晶圆级封装(Wafer-Level Package, WLP): WLP是一种直接在整片晶圆上完成所有封装工艺(包括重布线、制作焊球等),然后才进行切割的封装技术。其原理是利用晶圆的尺寸优势,在晶圆上形成扇入(Fan-In)或扇出(Fan-Out)结构,将芯片的I/O扩展到更大的面积上,便于与PCB连接。WLP的特点是封装尺寸与芯片尺寸几乎相同(Chip Scale Package, CSP),成本低,性能好,是移动设备中常用的封装形式。

热管理原理

半导体器件在工作时会产生热量,如果热量不能及时散发,会导致芯片温度升高,进而影响器件的性能、可靠性和寿命。封装在热管理中扮演着关键角色。

热传导: 封装材料(如环氧树脂)和引线框架/基板本身具有一定的导热性,可以将芯片产生的热量从芯片表面传导至封装体外部。

热对流: 封装体表面的热量通过与周围空气的对流进行散发。为了增强对流散热,一些高性能封装会设计散热片(Heat Sink)或散热器(Heat Spreader),增加散热面积。

热辐射: 封装体也会通过热辐射的方式向周围环境散发热量,但通常在较低温度下,热辐射的作用相对较小。

低热阻材料: 为了提高散热效率,封装中会使用低热阻的材料,如高导热的环氧树脂、铜引线框架、或在芯片背面使用导热胶粘贴到散热片上。对于大功率器件,甚至会在封装内部集成热管或均热板。

机械保护原理

封装的另一个核心功能是为脆弱的半导体芯片提供机械保护。

物理隔离: 封装材料将芯片完全包覆起来,形成一个坚固的外壳,有效隔离了外部的机械应力、冲击和振动。这可以防止芯片在运输、存储和使用过程中因跌落、碰撞等原因而损坏。

防潮防腐蚀: 封装材料通常具有良好的防潮性能,可以阻止水汽和空气中的腐蚀性气体侵入芯片表面,防止芯片内部的金属层和焊盘被氧化或腐蚀,从而延长器件的使用寿命。

防光照: 半导体芯片对光敏感,特别是CMOS器件。封装材料的不透明性可以有效阻挡外部光线,防止光照引起的误动作或性能下降。

应力缓冲: 封装材料在固化过程中会产生一定的收缩,并且芯片、键合线、引线框架/基板等不同材料的热膨胀系数(CTE)存在差异。封装材料需要具备一定的柔韧性和应力缓冲能力,以吸收这些应力,防止芯片或键合线因应力过大而开裂或断裂。

综上所述,PCB元件封装的工作原理是一个精巧的系统工程,它通过巧妙的结构设计和材料选择,实现了芯片的电气连接、热量管理和机械保护,确保了电子器件在各种复杂环境下能够稳定、可靠地工作。

PCB元件封装的作用

PCB元件封装在电子产品制造和使用中扮演着不可或缺的角色,其作用是多方面且至关重要的。

保护芯片

半导体芯片是电子器件的核心,但其本身非常脆弱,极易受到物理损伤和环境侵蚀。封装的首要作用就是为芯片提供坚固的“外衣”和“堡垒”。封装材料(如环氧树脂模塑料)将芯片完全包覆,形成一个密闭的保护层,有效抵御外部的机械冲击、振动、划伤等物理损伤。此外,封装还能隔离芯片免受潮湿、空气中的氧气、硫化物等腐蚀性气体以及紫外线等有害光线的侵蚀。潮湿是导致芯片失效的重要因素之一,水分子进入芯片内部可能引起金属层腐蚀、短路或漏电。封装材料的低吸湿性和良好的密封性,能够显著延长芯片在恶劣环境下的使用寿命和可靠性。

提供电气连接

芯片内部的晶体管和互连线尺寸微小,无法直接与PCB上的焊盘进行连接。封装通过引线键合、倒装芯片凸点或晶圆级重布线等技术,将芯片上的微米级焊盘引出到封装外部的毫米级或亚毫米级引脚或焊球,从而实现芯片与PCB之间的电气连接。这种连接不仅包括信号线的传输,还包括电源供应和接地。封装的引脚设计和排列方式(如DIP、SOP、BGA等)标准化了连接接口,使得芯片能够方便、可靠地焊接到PCB上,并与其他元器件构成完整的电路系统。电气连接的质量直接影响到信号的完整性、电源的稳定性以及器件的整体性能。

散热

半导体器件在工作时,电流通过晶体管和互连线会产生焦耳热。随着集成度的提高和工作频率的增加,芯片的功耗密度也越来越大,产生的热量也随之增加。如果热量不能及时有效地散发出去,芯片温度会持续升高,导致性能下降(如时钟频率降低、信号失真)、可靠性降低(如器件寿命缩短、甚至热击穿),最终可能导致芯片永久性损坏。封装在散热方面发挥着关键作用。封装材料本身具有一定的导热性,可以将芯片产生的热量传导至封装体表面。引线框架、基板以及某些封装中集成的散热片或散热器,都能作为热量传导的路径,将热量从芯片内部高效地传递到外部环境。良好的封装设计能够有效降低芯片的热阻,确保芯片在允许的工作温度范围内稳定运行。

便于测试和组装

裸芯片尺寸极小,且引脚密集,直接进行功能测试和自动化组装非常困难。封装将芯片转化成具有标准尺寸和引脚排列的独立元件,极大地简化了测试和组装过程。在封装完成后,每个封装好的元件都可以进行独立的电气性能测试,筛选出不良品,确保交付给客户的都是合格的产品。在PCB组装阶段,标准化封装的尺寸和引脚间距使得自动化贴片机(Pick-and-Place Machine)能够高效率、高精度地抓取、定位和焊接元件。这大大提高了生产效率,降低了制造成本,并保证了批量生产的一致性。

标准化和互换性

封装的标准化是电子工业能够实现大规模生产和全球协作的基础。通过定义各种标准封装类型(如DIP、SOP、QFP、BGA等),不同的芯片制造商可以生产出功能相同但采用不同封装的芯片,而PCB制造商则可以根据这些标准封装设计通用的电路板布局。这种标准化使得不同供应商的同类芯片可以在PCB上进行互换,为设计工程师提供了更大的灵活性和选择空间,也降低了供应链的风险。同时,标准化的封装也促进了自动化生产设备和测试设备的发展,进一步推动了整个电子产业的进步。

降低成本

虽然封装本身会增加芯片的制造成本,但从整个电子产品生命周期来看,封装实际上有助于降低总体成本。首先,封装提高了芯片的良率和可靠性,减少了因芯片损坏而产生的废品和维修成本。其次,标准化封装和自动化组装大大提高了生产效率,降低了人工成本和生产周期。此外,封装还使得芯片的运输、存储和处理变得更加方便和安全,进一步降低了物流和管理成本。没有封装,芯片的脆弱性将使其在供应链的每一个环节都面临巨大的风险和挑战,从而导致更高的总体成本。

综上所述,PCB元件封装不仅仅是芯片的物理外壳,它更是实现芯片功能、确保产品性能、提高生产效率、降低总体成本以及推动电子技术发展不可或缺的一环。

PCB元件封装的特点

PCB元件封装具有多种特点,这些特点共同决定了封装的性能、适用范围和成本。理解这些特点对于选择合适的封装类型和优化产品设计至关重要。

尺寸和形状

封装的尺寸和形状是其最直观的特点。随着电子产品向小型化和便携化发展,封装的尺寸也越来越小,从最初的DIP封装(尺寸较大)发展到SOP、QFP、BGA,再到CSP(芯片级封装,尺寸接近芯片本身)。封装的形状也多种多样,常见的有矩形、方形、圆形等,以适应不同的应用场景和PCB布局需求。小型化封装有助于节省PCB空间,实现更高密度的集成,从而使最终产品更小、更轻。

引脚数量和间距

引脚数量(I/O Count)是封装的重要参数,它表示封装能够提供多少个电气连接点。随着芯片集成度的提高,功能越来越复杂,所需的引脚数量也越来越多。从几十个引脚的DIP/SOP到几百甚至上千个引脚的QFP、BGA,引脚数量的增加是封装技术发展的重要趋势。

引脚间距(Lead Pitch)是指相邻引脚中心线之间的距离。直插式封装的引脚间距通常为2.54mm(100mil),而表面贴装封装的引脚间距则不断缩小,从1.27mm(SOP)到0.65mm(SSOP)、0.5mm(QFP)、0.4mm甚至更小(Fine Pitch QFP)。BGA和CSP则采用焊球阵列,焊球间距可以做到0.8mm、0.5mm甚至更小。更小的引脚间距允许在相同面积内集成更多的引脚,从而实现更高的I/O密度,但同时也对PCB制造和组装的精度提出了更高的要求。

材料特性

封装材料的选择对封装的性能和可靠性至关重要。主要考虑的材料特性包括:

导热性: 封装材料需要具备良好的导热性,以便将芯片产生的热量有效地传导出去。常用的环氧树脂模塑料会添加导热填料(如氧化铝、氮化硼)来提高导热系数。

热膨胀系数(CTE): 封装材料的CTE应尽量与芯片(硅)和基板的CTE相匹配,以减少因温度变化引起的热应力,防止封装开裂或连接失效。

介电性能: 对于高频应用,封装材料的介电常数(Dk)和介电损耗(Df)应尽可能低,以减少信号传输损耗和串扰。

机械强度: 封装材料需要具备足够的机械强度和韧性,以保护芯片免受外部冲击和振动。

防潮性: 封装材料应具有低吸湿性,以防止水汽进入封装内部,导致芯片腐蚀或短路。

化学稳定性: 封装材料应能抵抗常见的化学物质侵蚀,确保长期可靠性。

阻燃性: 为了满足安全标准,封装材料通常需要具备一定的阻燃性能。

环保性: 随着环保法规的日益严格,无卤、无铅等环保材料的应用越来越广泛。

封装材料主要包括塑料(环氧树脂)、陶瓷(氧化铝、氮化铝)和金属(铜、铝)。塑料封装成本低、易于批量生产,是主流选择;陶瓷封装具有优异的耐高温、高频性能和气密性,常用于军事、航空航天等高可靠性领域;金属封装则主要用于大功率器件或需要极高气密性的场合。

封装密度

封装密度是指在单位面积内能够集成的功能单元数量。高密度封装意味着在更小的空间内实现更多的功能。这通常通过以下方式实现:

缩小封装尺寸: 如CSP、WLP等。

增加引脚数量: 如BGA、LGA等,将引脚从四周扩展到封装底部。

多芯片封装(Multi-Chip Package, MCP): 在一个封装内集成多个裸芯片,如存储器堆叠。

系统级封装(System-in-Package, SiP): 在一个封装内集成多个不同功能的芯片(如处理器、存储器、射频模块等)以及无源元件,形成一个完整的子系统。

高密度封装是实现电子产品小型化、多功能化的关键。

成本效益

封装成本是电子产品总成本的重要组成部分。不同的封装类型和材料会导致显著的成本差异。例如,塑料封装通常比陶瓷封装成本低得多。大规模生产、自动化程度高、材料成本低的封装类型通常具有更好的成本效益。封装的选择需要在性能、可靠性和成本之间进行权衡。

可靠性和寿命

封装的可靠性是指在规定条件下和规定时间内完成预定功能的能力。封装对芯片的可靠性至关重要。一个可靠的封装能够:

提供长期保护: 抵抗环境因素(潮湿、温度、化学物质)的侵蚀。

承受机械应力: 在运输、组装和使用过程中不因机械冲击或振动而损坏。

有效散热: 确保芯片在安全温度范围内工作,防止热失效。

保持电气连接稳定性: 焊点和键合线在长期使用中不发生疲劳断裂或腐蚀。

封装的寿命通常与芯片的寿命紧密相关,一个高质量的封装能够显著延长整个器件的使用寿命。

电气性能

封装的电气性能包括信号完整性、电源完整性、电磁兼容性(EMC)等。

信号完整性: 封装内部的引线、焊盘和封装材料都会引入寄生电感、寄生电容和电阻,这些寄生参数在高频信号传输时会导致信号失真、反射、串扰和时延。短引线、低介电常数材料、良好的接地设计有助于改善信号完整性。

电源完整性: 封装的电源和地平面设计需要确保为芯片提供稳定的电源,减少电源噪声和压降。

电磁兼容性(EMC): 封装结构和材料的选择也会影响器件的电磁辐射和抗干扰能力。

随着工作频率的不断提高,封装的电气性能变得越来越重要,成为高性能芯片设计中不可忽视的因素。

可制造性

封装的可制造性是指封装工艺的复杂程度、生产效率和良率。易于制造、自动化程度高、良率高的封装类型更受青睐。例如,表面贴装封装相对于直插式封装更适合自动化批量生产。

综合考虑这些特点,工程师在选择PCB元件封装时,需要根据具体的应用需求(如产品尺寸、性能指标、工作环境、成本预算和生产规模)进行权衡和优化。

PCB元件封装的制作步骤

PCB元件封装是一个复杂的多学科交叉制造过程,涉及材料科学、微电子、精密机械和自动化控制等多个领域。以下是主要的制作步骤:

1. 晶圆准备与切割 (Wafer Preparation and Dicing)

晶圆(Wafer): 半导体器件(芯片)是在硅晶圆上通过一系列复杂的微电子工艺(如光刻、掺杂、薄膜沉积、刻蚀等)批量制造出来的。一片晶圆上通常包含成百上千个相同的或不同的裸芯片(Die)。

晶圆减薄(Wafer Backgrinding/Thinning): 为了满足封装对薄型化的要求,特别是对于移动设备和多芯片堆叠应用,晶圆背面需要进行研磨和抛光,使其厚度从几百微米减薄到几十微米甚至更薄。这个过程需要非常精确,以避免晶圆破裂。

划片膜粘贴(Dicing Tape Mounting): 减薄后的晶圆表面贴上一层特殊的划片膜(Dicing Tape)。这种膜具有粘性,用于在切割过程中固定裸芯片,防止其移动或飞溅,并在切割完成后方便芯片的拾取。

晶圆切割(Wafer Dicing): 这是将整片晶圆上的裸芯片分离出来的过程。通常使用金刚石刀片(Saw Dicing)或激光切割(Laser Dicing)技术。

金刚石刀片切割: 晶圆被放置在划片机的工作台上,金刚石刀片以高速旋转,沿着预设的切割道(Scribe Line)将晶圆切割成单个的裸芯片。切割过程中需要喷洒去离子水进行冷却和清洗,以带走切割产生的碎屑和热量。

激光切割: 激光切割是一种非接触式切割方法,通过高能量激光束在切割道上烧蚀或熔化材料,从而分离芯片。激光切割的优点是无机械应力、切割精度高、切缝窄,但设备成本较高。

清洗和干燥: 切割后的裸芯片需要进行彻底清洗,去除切割过程中产生的碎屑和污染物,然后进行干燥,为后续的芯片粘贴做准备。

2. 芯片粘贴 (Die Attach)

目的: 将切割好的单个裸芯片精确地固定到引线框架的芯片座(Die Pad)上或基板的芯片区域。

材料: 通常使用导电或非导电的环氧树脂胶(Epoxy Adhesive)或焊料(Solder Paste)作为芯片粘贴材料。

导电胶: 含有银颗粒等导电填料,用于需要芯片背面接地的场合,同时提供机械固定和热传导。

非导电胶: 仅提供机械固定和热传导,适用于芯片背面不需要接地的场合。

焊料: 对于大功率器件或需要更好导热性的应用,会使用焊料(如Au-Si共晶焊料)进行芯片粘贴,形成冶金连接。

工艺:

点胶/印刷: 首先在引线框架的芯片座或基板的芯片区域上点涂或印刷适量的芯片粘贴材料。

芯片拾取与放置(Pick and Place): 使用高精度的自动化设备(Die Bonder),通过真空吸嘴或机械夹具拾取单个裸芯片,并将其精确地放置在已涂覆粘贴材料的芯片座上。放置的精度对于后续的引线键合或倒装芯片连接至关重要。

固化/回流焊: 放置芯片后,将整个组件送入烘箱进行加热固化(对于环氧树脂胶)或回流焊(对于焊料),使粘贴材料完全固化或熔融再凝固,从而将芯片牢固地固定在位。

3. 引线键合 (Wire Bonding) / 倒装芯片连接 (Flip-Chip Interconnection)

这是实现芯片与外部电气连接的关键步骤。

引线键合(Wire Bonding):

球形键合(Ball Bonding): 主要用于金线和铜线。键合头(Capillary)将线材的末端熔化成一个小球,然后将球压在芯片焊盘上,通过热压和超声波形成第一焊点(球焊点)。接着,键合头移动到引线框架的内引脚上,形成第二焊点(楔形焊点),然后切断线材。

楔形键合(Wedge Bonding): 主要用于铝线和铜线。键合头直接将线材压在焊盘上,形成楔形焊点。这种方法通常用于射频器件或功率器件,因为铝线较粗,承载电流能力强。

原理: 使用极细的金属线(通常为金线、铜线或铝线),通过热、压力和超声波能量,将芯片上的焊盘与引线框架或基板上的内引脚连接起来。

设备: 专业的引线键合机(Wire Bonder)。

类型:

质量控制: 键合的质量(如焊点强度、线弧形状、线材损伤等)对器件的可靠性至关重要,需要严格控制键合参数。

倒装芯片连接(Flip-Chip Interconnection):

原理: 芯片表面预先制作有焊锡凸点(Solder Bumps)。在芯片粘贴后,将芯片倒扣在基板上,使芯片上的凸点与基板上的焊盘对准。

回流焊: 将组件送入回流焊炉,焊锡凸点在高温下熔化,与基板焊盘形成冶金连接。冷却后,焊锡凝固,将芯片牢固地连接到基板上。

底部填充(Underfill): 在回流焊之后,通常会在芯片与基板之间的空隙中填充一种环氧树脂材料(Underfill Material)。这种材料固化后,可以有效分散芯片与基板之间因热膨胀系数不匹配而产生的应力,提高连接的可靠性和抗跌落性能。

优点: 连接路径短,寄生参数小,散热效率高,I/O密度高。

4. 塑封/密封 (Molding/Encapsulation)

目的: 使用封装材料将芯片、键合线和部分引线框架或基板完全包覆起来,提供机械保护、防潮、防腐蚀和绝缘。

材料: 最常用的是环氧树脂模塑料(Epoxy Molding Compound, EMC),它是一种热固性聚合物,通常为颗粒状。

工艺:

滴胶封装(Potting/Glob Top): 对于一些简单的分立器件或模块,可以直接在芯片表面滴涂液态环氧树脂或硅胶,然后固化。

陶瓷封装(Ceramic Package): 使用陶瓷材料(如氧化铝)通过烧结工艺形成封装体,然后将芯片密封在其中,通常采用玻璃或金属盖板进行气密性封装。

金属封装(Metal Can Package): 使用金属外壳(如TO封装),通过焊接或压封方式将芯片密封在其中,常用于功率器件或晶体管。

模压成型(Transfer Molding): 这是最常见的塑封方法。将引线框架或基板(已完成芯片粘贴和键合)放入预热的模具腔中。EMC在加热筒中被加热软化,然后通过高压柱塞注入模具腔,在高温高压下充满整个腔体,将内部结构完全包覆。

固化: EMC在模具中保持一段时间,在高温下发生交联反应而固化成型。

脱模: 固化完成后,模具打开,取出塑封好的半成品。

其他封装方式:

5. 引脚成型/球栅阵列制作 (Lead Forming/BGA Ball Attach)

引脚成型(Lead Forming): 针对引线框架类封装(如SOP、QFP、DIP)。塑封后的封装体通常引脚是直的。需要通过冲压或弯曲设备,将引脚弯曲成特定的形状,如鸥翼形(Gull-Wing,用于SOP、QFP)、J形(J-Lead,用于PLCC)或直插形(用于DIP),以便于后续的表面贴装或直插安装。

切筋和分离(Deflashing and Singulation): 对于塑封后的引线框架,还需要去除多余的塑封溢料(Flash),并切断引线框架之间的连接筋(Tie Bar),将单个封装体从连体结构中分离出来。

球栅阵列制作(BGA Ball Attach): 针对BGA封装。在塑封好的BGA基板底部焊盘上,通过锡膏印刷或焊球植球机,将预制好的焊锡球精确地放置在每个焊盘上。然后通过回流焊工艺,使焊球熔化并与焊盘形成可靠的连接。焊球的均匀性和共面性对BGA的焊接质量至关重要。

晶圆级封装(WLP)中的重布线和焊球制作: 在WLP中,这些步骤是在晶圆上完成的。通过在芯片表面沉积绝缘层和金属层,形成重布线层(RDL),将芯片内部的I/O焊盘扩展到更大的区域,然后在重布线层的末端制作焊锡球。

6. 电镀 (Plating)

目的: 在引脚或焊球表面形成一层金属镀层,以提高可焊性、耐腐蚀性、导电性和外观。

常见镀层材料: 锡(Sn)、镍(Ni)、金(Au)、钯(Pd)等。

工艺:

清洗: 镀前需要对引脚表面进行彻底清洗,去除油污、氧化层等污染物。

活化: 对表面进行化学处理,使其更易于电镀。

电镀: 将封装体浸入含有金属离子的电解液中,通过外加电流使金属离子在引脚表面还原沉积,形成均匀的镀层。

清洗和干燥: 镀后清洗并干燥。

无铅化: 随着环保要求,目前主流的电镀材料是无铅锡(如纯锡或锡铜合金),以替代传统的铅锡合金。

7. 打标 (Marking)

目的: 在封装体表面印刷或激光刻蚀产品型号、制造商标识、生产日期代码、批次号、引脚1标识等信息,便于识别、追溯和使用。

方法:

油墨印刷(Ink Marking): 使用专用油墨通过丝网印刷或移印技术将信息印刷到封装体表面。油墨需要耐磨、耐化学腐蚀。

激光打标(Laser Marking): 使用激光束在封装体表面刻蚀信息。激光打标具有精度高、速度快、永久性好、不易磨损等优点,是目前主流的打标方式。

8. 测试与分选 (Testing and Sorting)

目的: 对封装好的元件进行电气性能测试,确保其功能符合设计规范,并根据测试结果进行分级或筛选。

测试内容: 包括直流参数测试(如电流、电压、电阻)、交流参数测试(如频率、时延、上升/下降时间)、功能测试、可靠性测试(如高温存储、温度循环、湿热试验)等。

设备: 自动化测试设备(ATE, Automatic Test Equipment)。封装好的元件通过机械手或吸嘴被送入测试座(Test Socket),测试设备对每个引脚施加信号并测量响应。

分选(Sorting): 根据测试结果,将合格品、不合格品、不同性能等级的产品(如不同速度等级的处理器)进行自动分选,放入不同的托盘或料带中。

9. 包装 (Packaging)

目的: 将测试合格的元件进行最终包装,以便于运输、存储和后续的PCB组装。

包装形式:

卷带(Tape and Reel): 表面贴装元件最常用的包装形式。元件被固定在带有口袋的塑料带中,然后卷绕在卷盘上。这种形式便于自动化贴片机取用。

托盘(Tray): 元件被放置在具有特定排列的塑料托盘中,适用于尺寸较大或对静电敏感的元件。

管状(Tube/Stick): 直插式元件或某些小型表面贴装元件可以装在塑料管中。

散装(Bulk): 少量或不规则形状的元件可能采用散装方式。

防潮和防静电: 包装材料通常具有防潮和防静电功能,以保护元件免受静电放电(ESD)损伤和潮湿影响。通常会在包装内放置干燥剂和湿度指示卡。

以上是PCB元件封装的主要制作步骤。每个步骤都需要高度的自动化、精密的控制和严格的质量管理,以确保最终产品的性能和可靠性。

常见PCB元件封装类型及其引脚功能

PCB元件封装类型繁多,每种类型都有其特定的特点、应用和引脚功能。以下将详细介绍一些最常见和重要的封装类型。

直插式封装 (Through-Hole Packages, THT)

直插式封装是最早期的封装形式,元件的引脚穿过PCB上的孔,然后在PCB背面进行焊接。

DIP (Dual In-line Package)

介绍: DIP,即双列直插式封装,是集成电路最早期的主流封装形式之一。其特点是封装体两侧各有一排引脚,引脚垂直向下,呈直线排列。引脚间距通常为2.54mm(100mil),便于在面包板或通用PCB上进行手工焊接和调试。DIP封装的芯片通常尺寸较大,引脚数量相对较少,一般从8引脚到64引脚不等。

特点:

易于手工焊接和更换: 引脚间距大,便于操作。

可靠性高: 引脚穿过PCB,机械连接强度好。

便于测试: 可直接插入测试座进行测试。

体积较大: 占用PCB面积较多,不适合小型化产品。

自动化生产效率低: 需要插装和波峰焊,效率不如表面贴装。

引脚功能: DIP封装的引脚功能通常根据具体的芯片型号来定义。例如,对于一个8引脚的运算放大器(如LM358),其引脚功能可能包括:

VCC:正电源输入

GND:地

OUT:信号输出

IN+:非反相输入

IN-:反相输入

(其他引脚根据芯片内部功能定义)

引脚编号通常从封装体左上角的凹槽或圆点标记处逆时针方向开始计数。

应用:

早期电子产品: 广泛应用于计算机、电视、收音机等。

教学和实验: 因其易于操作,至今仍常用于电子爱好者的DIY项目、教学实验板和原型开发。

少量生产或特殊用途: 在一些对体积不敏感、需要频繁插拔或手工调试的场合仍有应用。

能替代哪些常见型号:

DIP-8的运算放大器(LM358)可以被SOIC-8封装的LM358替代。

DIP-14的逻辑门芯片(74HC00)可以被SOIC-14或TSSOP-14封装的同类芯片替代。

DIP-28的微控制器(ATmega328P)可以被TQFP-32或QFN-32封装的ATmega328P替代。

DIP封装的许多功能都可以被对应的表面贴装封装(如SOP、SOIC)所替代,例如:

替代通常是为了实现小型化、自动化生产和降低成本。

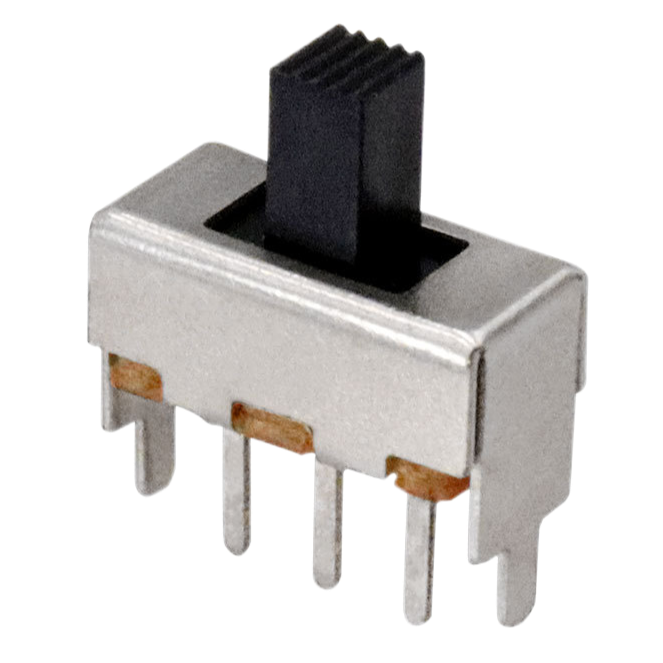

SIP (Single In-line Package)

介绍: SIP,即单列直插式封装,顾名思义,其引脚只有一排,呈直线排列。这种封装通常用于电阻网络、小容量存储器模块或一些特殊功能的混合集成电路。引脚间距通常也是2.54mm。

特点:

节省宽度空间: 相对于DIP,SIP在宽度方向上更窄。

易于手工焊接。

功能集成: 常用于集成多个分立元件(如电阻阵列)或简单的功能模块。

引脚功能: 根据内部集成的元件或模块而定。例如,一个SIP封装的电阻网络,其引脚可能对应多个独立的电阻或共用一个公共端点的电阻阵列。

应用:

电阻网络: 最常见的应用,用于减少PCB布线和元件数量。

小容量存储器模块: 早期计算机中曾用于RAM模块。

混合集成电路: 将分立元件和IC集成在一个封装中。

能替代哪些常见型号:

SIP封装的电阻网络可以被表面贴装的电阻阵列(Resistor Array)或多个独立的贴片电阻替代。

一些SIP模块的功能可以被SOP、QFN等更小型的集成电路封装替代。

表面贴装式封装 (Surface Mount Packages, SMT)

表面贴装封装是现代电子产品的主流封装形式,元件直接焊接在PCB表面,无需穿孔。这大大提高了组装密度和自动化生产效率。

SOP (Small Outline Package) / SOIC (Small Outline Integrated Circuit)

介绍: SOP(小外形封装)和SOIC(小外形集成电路)是表面贴装中最常见和最基础的封装类型之一。它们具有鸥翼形(Gull-Wing)引脚,引脚从封装体两侧向外弯曲,呈“L”形,便于焊接在PCB表面的焊盘上。引脚间距通常为1.27mm(50mil),比DIP小一半。SOIC是SOP的一种特定尺寸标准,通常指JEDEC标准定义的SOP。

特点:

小型化: 相对于DIP,体积显著减小。

适合自动化贴片: 鸥翼形引脚便于机器视觉定位和回流焊。

引脚数量适中: 通常从8引脚到28引脚,适用于各种中小型集成电路。

成本效益好: 广泛应用,生产成本较低。

引脚功能: 与DIP类似,引脚功能根据具体芯片型号定义,编号规则通常是从封装体左上角标记处逆时针方向开始。

应用:

通用集成电路: 广泛应用于运算放大器、逻辑门、微控制器、存储器、电源管理芯片等。

消费电子: 手机、平板电脑、电视、DVD播放器等。

工业控制: 传感器接口、电机驱动等。

能替代哪些常见型号:

SOP/SOIC封装可以替代许多DIP封装的芯片,实现产品的小型化和自动化生产。

对于引脚数量更多或对尺寸要求更高的应用,SOP/SOIC可能会被SSOP、TSSOP、QFN等更小或更紧凑的封装替代。

SSOP (Shrink Small Outline Package)

介绍: SSOP,即缩小型小外形封装,是SOP的进一步小型化版本。其特点是引脚间距更小,通常为0.65mm或0.635mm(25mil),封装体宽度也相应缩小。这使得SSOP能够在更小的面积内集成相同数量的引脚,或在相同面积内集成更多引脚。

特点:

更小型化: 比SOP/SOIC更小,节省PCB空间。

引脚间距小: 对PCB制造和焊接精度要求更高。

适合高密度集成。

引脚功能: 与SOP类似,由芯片功能决定。

应用:

便携式电子产品: 手机、数码相机、MP3播放器等,对尺寸有严格要求的场合。

消费电子、通信设备。

能替代哪些常见型号:

SSOP可以替代SOP/SOIC封装,实现更高密度的集成。

对于引脚数量更多或对厚度有要求的应用,可能会被TSSOP、QFN替代。

TSSOP (Thin Shrink Small Outline Package)

介绍: TSSOP,即薄型缩小型小外形封装,是SSOP的薄型化版本。它不仅引脚间距小(通常为0.65mm或0.5mm),而且封装体厚度显著减小,通常在1.1mm以下。这使得TSSOP非常适合对厚度有严格限制的便携式设备。

特点:

超薄型: 显著节省垂直空间。

小型化: 兼具SSOP的尺寸优势。

适合高密度、超薄型产品。

引脚功能: 与SOP/SSOP类似,由芯片功能决定。

应用:

极致薄型产品: 智能手机、平板电脑、超薄笔记本电脑、固态硬盘等。

存储器、微控制器、接口芯片。

能替代哪些常见型号:

TSSOP可以替代SOP、SOIC、SSOP等封装,特别是在对厚度有严格要求的场合。

对于需要更高I/O密度且厚度不再是主要限制的场合,可能会转向QFN、BGA等。

QFP (Quad Flat Package)

介绍: QFP,即四方扁平封装,其引脚从封装体的四个侧面引出,呈鸥翼形。QFP是引脚数量较多(通常从32引脚到200多引脚)的集成电路常用的封装形式。引脚间距从1.0mm、0.8mm、0.65mm到0.5mm,甚至更小的0.4mm(Fine Pitch QFP)。

特点:

引脚数量多: 适合复杂功能芯片。

尺寸相对紧凑: 相对于相同引脚数量的DIP,QFP占用面积小得多。

适合自动化贴片和回流焊。

引脚易弯曲: 细密的引脚在运输和操作过程中容易受损。

引脚功能: 根据芯片型号定义,通常有电源、地、时钟、数据、地址、控制等多种类型引脚。引脚编号通常从封装体左上角的凹槽或圆点标记处逆时针方向开始。

应用:

微控制器(MCU)、微处理器(MPU): 许多中低端MCU和MPU采用QFP封装。

数字信号处理器(DSP)、FPGA、ASIC。

各种控制芯片、接口芯片: 如USB控制器、以太网控制器等。

消费电子、通信设备、工业控制、汽车电子。

能替代哪些常见型号:

QFP可以替代引脚数量较多的DIP封装。

对于需要更高I/O密度或更好散热性能的场合,QFP可能会被BGA、LGA、QFN等封装替代。

**TQFP(Thin Quad Flat Package)**是QFP的薄型版本,具有相同的引脚排列,但封装体更薄,适用于对厚度有要求的应用。

QFN (Quad Flat No-leads Package)

介绍: QFN,即四方扁平无引脚封装,是一种底部带有裸露焊盘的表面贴装封装。其特点是没有传统的鸥翼形引脚,而是通过封装体底部的焊盘与PCB连接。封装底部通常有一个大的中央散热焊盘(Thermal Pad),用于增强散热。QFN封装的尺寸非常小,通常与芯片尺寸接近,且厚度很薄。

特点:

超小型化: 尺寸非常小,占用PCB面积极小。

超薄型: 封装厚度很薄。

优异的散热性能: 底部大面积散热焊盘直接连接到PCB地平面,有效散发热量。

优异的电气性能: 无引脚,寄生电感和电容极小,适合高频应用。

成本效益好: 生产工艺相对简单,成本较低。

焊接挑战: 底部焊盘的焊接质量难以目视检查,需要X射线检测。

引脚功能: QFN的“引脚”实际上是封装体四周和底部的金属焊盘。功能同样由芯片决定,包括电源、地、信号输入/输出等。中央散热焊盘通常连接到地,并作为主要散热路径。

应用:

便携式和小型化产品: 智能手机、平板电脑、可穿戴设备、物联网设备。

射频(RF)芯片、电源管理芯片、传感器、微控制器。

对尺寸、厚度、散热和电气性能有严格要求的应用。

能替代哪些常见型号:

QFN可以替代SOP、SSOP、TSSOP、QFP等封装,在尺寸、厚度、散热和电气性能方面具有显著优势。

对于需要更高I/O数量的应用,可能会转向BGA。

BGA (Ball Grid Array)

介绍: BGA,即球栅阵列封装,是一种将引脚从封装体底部以矩阵形式排列的焊锡球作为I/O连接的封装形式。BGA没有传统的引脚,而是通过底部密集的焊球与PCB连接。这使得BGA能够实现极高的I/O密度,同时保持相对较小的封装尺寸。

特点:

极高的I/O密度: 引脚数量可以从几十个到上千个,适合复杂的大规模集成电路。

优异的电气性能: 焊球连接路径短,寄生电感和电容小,适合高频高速信号传输。

优异的散热性能: 焊球阵列提供了良好的热传导路径。

焊接自对准效应: 回流焊时,焊锡球的表面张力有助于芯片与PCB焊盘的自动对准。

焊接质量难以目视检查: 底部焊球的焊接情况需要X射线检测。

返修难度大: BGA的返修需要专业的设备和技术。

引脚功能: BGA的焊球功能由芯片设计决定,通常包括大量的电源、地、高速数据、地址、控制信号等。焊球通常通过封装内部的多层基板连接到芯片焊盘。

应用:

高性能处理器: CPU、GPU、FPGA、ASIC等。

大容量存储器: DRAM、NAND Flash。

服务器、路由器、网络交换机、高端PC、游戏机、智能手机、平板电脑等。

所有对性能、集成度有极高要求的应用。

能替代哪些常见型号:

BGA可以替代引脚数量非常多的QFP封装,在尺寸和性能方面有巨大优势。

对于某些需要更高集成度或更小尺寸的场合,可能会出现CSP、WLP等更先进的封装形式。

LGA (Land Grid Array)

介绍: LGA,即焊盘栅格阵列封装,与BGA类似,也是一种底部阵列式封装。但与BGA不同的是,LGA封装底部没有焊锡球,而是直接暴露出一系列金属焊盘(Land)。LGA通过与PCB上的弹性插座(Socket)或直接焊接在PCB上的焊盘进行连接。

特点:

高I/O密度: 与BGA相当。

优异的电气和散热性能: 类似BGA。

可插拔性: 配合插座使用时,便于更换和升级(如PC主板上的CPU)。

无焊球缺陷: 避免了BGA焊球的共面性问题。

直接焊接时,焊接质量检查和返修挑战与BGA类似。

引脚功能: 底部焊盘的功能由芯片设计决定。

应用:

高性能处理器: 许多PC和服务器的CPU采用LGA封装,以便于用户升级。

某些FPGA和ASIC。

需要可插拔性或对焊球可靠性有特殊要求的应用。

能替代哪些常见型号:

LGA在高性能处理器领域与BGA形成竞争,两者在不同应用场景各有优势。

CSP (Chip Scale Package)

介绍: CSP,即芯片级封装,是指封装尺寸与芯片尺寸非常接近(通常封装面积不大于芯片面积的1.2倍)的封装。CSP可以是BGA类型(如WLCSP),也可以是引线框架类型。其核心理念是最大限度地缩小封装体积,实现与裸芯片相当的尺寸。

特点:

极致小型化: 封装尺寸与芯片尺寸几乎相同,是目前最小的封装形式之一。

超薄型: 厚度极薄。

优异的电气性能: 连接路径最短,寄生参数最小,适合高频高速应用。

优异的散热性能: 热量直接从芯片传递到PCB。

成本效益高: 特别是晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP),直接在晶圆上完成封装,批量生产成本低。

焊接挑战: 焊球间距小,对PCB制造和组装精度要求极高,焊点可靠性可能受热应力影响。

引脚功能: 通常是底部焊球阵列,功能由芯片决定。

应用:

智能手机、平板电脑、可穿戴设备、物联网设备等极致小型化产品。

存储器(如eMMC、LPDDR)、电源管理芯片、传感器、射频模块。

任何对尺寸、厚度、性能和成本有严格要求的应用。

能替代哪些常见型号:

CSP可以替代BGA、QFN等封装,实现更小的尺寸和更高的集成度。它是目前移动设备中广泛采用的封装形式。

DFN (Dual Flat No-leads)

介绍: DFN,即双边扁平无引脚封装,是QFN的简化版本,只有封装体的两个侧面有焊盘,底部通常也有一个中央散热焊盘。它类似于QFN,但引脚数量相对较少,通常用于小型分立器件或简单的集成电路。

特点:

小型化和超薄型: 类似QFN。

优异的散热性能: 底部散热焊盘。

优异的电气性能。

成本效益好。

焊接检查挑战: 底部焊盘焊接难以目视。

引脚功能: 封装体两侧和底部的金属焊盘。

应用:

分立器件: 功率MOSFET、二极管、稳压器等。

小型电源管理芯片、传感器。

对尺寸和散热有要求的消费电子产品。

能替代哪些常见型号:

DFN可以替代SOT、SOD等小型分立器件封装,以及一些小型SOP封装。

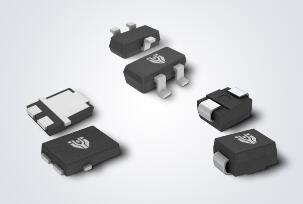

SOD (Small Outline Diode) / SOT (Small Outline Transistor)

介绍: SOD(小外形二极管)和SOT(小外形晶体管)是用于分立二极管和晶体管的表面贴装封装。它们通常只有2到3个引脚(如SOT-23、SOT-323、SOD-123等),体积非常小。

特点:

极小型化: 最小的表面贴装封装之一。

成本极低: 大批量生产。

易于自动化贴片。

引脚功能:

二极管: 阳极(Anode)、阴极(Cathode)。

晶体管: 基极(Base)、集电极(Collector)、发射极(Emitter)或栅极(Gate)、源极(Source)、漏极(Drain)。

应用:

几乎所有电子产品: 作为分立元件,广泛应用于电源、信号处理、开关电路等。

消费电子、汽车电子、工业控制等。

能替代哪些常见型号:

SOD/SOT封装是分立器件的主流,通常不会被其他IC封装替代,但不同尺寸的SOD/SOT之间可以相互替代(如SOT-23替代SOT-323以进一步小型化)。

Chip Resistors/Capacitors (0402, 0603, 0805, 1206 etc.)

介绍: 贴片电阻和贴片电容是无源元件中最常见的表面贴装类型。它们没有传统的引脚,而是通过两端的金属化焊盘直接焊接在PCB上。型号名称(如0402、0603)通常表示封装的尺寸代码,例如0402表示长度0.04英寸,宽度0.02英寸。

特点:

极小型化: 尺寸非常小,占用PCB空间极少。

无引脚: 简化了封装结构。

成本极低: 大批量生产,成本非常低。

易于自动化贴片: 适合高速贴片。

高频特性好: 寄生参数小。

引脚功能: 它们是无极性或有极性的两端元件。

电阻: 两端用于连接电路,无特定极性。

无极性电容: 两端用于连接电路,无特定极性。

有极性电容(如钽电容、电解电容): 有正负极之分,需按极性连接。

应用:

所有电子产品: 作为电路中的基本无源元件,广泛应用于电源滤波、信号耦合、分压、限流等。

消费电子、汽车电子、工业控制、通信设备等。

能替代哪些常见型号:

不同尺寸的贴片电阻/电容可以相互替代,以适应不同的PCB空间和功率要求(例如,在空间允许的情况下,用0603替代0402以提高功率容量或降低成本)。

在一些特殊场合,可能需要使用直插式电阻/电容(如大功率电阻、高压电容),但大多数情况下,贴片元件是首选。

每种封装类型都有其独特的优势和局限性,工程师在设计产品时需要根据芯片的功能、性能要求、产品尺寸、成本预算和生产工艺等因素综合考虑,选择最合适的封装。

PCB元件封装在产品中的应用

PCB元件封装是电子产品制造的核心环节,几乎所有现代电子产品都离不开各种形式的元件封装。以下是封装在不同产品领域中的具体应用:

消费电子 (Consumer Electronics)

消费电子产品是封装技术发展的主要驱动力之一,其特点是对小型化、轻薄化、高性能和低成本的极致追求。

智能手机和平板电脑: 这些设备是高密度封装技术的集大成者。

处理器(AP/CPU): 通常采用BGA或LGA封装,集成度极高,提供强大的运算能力。

存储器(RAM/Flash): 广泛使用CSP(如eMMC、LPDDR)和BGA封装,实现大容量、高速率的数据存储和访问,并且常以多芯片堆叠(MCP)的形式集成。

电源管理芯片(PMIC): 多采用QFN或小型BGA封装,高效管理电池电量和各模块供电。

射频(RF)模块、Wi-Fi/蓝牙芯片: 常用QFN、CSP封装,以实现小尺寸和优异的射频性能。

传感器(加速度计、陀螺仪、指纹识别): 普遍采用LGA、QFN或定制的CSP封装,体积小巧,易于集成。

分立元件(电阻、电容、二极管、三极管): 采用0201、0402、0603等极小型化的贴片封装,遍布整个电路板。

智能穿戴设备(智能手表、手环): 对尺寸和功耗要求更严苛,大量使用WLCSP、SiP(系统级封装)等超小型封装技术,将多个芯片和无源元件集成在一个微型封装中。

智能电视、机顶盒: 处理器、存储器、音视频解码芯片等通常采用BGA、QFP封装。

数码相机、游戏机: 图像处理器、存储器、主控芯片等采用BGA、QFP封装。

无线耳机、蓝牙音箱: 蓝牙芯片、音频解码芯片、电源管理芯片等采用QFN、CSP等小型封装。

汽车电子 (Automotive Electronics)

汽车电子对封装的可靠性、耐温性、抗振动性有极高的要求,因为它们必须在极端温度、振动和湿度环境下长期稳定工作。

发动机控制单元(ECU): 微控制器、存储器、电源管理芯片等通常采用QFP、TQFP、BGA封装,这些封装具有良好的可靠性和散热性能。

车载信息娱乐系统: 处理器、显示驱动芯片、音频处理芯片等采用BGA、QFP封装。

安全系统(ABS、ESP、安全气囊): 传感器、微控制器等采用高可靠性的QFN、SOP或定制封装。

LED照明: 功率LED驱动芯片和LED本身采用DFN、SOT、QFN或专用散热封装。

ADAS(高级驾驶辅助系统): 雷达、摄像头、激光雷达等模块中的高性能处理器和传感器大量采用BGA、LGA、CSP等先进封装,以满足高数据处理量和实时性要求。

电源管理模块: 功率MOSFET、稳压器等采用TO-252(DPAK)、TO-263(D2PAK)、DFN等具有良好散热能力的封装。

工业控制 (Industrial Control)

工业控制设备通常要求高可靠性、长寿命、抗干扰能力强,且工作环境可能较为恶劣。

PLC(可编程逻辑控制器): 微控制器、I/O接口芯片、通信芯片等采用QFP、BGA、SOP封装。

变频器、伺服驱动器: 功率模块(IGBT、MOSFET)、驱动芯片、DSP等采用TO-247、TO-220、DFN等大功率封装以及QFP、BGA等控制芯片封装。

传感器和执行器: 各种SOP、QFN、DFN封装的信号调理芯片和微控制器。

机器人: 运动控制器、视觉处理单元等通常采用高性能的BGA封装。

人机界面(HMI): 处理器、显示驱动芯片等采用QFP、BGA封装。

医疗设备 (Medical Devices)

医疗设备对可靠性、精度和安全性有极高要求,同时对小型化、低功耗也日益重视。

植入式医疗设备(心脏起搏器、助听器): 对封装尺寸、生物相容性和可靠性有极致要求,常采用CSP、WLCSP、SiP等超小型、高可靠性封装,并可能使用陶瓷或金属气密封装。

诊断设备(超声、MRI): 高性能处理器、图像处理芯片、模拟前端(AFE)等采用BGA、QFP封装。

便携式监测设备(血糖仪、血压计): 微控制器、传感器接口芯片、电源管理芯片等采用QFN、SOP等小型封装。

手术机器人: 类似工业机器人,高性能处理器采用BGA封装。

通信设备 (Communication Equipment)

通信设备对高频性能、高速数据传输和高集成度有严格要求。

基站、路由器、交换机: 高速网络处理器、FPGA、ASIC、存储器等核心芯片大量采用BGA、LGA封装,以支持高带宽和高端口密度。

光模块: 激光驱动器、TIA(跨阻放大器)、CDR(时钟数据恢复)芯片等采用QFN、CSP或定制的射频封装,以满足高速光电转换和信号完整性要求。

光纤通信设备: 高速ADC/DAC、DSP等采用BGA封装。

无线通信模块(Wi-Fi、蓝牙、蜂窝): 射频收发器、基带处理器等采用QFN、CSP、SiP封装,以实现小型化和高性能。

航空航天 (Aerospace)

航空航天领域对元件的可靠性、抗辐射性、耐极端温度和振动性有最 高级别的要求。

卫星、航天器、飞机: 处理器、存储器、FPGA、电源管理芯片等通常采用陶瓷封装(Ceramic QFP、Ceramic BGA)或金属气密封装,以提供卓越的可靠性、耐极端环境能力和抗辐射性能。

高可靠性分立元件: 采用TO封装或特殊密封封装。

定制封装: 对于一些特殊的航空航天应用,可能会开发定制的封装解决方案。

总而言之,PCB元件封装是电子产品功能实现和性能优化的基石。不同类型的产品,根据其对尺寸、性能、成本、可靠性和工作环境的特定要求,会选择最合适的封装技术和类型。封装技术的不断进步,也直接推动了各行各业电子产品的创新和发展。

封装技术的发展趋势与未来展望

随着电子产品向着更高性能、更低功耗、更小尺寸、更多功能和更低成本的方向不断发展,PCB元件封装技术也在持续演进,呈现出以下几个主要趋势和未来展望:

1. 高密度集成 (High-Density Integration)

高密度集成是封装技术永恒的追求。这意味着在更小的封装体积内集成更多的功能和更复杂的电路。

更小的封装尺寸: 芯片级封装(CSP)和晶圆级封装(WLP)将继续普及,并向更小的焊球间距和更薄的厚度发展,以满足移动设备和物联网(IoT)设备对极致小型化的需求。

更高的I/O密度: BGA和LGA封装的焊球/焊盘数量将持续增加,焊球/焊盘间距将进一步缩小,以适应更复杂的处理器和存储器。

多芯片封装(MCP)和系统级封装(SiP): 将多个不同功能的裸芯片(如处理器、存储器、射频模块、传感器等)以及无源元件集成在一个封装内,形成一个完整的子系统。SiP是实现高密度、多功能集成的有效途径,可以显著缩短产品开发周期和降低系统成本。

异构集成(Heterogeneous Integration): 将不同工艺、不同材料(如硅基逻辑芯片、III-V族化合物射频芯片、MEMS传感器、光电器件等)的裸芯片集成在一个封装中,以实现更优的系统性能和功能。这比传统的单片集成更灵活,能更好地利用各种技术的优势。

2. 小型化与超薄化 (Miniaturization and Ultra-Thinness)

便携式和可穿戴设备对封装的尺寸和厚度提出了越来越严苛的要求。

超薄封装: 封装厚度将继续减小,例如从TSSOP到QFN、CSP,再到更薄的晶圆级封装。这需要更薄的晶圆减薄技术、更薄的封装基板和更薄的封装材料。

无引脚封装的普及: QFN、DFN等无引脚封装因其小尺寸、薄厚度和优异的散热性能,将在更多应用中替代传统带引脚的封装。

嵌入式封装(Embedded Packaging): 将芯片直接嵌入到PCB基板或封装基板内部,进一步减小封装体积和互连长度,提高性能。

3. 3D封装 (3D Packaging)

3D封装是实现超高密度集成的终极目标,通过垂直堆叠多个裸芯片或封装来实现。

堆叠芯片(Die Stacking): 将多个裸芯片(如DRAM)直接堆叠在一起,通过引线键合或硅通孔(Through-Silicon Via, TSV)进行互连。

硅通孔(TSV)技术: TSV是3D集成中的核心技术,它通过在硅芯片内部垂直打孔并填充导电材料,实现芯片之间的垂直互连。TSV可以显著缩短互连长度,降低功耗,提高带宽,是未来高性能计算和存储的关键技术。

2.5D封装: 介于2D和3D之间的一种封装形式,通常通过硅中介层(Silicon Interposer)将多个裸芯片水平放置在中介层上,然后中介层通过TSV与封装基板连接。这可以实现高带宽、低功耗的芯片间通信。

真正的3D IC: 将多个功能层直接在晶圆上垂直集成,形成一个真正的三维集成电路。这仍处于研发阶段,是未来的终极目标。

4. 先进散热技术 (Advanced Thermal Management)

随着芯片功耗密度的不断增加,散热成为封装面临的巨大挑战。

低热阻材料: 开发更高导热系数的封装材料、芯片粘贴材料和底部填充材料。

集成散热结构: 在封装内部集成微型散热片、热管或均热板。

液体冷却: 对于超高功率芯片,未来可能会出现封装级甚至芯片级的微流道液体冷却解决方案。

背面散热: 利用芯片背面直接接触散热器或散热片,提高散热效率。

5. 环保与可持续性 (Environmental Friendliness and Sustainability)

全球对电子产品环保性的要求越来越高,封装行业也在积极响应。

无铅化: 持续推动无铅焊料和无铅电镀材料的应用。

无卤化: 逐步淘汰含卤素的封装材料。

可回收性: 开发更易于回收和再利用的封装材料。

低碳制造: 优化封装工艺,减少能源消耗和废弃物产生。

6. 电气性能优化 (Electrical Performance Optimization)

随着工作频率的提高和信号速度的加快,封装的电气性能(信号完整性、电源完整性、电磁兼容性)变得越来越关键。

更短的互连路径: 通过倒装芯片、TSV、WLP等技术缩短信号传输路径,降低寄生参数。

低介电常数材料: 开发更低介电常数和介电损耗的封装材料和基板材料,减少信号传输损耗。

集成无源元件(IPD): 在封装基板内部集成电阻、电容、电感等无源元件,减少外部元件数量,提高性能。

更优的电源/地平面设计: 确保电源和地网络的稳定性,降低噪声。

7. 成本效益与可制造性 (Cost-Effectiveness and Manufacturability)

尽管技术不断进步,但成本和可制造性始终是推动封装技术普及的关键因素。

自动化和智能化: 进一步提高封装生产线的自动化和智能化水平,降低人工成本,提高生产效率和良率。

标准化: 推动新的封装标准,促进产业链的协同发展。

材料创新: 开发性能更优、成本更低的封装材料。

未来,PCB元件封装将不再仅仅是芯片的“外壳”,而是与芯片设计、系统设计深度融合的“系统集成平台”。它将继续在推动电子产品创新、实现万物互联和智能世界的过程中发挥核心作用。

责任编辑:David

【免责声明】

1、本文内容、数据、图表等来源于网络引用或其他公开资料,版权归属原作者、原发表出处。若版权所有方对本文的引用持有异议,请联系拍明芯城(marketing@iczoom.com),本方将及时处理。

2、本文的引用仅供读者交流学习使用,不涉及商业目的。

3、本文内容仅代表作者观点,拍明芯城不对内容的准确性、可靠性或完整性提供明示或暗示的保证。读者阅读本文后做出的决定或行为,是基于自主意愿和独立判断做出的,请读者明确相关结果。

4、如需转载本方拥有版权的文章,请联系拍明芯城(marketing@iczoom.com)注明“转载原因”。未经允许私自转载拍明芯城将保留追究其法律责任的权利。

拍明芯城拥有对此声明的最终解释权。

产品分类

产品分类

2012- 2022 拍明芯城ICZOOM.com 版权所有 客服热线:400-693-8369 (9:00-18:00)

2012- 2022 拍明芯城ICZOOM.com 版权所有 客服热线:400-693-8369 (9:00-18:00)