可穿戴产品的设计挑战及解决方案

3

3

拍明芯城

拍明芯城

可穿戴产品设计的挑战与解决方案

可穿戴产品作为智能硬件领域的重要分支,集成了传感、通信、显示、计算与电源等多种模块,需要在极其有限的空间、严格的功耗预算与复杂的佩戴环境下完成丰富的功能。要实现舒适、可靠、耐用的佩戴体验,工程师在硬件选型、结构设计、系统功耗控制、散热管理、无线通信以及材料工艺方面面临诸多挑战。本文从关键设计挑战入手,结合典型的优选元器件型号,分析各器件在系统中的功能与作用,并阐述为何在可穿戴场景下选择这些元器件,进而提出针对每个挑战的解决方案。

一、功耗管理挑战及解决方案

可穿戴设备通常内置小型锂电池,例如锂离子聚合物电池,容量多在100到300毫安时(mAh)之间,体积受限但又要维持多天甚至数周的待机与使用续航,因此系统整体功耗要做到极致优化。功耗管理的关键在于选用低功耗微控制器、低静态电流电源管理芯片、并对传感器、显示及无线模块等进行动态电源域切换与深度睡眠策略。主控芯片推荐使用Nordic Semiconductor的nRF52840(型号:nRF52840-QIAA-R,尺寸3.0×3.2毫米封装,支持BLE 5.0、Thread、Zigbee等无线协议),该芯片具有64MHz ARM Cortex-M4F主频,内置1MB闪存和256KB SRAM,并在深度睡眠模式下仅有0.4µA(微安)电流消耗,完全满足低功耗需求。选择nRF52840的原因在于其高度集成的蓝牙协议栈与丰富的外设接口,同时具有出色的功耗性能,可支持多种低功耗通信模式,还可通过动态调整主频与外设状态,实现系统级的省电优化。另一个常用低功耗MCU型号是STMicroelectronics的STM32L476RG(型号:STM32L476RGTx,64引脚LQFP封装),该芯片采用Arm Cortex-M4内核,主频最高可达80MHz,在Stop模式下电流可低于200nA,且集成了多种低功耗定时器与RTC时钟,可在无需GPU等外设时将系统带入超低功耗状态。除MCU外,电源管理芯片(PMIC)也至关重要,推荐使用TI的BQ24075(型号:BQ24075DSGR,封装:QFN-20),该芯片集成电池充电管理与系统电源路径管理,可在输入电源不足时自动切换至电池供电,同时在系统待机时仅消耗几微安电流。选择BQ24075的原因在于其支持单节锂电池充电、适配USB和太阳能充电器输入,支持动态电源路径,输出可配置多个稳压轨(如3.3V和1.8V),满足可穿戴设备内部多种电压需求,而其I2C接口可实时监测电池状态,以便软件精细化管理。为了进一步降低功耗,还需为各传感器与显示屏模块设计电源域开关,例如使用Maxim Integrated的MAX77650(型号:MAX77650ETI+),该芯片支持多路LDO输出,可通过I2C控制开启与关闭,实现按需供电。MAX77650的静态电流仅为35nA,三路LDO分别可提供1.8V、3.3V和开关电源输出,因此可将传感器、显示和MCU的不同电压域精准控制。综上所述,通过低功耗MCU与高集成PMIC的组合,在系统待机与运行状态下动态切换电源,可将整体平均功耗降低到几十微瓦至几毫瓦级别,从而实现100mAh左右的小电池也能支持数天的使用;软件方面结合RTOS或裸机开发环境,可设置外部中断唤醒、定时唤醒与传感器事件唤醒等策略,使得系统大部分时间保持休眠,显著减少功耗。

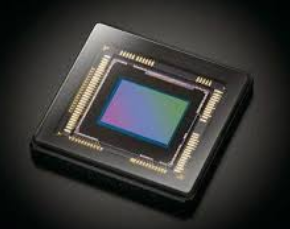

二、传感器选型及布置挑战与解决方案

可穿戴设备往往需要实现运动监测、心率采集、血氧监测、环境监测等多种功能,对MEMS传感器与光学传感器提出了精度、尺寸、功耗和可靠性等多方面要求。首先在运动传感方面,可选用Bosch Sensortec的BMI270三轴加速度计与陀螺仪组合模块(型号:BMI270TR,封装:2.5×3.0毫米LGA),其静态电流仅为2µA,支持最高12-bit分辨率的加速度测量,满量程可设为±2g/±4g/±8g/±16g,并内置高性能陀螺仪,能精准采集手腕、腰部等位置的动作数据。BMI270的优势在于其超低功耗、高精度和一体化封装,将加速度与陀螺仪整合,并内置运动算法,可在硬件层面识别步态、姿态等简单运动模式,从而减少MCU的运算负担与功耗。另一款可选的运动传感器是TDK InvenSense的ICM-42688P(型号:ICM-42688P,尺寸2.5×3.0毫米封装),其在性能和功耗方面表现也十分出色,静态电流低于5µA,动态测量时功耗约为2.7mA,支持多种功耗与性能模式切换。心率与血氧监测方面,通常采用光学PPG(Photoplethysmography)传感器,如Maxim Integrated的MAX30102(型号:MAX30102AFE+,封装:1.8×3.4毫米光学模块),该芯片集成了红光与红外LED、光电探测器、可编程增益放大器和ADC,支持16位ADC分辨率,采样率可达400Hz,且在单次采样模式下电流约为0.6mA,非常适合电源受限的可穿戴场景。选择MAX30102的原因在于其封装内集成了驱动LED与光电接收模块,无需额外组件,减少PCB布局面积,同时其内置红外滤波与环境光抑制功能可提高测量精度。若需要更高精度的心率监测,可考虑Analog Devices的ADI ADPD188BI(型号:ADPD188BIARMZ-RL,封装:4.5×4.5毫米封装),其支持多波长LED驱动(红光、绿光、红外)、内置可编程时分调制(TDM)算法,可同时测量心率、血氧与呼吸率,可调节LED电流和采样速率以优化功耗与精度,适用于医疗级可穿戴设备。环境传感器方面,可选用Bosch的BME280(型号:BME280TR,封装:2.5×2.5毫米LGA),其集成温度、湿度与气压传感,温度精度±1℃,气压精度±1 hPa,静态电流仅为2.7µA,且支持I2C/SPI接口,易于与主控通信。通过BME280实时监测环境温湿度,可在极端温度或湿度环境下自动调整系统功耗策略与报警逻辑。此外,可穿戴设备若需实现GPS定位,可选用u-blox的NEO-M9N模块(型号:NEO-M9N-00B,尺寸10×10毫米封装),该模块集成GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo四模定位,功耗在定位时约为29mA,动态定位精度可达2.5米。对于不需要长期定位但需偶尔定位的场景,也可选择更小型、更低功耗的u-blox CAM-M8Q(尺寸5×5毫米)模块,功耗约为22mA。传感器布局方面,要充分考虑佩戴部位与人体运动特性,例如在手环中将加速度计固定于腕部内侧,搭配柔性PCB与航天级固定胶点,保证传感器贴合皮肤、减少测量误差;在耳机式可穿戴中,将光学心率模块贴合耳廓 detrás 部位,以提高光信号质量。合理的硬件布置与封装设计,对保证传感器读数准确性、抗震动性能与佩戴舒适性至关重要。

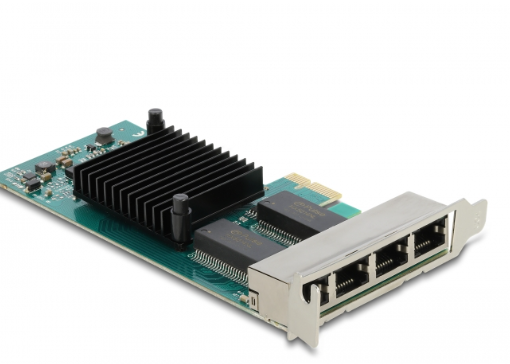

三、无线通信与天线设计挑战及解决方案

可穿戴产品需要与智能手机或网关连接,实现数据上传与远程控制,常用的无线通信协议包括蓝牙低功耗(BLE)、Wi-Fi和在部分医疗级设备中使用的ANT协议。BLE因其低功耗与较大的生态支持而成为主流选择。以nRF52840为例,其集成高性能2.4GHz收发器,发射功率最高可设为+8dBm,接收灵敏度可达–96dBm(1Mbps PHY),满足常见1到10米左右的连通需求。在天线设计方面,可选用Murata的2.4GHz陶瓷贴片天线(型号:LDA33L24S-13R,尺寸:2.0×1.25×0.9毫米),其具有良好的增益(2dBi左右)和小型尺寸,可贴在PCB边缘或FPC柔性板上,减少占用空间并优化辐射性能。选择LDA33L24S-13R的原因在于它具备带宽宽、表面贴装封装、适合手环或手表形状的外壳设计,同时厂家提供详细的天线参考设计,包括匹配网络参数(如1.8nH电感和1.5pF电容),可简化硬件调试。对于对天线外形要求更高的场景,可考虑Taoglas的Flex系列柔性pcb天线(如型号:TGGP.14223),其可贴合曲面外壳,有助于在手腕、耳廓等部位实现更好的信号辐射。Wi-Fi模块如果需要,可选用Espressif的ESP32-WROOM-32 (型号:ESP32-WROOM-32D),双核Xtensa LX6 240MHz,集成2.4GHz Wi-Fi和BLE,支持802.11 b/g/n,以及多种低功耗模式。ESP32-WROOM-32D内置PCB天线,具有4MB SPI闪存,可用于需要图像、语音或短视频传输的可穿戴设备,如智能相机眼镜。选择ESP32的理由在于其在Wi-Fi与BLE双模通信下依旧保持合理工作电流(Wi-Fi持续TX时约为180mA,BLE接收时约为6.5mA),软件生态成熟,可快速集成FreeRTOS及LWIP网络协议栈,开发效率高。天线与无线模块需要在仅有几平方厘米的PCB空间内排布,要特别注意天线附近不能有大面积铜箔或金属盖板,否则会引导信号偏移、降低效率。因此常用的解决方案是在PCB上预留天线悬空区,采用微带线与天线地平面分隔,并通过驻波比(SWR)和环形阻抗匹配网络调校,使整机在2.4GHz频段内S11低于–10dB,从而保证信号传输质量。针对可能存在的蓝牙配对和信号弱的问题,可在固件层面加入快速重连算法与RSSI(接收信号强度指示)测量,动态调整发送功率,或者采用BLE Mesh网络技术实现多节点中继,增强覆盖范围。

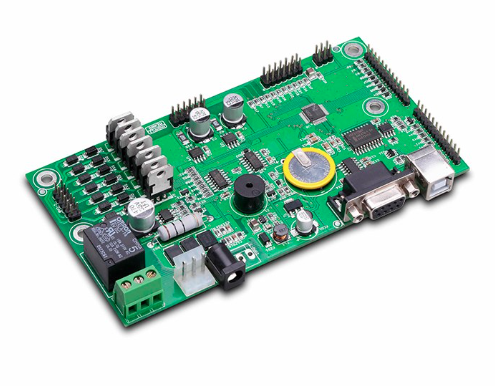

四、处理器与存储器选型挑战及解决方案

可穿戴设备需在小尺寸平台上完成数据采集、预处理、数据压缩、加密传输甚至AI算法推断等任务,对MCU的运算能力、RAM/Flash资源和功耗之间要精细平衡。上述提及的nRF52840已具备1MB Flash与256KB RAM,但若需更强AI推理能力,可考虑采用Qualcomm的Snapdragon Wear系列处理器,如Snapdragon Wear 4100+平台,结合QCC5141音频处理器,可支持更复杂的语音交互与本地AI推断。由于该平台功耗相对较高,不适合极低功耗场景,多用于智能手表等高端可穿戴。对于主流中档可穿戴,可以选择Ambiq Micro的Apollo3 Blue系列低功耗MCU(型号:AM_APOLLO3_BLUE_PKG) ,其基于ARM Cortex-M4F 内核,主频可达96MHz,带有512KB Flash与384KB SRAM,在Flash执行模式下运行时功耗约为6µA/MHz,并在待机(Deep Sleep)模式时仅消耗0.4µA,内置蓝牙5.0功能。选择Apollo3 Blue的原因在于其极低的功耗特性,以及内部集成一个AI加速器(Ambiq Titan C龙量子域),可以在MCU上执行简单神经网络推理,如跌倒检测、活动识别等。存储方面,对于需要记录一段时间日志数据的设备,可加入外部SPI Flash,例如Micron的MT25QL128ABA-10SF6E (128Mb,封装:JEDEC标准WSON 6×5毫米),工作电压为1.8V/3.3V,可与MCU通过SPI总线通信。若需要本地文件系统与更大存储,可选用SLC NAND Flash或eMMC方案,但这些方案体积与成本较高,通常只在需要离线数据存储(如运动相机、智能眼镜等)时才采用。为了保证Flash在高温和低温环境下的可靠性,可选用工业级温度范围(–40℃至85℃)的型号,并在电路中加入必要的Decoupling电容(如0.1µF陶瓷电容与10µF钽电容并联)以稳定供电。

五、显示与人机交互挑战及解决方案

许多可穿戴设备需要具备一定程度的显示能力与人机交互界面,包括OLED、LCD屏幕或更高端的柔性屏。屏幕不仅要满足低功耗,还要保证在室外和强光下的可视性,因此选择合适的显示方案非常重要。对于智能手环、健康手表等可穿戴,通常选用小尺寸的OLED屏,如OLED屏幕制造商如DSOLED的0.96英寸(128×64像素)白色OLED(型号:SSD1306驱动),该屏幕具有自发光、高对比度、低功耗(可在每像素开启时消耗约20µA),且视角宽广。SSD1306控制器通过I2C或SPI接口即可驱动,可实现文字与简单图形显示,适合低分辨率应用。若需要彩色或更高分辨率的触摸屏,可选用显示规格为1.54英寸的TFT LCD,分辨率240×240,配合ILI9488或ST7789V驱动芯片(如型号:ST7789V,封装:54引脚QFN),该驱动芯片支持4线SPI传输,同时可在关闭背光时将功耗降至1µA以下。触摸控制器可选用Synaptics的TM32010(型号:TM32010-1,封装:QFN-24),支持多点电容式触摸,静态电流在3µA左右,动态扫描时消耗约150µA。选择ST7789V的原因在于其硬件驱动效率高,可支持3.3V和1.8V双电压供电,并提供多种省电模式;结合Synaptics的触控芯片,可实现流畅多点触控,提升用户体验。对于更高端的智能手表(如支持地图导航与视频播放),可采用LG Display的1.28英寸AMOLED圆形屏(分辨率360×360,型号:LG G084QAN01),该屏幕具有优秀的可视性与低功耗优势(仅在点亮像素时消耗功率,无背光驱动),并可在户外直视下保持清晰度。AMOLED屏的驱动IC可选用Samsung的S6E3HA3(型号:S6E3HA3-A01,封装:BGA),支持MIPI DSI接口,功耗在满屏白色模式下约为5mW,并可通过刷新率与亮度的自适应调整进一步降低功耗。为了在环境光强烈时保持可读性,可在屏幕上添加环境光传感器(如AMS TSL2591,型号:TSL2591FN,封装:DIP),实时检测亮度并动态调节屏幕背光或OLED亮度,实现自动亮度管理。交互性方面,除了触摸与屏幕,还可加入触觉反馈马达。推荐采用Precision Microdrives的1027系列振动马达(型号:1027-101-016,封装:10×2.7毫米圆柱形),驱动电压为3V,空载电流约为65mA,可产生强烈振动。选择Precision Microdrives振动马达的原因包括其紧凑尺寸、低启动电压(2V即可振动)、震动强度适中,可在通知、闹铃、健康提醒等场景提供良好的用户反馈。振动马达的驱动可使用TI的DRV2605L(型号:DRV2605LHTPR,封装:QFN-16),该芯片集成LRA和ERM马达驱动功能,支持I2C控制,内置多种预设振动模式,驱动电流可通过寄存器配置到5mA到100mA范围,适合可穿戴设备的振动需求。

六、结构与材料挑战及解决方案

可穿戴设备需要兼顾轻量化、坚固性、舒适度与防护性能。外壳材料常见有PC(聚碳酸酯)、ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)、PC/ABS混合以及镁铝合金等。对于普通运动手环或手表,常选用PC/ABS混合材料(例如采用品牌Sabic的LEXAN系列PC/ABS混合料),该材料具有高强度、耐冲击、耐高低温(工作温度范围–40℃至85℃),并可进行注塑成型,保证外壳轻便且坚固。若追求更高端质感,可在成型后进行双色注塑与金属拉丝处理,提升外观。为了保证防水性能,可采用硅胶圈与注塑密封技术,常用硅胶型号如Wacker的ELASTOSIL R系列,硬度为40A,耐温范围–50℃至200℃,并结合注塑外壳的密封压合设计,实现IP67至IP68防护等级。结构设计时要考虑对内部元器件的缓冲与固定,常见方式是在PCB与外壳内侧设计卡扣或螺丝柱,再配合泡棉或硅胶垫片(如3M 468MP双面泡棉胶带)对传感器组件与电池进行减震保护。对于金属质感表带或金属外壳的设计,还需对金属导热与电磁干扰做仔细考量。金属外壳会影响天线性能,因此需要在天线位置留出塑料隔离区,并可在隔离区内使用薄型FPC天线(如前述的Taoglas Flex天线),以保证天线辐射不受金属阻挡。表带材料常用医用级硅胶、TPU(热塑性聚氨酯)或织物,通过注塑或超声波焊接将表带模组与主机牢固连接。硅胶表带需保证皮肤接触无过敏反应,可选用食用级或医用级硅胶;对极端环境下的耐磨与耐光老化性能,可在硅胶中添加抗紫外线助剂。表带卡口设计也要兼顾快速拆卸与牢固贴合,可采用标准的快拆弹簧销(型号:STAINLESS STEEL SPRING BAR 316L,直径1.5毫米,长度可定制),在佩戴与更换时实现简单、一键式拆卸。

七、散热与舒适度挑战及解决方案

尽管可穿戴设备功耗普遍较低,但在开启BLE广播、PPG采集或运行算法时,仍会产生一定的热量。由于设备贴近皮肤,任何热感都会降低佩戴舒适度,甚至造成烫皮或红肿。解决散热与舒适度问题需从硬件布局和材料选择两方面入手。首先,核心发热器件(如MCU、PMIC、振动马达等)应尽量集中布局在外壳离皮肤较远的一侧,避免直接接触皮肤。PCB设计时可采用多层板,铜箔厚度增至1oz,并在MCU与PMIC下方布置铜盲埋孔与散热过孔,将热量导向外壳外部。外壳内部可贴合石墨散热片(如3M GT series Graphite Thermal Interface Material),厚度0.2毫米,可将热量均匀分散到金属导热层或塑料外壳表面,避免局部发热点。选用热导率较高的导热胶(如LOCTITE Ablestik TLMI胶)将散热片与外壳结合,使热量更快速传递出去。对于心率光学模块等在皮肤正面贴合的部件,也要控制LED发光功率与脉冲宽度,使其在测量过程中避免过热。通过调节LED电流(如MAX30102在启动采样时仅以1.5mA脉冲方式点亮)与降低采样频率,既保持测量精度,又将功耗与热量减到最低。此外,外壳背面触摸皮肤的部分材料可选择导热系数低且柔软的TPU胶层(如Wacker的ELASTOSIL RT 625系列),厚度约0.5毫米,在隔热的同时保证佩戴舒适度与透气性。若设备在剧烈运动或外界高温环境下使用,还可在软件层面加入温度监测逻辑,实时检测PMIC或MCU内部温度传感值,当温度达到设定阈值(如60℃)时降低LED功率、降低屏幕亮度或暂时中断高功耗算法,以实现主动散热保护。

八、软件架构与算法优化挑战及解决方案

硬件平台搭建完成后,软件架构与算法优化是确保可穿戴设备体验流畅、可靠和省电的关键。一般在嵌入式层需要部署RTOS(如FreeRTOS、Zephyr OS或Apache Mynewt)或者轻量级Bare Metal架构。以FreeRTOS为例,可利用其任务调度、多线程与事件管理功能,实现传感器数据采集、BLE通信、UI渲染、功耗管理等并发任务协同。选用FreeRTOS的原因在于其开源、成熟且文档丰富,上层可集成Nordic SDK或Ambiq SDK,快速实现硬件驱动与中间件。在算法层面,根据可穿戴应用场景需要优化步数算法、心率检测算法、睡眠监测算法等。例如,在运动检测中,利用BMI270传感器自带的Activity Recognition功能,通过I2C读取其内置的运动分类寄存器,减少MCU对原始加速度数据的处理。若要在MCU上实现更复杂的步态识别,可采用丝睿(TensorFlow Lite Micro)轻量级神经网络框架,将训练好的深度学习模型转换为C数组后加载到MCU上。Apollo3 Blue的AI加速器可在每秒仅消耗几十微瓦的功耗下,完成简单的二分类或多分类任务,如跌倒检测、运动类型识别等。心率算法方面,可使用MAX30102官方提供的心率和血氧检测算法库(如MAXREFDES117#参考设计中开源的算法),并根据实际佩戴位置、肤色和环境光条件进行滤波与阈值调整,以确保在各种场景下获得稳定的测量结果。在BLE通信协议栈设计上,需合理规划GATT(Generic Attribute Profile)服务与特征,例如心率服务(Heart Rate Service, UUID: 0x180D)、血氧服务(UUID: 0x1822)以及自定义运动数据服务,将数据打包后分批传输,避免频繁唤醒蓝牙链路带来的功耗浪费。对于远程APP联动,可采用Nordic的DFU(Device Firmware Update)功能实现OTA(Over-The-Air)升级,使用MCU内置的双备份Flash区和CRC校验,保证升级过程中的数据完整性与安全性。为了进一步增强安全性,可在MCU中集成硬件加密引擎,例如ST的STM32L4系列中内置的AES硬件加速模块,可在BLE通信前对数据进行AES-128加密,并在App端使用相同密钥进行解密,有效防止数据被截获或篡改。

九、机械设计与防护等级挑战及解决方案

在可穿戴产品的机械设计中,除了上文所述材料与外壳结构,还需考虑产品的防水、防尘与耐冲击性能。通常可穿戴设备需要达到至少IP67等级:短时浸水在1米深处不进水,并可防止灰尘进入关键部件。要满足IP67防护,外壳设计要使用符合标准要求的O形硅胶密封圈(如硅胶材料选择Wacker Elastosil® R 4011, 硬度20A),在外壳与后盖的结合处采用螺丝加固或卡扣结构,同时在缝隙处均匀注入医用级环氧树脂密封胶(如EPOTEK® 301-2),以防止微小缝隙泄漏。USB或充电接触点可采用磁吸式充电底座进行数据与电源传输,避免在产品上开露接口,从而减少进水风险。磁吸充电接口可选用KYOCERA的磁性USB Type-C连接器(型号:MAGUSB-05050-05-C),防水等级可达IP68,承受至少50000次插拔周期。连接器一端连接PCB,另一端为外部充电底座,可通过防水触点将电流传输到BQ24075 PMIC实现电池充电。对于可穿戴设备所用的按钮、麦克风开孔、扬声器开孔等,必须采取防水膜与防尘滤网设计,例如在麦克风孔处贴布3M Scotchmagic™ 防水膜(型号:SCOTCHMAGIC135),保证声音采集同时阻隔水汽与灰尘,并在扬声器或蜂鸣器出声孔处使用GORE® Acoustic Vortex™技术(型号:Gore IP67防水滤网),在允许声波穿透的同时阻挡液体进入。上述方案可在佩戴者洗手、淋雨或进行室外运动时保证设备的正常工作。为了进一步提高机械结构强度,可在PCB与外壳之间放置一圈高强度尼龙固定支柱(如基准型号M3 Nylon Spacer,长度和直径根据设备厚度定制),与防水密封圈共同作用,抵抗跌落和挤压应力。整体结构需在设计初期通过有限元分析(FEA)进行模拟,评估不同方向受力后的形变量与应力分布,以优化支撑结构与材料厚度,平衡轻量与强度需求。

十、制造工艺与质量测试挑战及解决方案

从设计转向大规模生产,可穿戴设备的制造工艺与质量测试也是重大挑战。首先在PCB生产和SMT贴装过程中,需要确保微小封装的正确焊接率。上述涉及的低功耗MCU(如nRF52840 QFN封装)、MEMS传感器(如BMI270 LGA封装)、光学模块(如MAX30102表面贴装封装)等,均需要严格的回流焊工艺参数。建议在开发板调试阶段即与PCB制造厂商确认回流炉的温度曲线,比如对于nRF52840 QFN封装的推荐回流曲线:预热阶段升温速率2°C/秒;高温回流阶段峰值温度为245°C,保持10秒;冷却速率保持在3–4°C/秒,以避免应力过大导致焊球裂纹。对于MEMS传感器,需要特别注意回流焊时对内部敏感结构的温度冲击,要采用低温回流焊剂与焊膏(例如无铅SnAgCu合金,熔点约217–219°C),并可在第三级回流段时降低峰值温度至235°C,以减少对传感器双晶片封装的冲击。光学传感器MAX30102位于PCB表面后,但其底部发光源和接收器要确保贴合透明塑料窗口时光路无遮挡,因此在PCB设计时须预留清晰的窗口区域。此外,制造过程中要进行激光校准与校正,例如心率传感器在装配后需要对LED驱动电流进行校准,设置合理的基线光强与增益,以保证量产后的每台设备在不同环境光下输出光学信号的准确度。对于外壳注塑与喷涂环节,要控制注塑压力与喷涂膜厚度。建议在注塑时采用双模注塑工艺,对内外壳进行一体化注塑,减少接触点;喷涂时使用PVD镀膜技术,可以在PC/ABS表面形成金属感涂层,同时保持到20微米以内的薄膜厚度,避免过厚影响组装尺寸。质量测试方面,需要建立包括电气性能测试、通信性能测试、传感器精度测试、防水测试与耐久性测试在内的产线测试流程。电气性能测试可借助ATE(自动测试设备)进行点对点短路测试、开路测试与功耗测试;通信性能测试可在射频暗室中进行BLE链路性能与天线辐射效率测试;传感器精度测试可在恒温恒湿箱(如Weiss温湿度试验箱)中,通过模拟不同温湿度环境,对BME280输出数据进行记录与校验;光学传感器测试可用积分球与标准光源进行标定,确保MAX30102基线偏差在±5 bpm以内;防水测试遵循IEC 60529标准,在1米水深下测试30分钟,并检测电路是否有进水故障;耐久性测试则通过跌落试验机(如出高度1.5米、角落跌落5次),确保设备在实际使用中能够抵抗日常碰撞与跌落。只有通过上述环环相扣的工艺管控与严格测试,才能保证可穿戴产品在量产后具备稳定可靠的品质。

十一、安全与数据隐私挑战及解决方案

随着可穿戴设备功能的丰富,大量健康、运动与生理数据需要在本地或云端保存,设备自身与云平台必须具备完备的安全机制与数据隐私保护策略。硬件层面可选用具备硬件安全模块(HSM)或安全引导(Secure Boot)功能的MCU。例如ST的STM32L475VG(型号:STM32L475VGT6,封装:LQFP64)内置TrustZone安全域与硬件AES加速引擎,可在固件更新时进行签名验证,防止恶意固件注入。Nordic的nRF52840也支持ARM CryptoCell-310硬件安全引擎,可执行AES-128、SHA-256等加密算法。选择具备硬件加速的加密引擎,能在保证加密安全性的同时降低MCU运算负荷与功耗。若对安全要求更高,还可外加Microchip的ATECC608A(型号:ATECC608A-MAHDA-MAHT),这是一款支持ECC(椭圆曲线加密)与TLS认证的安全协处理器,可存储私钥并在硬件层面执行签名与加密操作,适用于需要TLS/SSL通信的场景。软件层面需采用双因素认证与数据传输加密。BLE通信可使用BLE 5.0的LE Secure Connections特性,结合Elliptic Curve Diffie-Hellman(ECDH)密钥交换,实现AES-CCM加密。在App端应结合指纹、面部识别或手机系统的生物认证机制,与设备的配对过程中进行安全验证。云端服务则需要采用HTTPS/TLS加密通道,并遵循GDPR等隐私法规,对于用户生理数据进行脱敏存储与访问控制,确保只有授权用户才能读取相应数据。为了避免固件或App中存在漏洞,需要建立持续集成与持续交付(CI/CD)流程,对代码进行静态分析(如使用Coverity或SonarQube)与单元测试,同时对产品进行定期的安全渗透测试与漏洞修补,减少潜在风险。

十二、人体工程学与佩戴舒适性挑战及解决方案

优秀的可穿戴产品不仅技术指标要出色,还需在佩戴舒适度与人体工程学设计上精益求精。首先要确定针对不同用户群体的佩戴部位,如手腕、耳廓、胸带、眼镜、鞋内等,不同位置对重量、厚度与贴合方式要求各异。以手表式可穿戴为例,理想的整体重量应控制在40克以内,厚度不超10毫米,以减少长时间佩戴带来的压迫感。为实现轻量化结构,可在PCB上采用HDI(High Density Interconnect)多层布线技术,使得走线密度更高、过孔更少,从而减小PCB尺寸;采用片式贴片元器件如0201封装电阻电容,将原本占用空间的元器件变得更小;对电池选用更高能量密度的软包电池(如LG化学的LI1830LD 3.7V 250mAh,尺寸18×30×3.5毫米),通过定制形状将电池与外壳轮廓更加贴合,减少厚度与重量。同时,为确保后壳与皮肤的贴合舒适度,可在后壳凸起部位贴合硅胶软垫(如硅胶泡棉厚度1.5毫米),并在人机接触区域增设透气孔,避免长时间佩戴导致出汗不透气引起不适。对于胸带式可穿戴(如心电监测胸贴),需要采用医用级柔性PCB与导电胶来贴合人体皮肤,保证运动过程中不会剥落,同时保持与皮肤良好接触。对于耳机类可穿戴(如智能助听设备或头戴式运动耳机),需要在形状设计上考虑人体耳廓结构,采用可弯折的柔性PCBA板与TPU材料制成耳挂,既能牢固固定,又能提供柔软的贴合感。针对儿科或老年群体的可穿戴设备,还需考虑皮肤敏感与可能存在的皮肤病问题,选择符合医用级别的抗敏材料与铆钉,并通过ISO10993生物相容性测试,确保长时间佩戴不会导致皮肤过敏或炎症。

十三、软件生态与跨平台兼容性挑战及解决方案

可穿戴设备往往需要与多种智能手机操作系统(iOS、Android)或PC端软件配合使用,因此在软件生态与跨平台兼容性方面要进行统一规划。为简化开发工作,可采用跨平台开发框架如Flutter或React Native编写手机App,通过BLE SDK与设备通信。以Flutter为例,利用其Dart语言编写代码,可一套代码同时编译生成Android与iOS应用。在BLE通信层面,可以使用Flutter Blue插件,它支持Android API 18+和iOS 9.0+,并可处理BLE扫描、连接、服务发现与数据收发。选择Flutter的理由包括其UI渲染性能高、插件生态丰富、更新迭代速度快;同时Flutter应用具有接近原生应用的性能,能在不同平台上保持一致的交互体验。在桌面端或Web端,需要开发基于Bluetooth Web API的前端页面,使用JavaScript与设备交互。或者利用Electron框架开发桌面应用,通过Node.js的noble库进行BLE通信,实现Windows、macOS与Linux平台的一致支持。对于用户数据的多端同步,可以将App端数据通过HTTPS API上传至云端(如使用AWS IoT平台或阿里云物联网套件),再由PC端或Web端拉取数据,实现用户在多设备间的无缝切换。为了降低开发成本与维护难度,在App端应设计统一的数据层与通信层,将设备差异抽象为统一接口,例如定义“心率服务”、 “运动服务”与“固件升级服务”等标准GATT服务规范,确保不同型号设备在App层不需要大幅度修改即可兼容。此外,在App更新时要考虑兼容旧版本硬件,保留一定的兼容层逻辑;在云端则需要对不同设备型号进行管理,使用设备ID与固件版本号进行网关分组,实现分层升级与灰度发布,保证用户在大量升级并发时不会导致服务器崩溃或设备掉线。

十四、成本控制与供应链管理挑战及解决方案

在可穿戴设备的整个产品生命周期中,成本控制与供应链管理是确保利润率与交付周期的核心环节。首先在元器件选型时,需要在性能与成本之间权衡。例如,Nordic nRF52840虽然性能杰出,但价格相对较高,若项目成本敏感,也可替换为nRF52832(型号:nRF52832-QFAA,性能稍低但价格更具竞争力),其主频为64MHz、512KB Flash、64KB RAM,可满足大多数BLE可穿戴应用。若应用对隐私与安全要求不高,可不配置外部ATECC608A,以减轻成本压力,但保留MCU内部AES加速即可。在传感器方面,BMI270虽然性能出色,但价格偏高,若只需要基础的三轴加速度与低分辨率陀螺仪,可选用Bosch的BMA400(型号:BMA400TR,封装:2.5×2.5毫米LGA),仅为加速度传感,静态电流仅为270nA,价格相对更低,但如果需要陀螺仪功能,则需额外选用另一个芯片,整体方案需根据功能需求与成本预算作取舍。制造环节要与PCB厂商和SMT贴片厂商谈判大批量贴片折扣,提前锁定BOM价格,避免因芯片短缺或原材料波动导致成本骤增。此外,在供应链管理时,需对关键元器件(如MCU、显示屏、传感器)制定备货策略,寻找二至三级备选供应商,以保证在主供应商缺货时快速切换。例如针对OLED屏,可以同时与DSOLED与Raystar两家供应商建立合作关系,并对两家产品的驱动接口与电气特性进行兼容设计,使得切换成本降到最低。电池供应商方面,可与国内主流电池厂商如华勤、欣旺达合作,选用标准尺寸LiPo软包电池(3.7V 200mAh),并提前签署三个月以上的备货合同,确保核心电池组件不断货。对于注塑外壳与表带,可以与浙江、广东地区多家模具厂商进行对比,选出性价比最高的合作伙伴,并在设计时考虑模具通用性与可维护性,避免频繁修改模具而产生高昂的费用。持续监控原材料(如PCB基板、金属类材料、塑胶料)的市场价格,在订单排期与采购批次上合理安排生产量,做到“见单生产”和“按需采购”,以降低库存压力并防止过度囤货。

十五、升级与维护挑战及解决方案

可穿戴设备在部署后需要持续迭代与升级,以修复漏洞、增加新功能或优化算法,这对设备的固件升级机制与后端服务提出了较高要求。固件升级常见方式分为OTA(Over-The-Air)与USB升级,建议优先采用OTA升级来降低运维成本、提升用户体验。以Nordic nRF52840为例,其SDK中提供了MCUboot引导加载器与DFU协议,可通过BLE L2CAP通道完成固件的分包下载与校验。为了保证升级过程的可靠性,需在应用区与备份区之间设计双备份区策略:即在Flash上预留A段与B段,各段均有完整的固件镜像,并在启动时读取标识区(boot flag)决定从哪个段启动;当OTA固件下载并通过CRC校验后,写入备用段,然后更新标识区,重启后从备用段启动;若启动失败,则可以回滚到原先段,保证升级失败不会导致设备变砖。固件镜像传输时可采用分包加密与签名验证,使用设备内置AES硬件加速或外部ATECC608A协处理器进行签名校验,保证固件源自可信服务器并未被篡改。App端在每次启动时可通过HTTPS向云端版本控制服务查询设备对应型号的最新固件版本号,并在检测到有新版本时主动推送升级请求;App在向设备下发升级命令后,可以实时读取DFU状态特征(如current packet number、progress percent、error code等),向用户展示升级进度并在升级完成或失败后给予提示。云端服务方面可架设基于Docker容器部署的OTA服务器,将固件文件存储在Object Storage服务(如AWS S3或阿里云OSS),并通过CDN加速服务将升级包快速分发到全球边缘节点,保证用户在不同地区都能获得较低延迟的升级体验。同时,OTA服务器需要维护设备白名单与黑名单,以防止盗版设备或未经授权的设备获取固件。对于需要长时间在线的设备(如运动腕带、医疗胸带),其MCU在升级期间要保证在断电或断连情况下能够安全中止升级,并在恢复供电后继续上次中断的升级进度,从而避免因升级失败导致数据丢失或设备无法使用。以上升级与维护策略需要硬件与软件的紧密配合,既要保证通信链路可靠,也要确保固件区设计满足双备份与安全启动需求。

综上所述,可穿戴产品的设计需要在功耗管理、传感器选型、无线通信、处理器与存储、显示与人机交互、结构与材料、散热与舒适度、安全与数据隐私、人体工程学与佩戴舒适、制造工艺与质量、软件生态与跨平台兼容、成本控制与供应链管理、升级与维护等多个维度进行全面考量。针对每个挑战,本文提供了相应的解决方案,并列举了具体的优选元器件型号与其在系统中的功能与选型理由,如Nordic nRF52840低功耗MCU、TI BQ24075电源管理芯片、Bosch BMI270运动传感器、Maxim MAX30102光学心率模块、Murata LDA33L24S-13R天线、Apollo3 Blue AI MCU、Sharp SSD1306 OLED显示模块、ST7789V TFT驱动IC、Precision Microdrives 1027振动马达、Sabic PC/ABS外壳材料、Gore 防水滤网、3M 石墨散热片、STM32L475TrustZone MCU等。通过合理的软硬件联合优化与精细化的工程实现,可穿戴产品才能在体积极限、功耗极限与环境复杂性极限下实现卓越性能与出色用户体验,为健康监测、运动跟踪、智能提醒等应用领域提供可靠的技术支撑。

责任编辑:David

【免责声明】

1、本文内容、数据、图表等来源于网络引用或其他公开资料,版权归属原作者、原发表出处。若版权所有方对本文的引用持有异议,请联系拍明芯城(marketing@iczoom.com),本方将及时处理。

2、本文的引用仅供读者交流学习使用,不涉及商业目的。

3、本文内容仅代表作者观点,拍明芯城不对内容的准确性、可靠性或完整性提供明示或暗示的保证。读者阅读本文后做出的决定或行为,是基于自主意愿和独立判断做出的,请读者明确相关结果。

4、如需转载本方拥有版权的文章,请联系拍明芯城(marketing@iczoom.com)注明“转载原因”。未经允许私自转载拍明芯城将保留追究其法律责任的权利。

拍明芯城拥有对此声明的最终解释权。

产品分类

产品分类

2012- 2022 拍明芯城ICZOOM.com 版权所有 客服热线:400-693-8369 (9:00-18:00)

2012- 2022 拍明芯城ICZOOM.com 版权所有 客服热线:400-693-8369 (9:00-18:00)