车辆外部入侵监控系统解决方案

11

11

拍明芯城

拍明芯城

车辆外部入侵监控系统解决方案

在现代社会,车辆安全问题日益受到人们的重视,尤其是随着汽车数量的增加以及外部环境复杂性的提升,车辆的外部入侵监控系统成为车主关注的重点。外部入侵监控系统不仅能够有效保护车辆免受盗窃、破坏等外部威胁,还能为车主提供即时的报警、录像和远程控制功能。本解决方案将针对车辆外部入侵监控系统的设计进行详细阐述,选择优质的元器件,并结合电路框图的方式,构建一个完整的系统方案。

一、系统需求分析

外部入侵监控系统主要用于检测和防止车辆周围发生的非法入侵事件。这些事件可能包括车辆被非法打开、物品被盗、或者未经授权的接近等。该系统的目标是尽早发现异常并报警,提供监控录像资料,为车主提供最大程度的保障。

系统需要具备以下功能:

实时监控:利用摄像头或传感器对车辆周围进行实时监控。

报警功能:在检测到外部入侵时,立即发出声光报警。

远程通知:将入侵信息通过移动网络发送给车主,确保车主能够实时了解情况。

录像功能:对监控区域进行录像,存储重要证据。

抗干扰性:系统应具备较强的抗电磁干扰和防水防尘能力。

二、系统架构设计

车辆外部入侵监控系统的设计可以分为以下几个模块:

传感器模块:包括红外传感器、超声波传感器、光电传感器等,用于探测车辆周围的异常活动。

视频监控模块:利用摄像头进行实时视频采集和录制,结合图像处理技术,识别入侵目标。

报警模块:通过声光报警器发出警告,提醒周围人员并吓阻潜在的入侵者。

通讯模块:用于将监控数据上传至远程服务器或直接发送给车主的手机。

控制模块:中心处理单元,负责数据采集、分析及处理,以及系统的控制和管理。

三、优选元器件

选择合适的元器件是构建一个可靠、有效的外部入侵监控系统的关键。以下是根据不同功能模块的需求,推荐的优质元器件。

1. 传感器模块

红外传感器(PIR传感器)

型号推荐:HC-SR501

作用:该传感器能够检测到人或物体的热辐射,从而实现运动探测。它可以广泛应用于车辆外部监控系统中,作为入侵探测的首选传感器。

选择理由:HC-SR501是市场上常见的高性价比PIR传感器,具有较高的检测精度和稳定性,适合用于室外环境。

功能:能实时监测周围环境中的人体热源,当探测到热源的移动时,立即触发报警。

超声波传感器

型号推荐:HC-SR04

作用:该传感器可用于距离检测,能够检测到车辆周围的障碍物,如人的靠近。

选择理由:HC-SR04具有较高的测量精度,能够在多种环境下正常工作,并且具备良好的抗干扰能力。

功能:通过发送声波并接收反射波来测量距离,可以用于检测外部入侵者的距离。

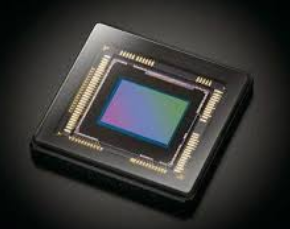

2. 视频监控模块

摄像头模块

型号推荐:OV2640

作用:该摄像头模块能够提供高分辨率的视频采集,并与图像处理芯片进行配合,实时记录监控区域的视频。

选择理由:OV2640是一个低功耗、性价比高的摄像头模块,能够满足高清图像和视频捕捉需求,广泛应用于安防和监控系统中。

功能:支持640x480的图像分辨率,并具有自动曝光、自动白平衡等功能,适应不同光线条件。

3. 报警模块

蜂鸣器和LED灯

型号推荐:KY-012 蜂鸣器、超高亮LED

作用:蜂鸣器用于产生声音报警,LED灯则用于发出视觉警告。

选择理由:KY-012蜂鸣器具有较高的音量输出,能够在噪声环境中有效发出警报。超高亮LED则具有良好的能见度,适用于夜间警示。

功能:当传感器模块或视频监控模块检测到入侵事件时,蜂鸣器和LED灯会同时激活,发出声音和光线警告。

4. 通讯模块

GSM模块

型号推荐:SIM800L

作用:该模块能够通过GSM网络实现远程通讯功能,将报警信息和监控数据发送到车主手机。

选择理由:SIM800L是一款小型、高效的GSM模块,支持短信、语音和数据传输,具有较高的兼容性和稳定性。

功能:能够通过短信或数据传输将入侵警报发送到车主的手机,确保车主能够实时接收到车辆周围的安全信息。

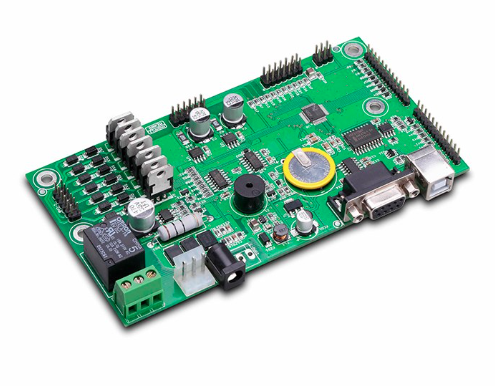

5. 控制模块

单片机(MCU)

型号推荐:STM32F103C8T6

作用:该微控制器作为系统的核心,负责整个监控系统的控制和数据处理。

选择理由:STM32F103C8T6具备强大的处理能力、丰富的外设接口,并且功耗低、价格适中,非常适合嵌入式监控系统。

功能:负责采集传感器数据,控制报警系统,处理视频信息,并与通讯模块进行交互。

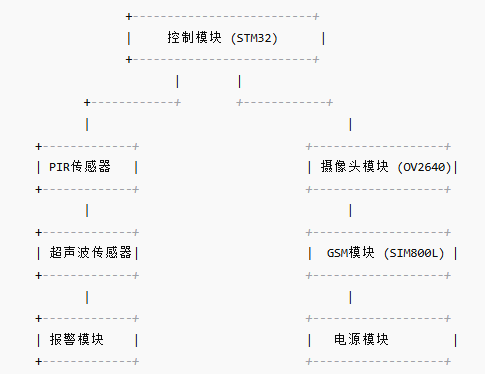

四、电路框图

以下是外部入侵监控系统的电路框图,展示了各个模块之间的连接和工作流程:

五、系统安全性与隐私保护

在车辆外部入侵监控系统的设计中,确保系统的安全性和车主的隐私保护是至关重要的。随着网络攻击和数据泄露事件的增多,如何保护车主的个人信息和监控数据不被外部恶意获取或滥用,已经成为了系统设计中必须考虑的核心问题。

1. 数据加密与传输安全

车辆监控系统需要采集大量的实时视频和传感器数据,并通过网络进行远程传输。在传输过程中,这些数据可能会被第三方恶意截取或篡改,导致车主隐私泄露或数据被滥用。因此,必须对系统中的数据进行加密处理,确保数据在传输过程中安全可靠。

端到端加密(E2EE):通过实现端到端加密,确保数据从车载设备到云服务器,乃至车主终端应用都能在安全的加密环境下传输。可以使用TLS(Transport Layer Security)协议来加密网络传输的数据,避免数据在传输过程中被窃取。

数据存储加密:除了传输数据的加密外,监控数据也应加密存储在云端或本地存储中。可以使用AES(Advanced Encryption Standard)算法进行文件加密,确保只有授权用户可以访问和解密数据。

2. 身份验证与访问控制

为防止未经授权的用户访问系统的监控数据和功能,必须设计严格的身份验证和访问控制机制。系统应确保只有经过授权的车主或相关人员才能访问车辆的监控数据,避免第三方恶意篡改或滥用系统。

双重身份验证:除了传统的用户名和密码,增加双重身份验证(2FA)机制,例如短信验证码或指纹识别,能够有效增加系统的安全性。

角色分配与访问权限:在系统中,可以为不同的用户角色(如车主、家人、保安人员等)设置不同的访问权限。某些敏感操作(如实时视频流查看、警报设置修改等)只能由车主或授权人员进行操作。

3. 抗攻击与系统防护

随着网络安全威胁的不断增加,监控系统可能成为黑客攻击的目标。为了提高系统的抗攻击能力,可以采用一系列安全防护措施来减少潜在的安全风险。

防火墙与入侵检测:在车辆外部监控系统中加入防火墙和入侵检测系统(IDS),能够有效地监测和防止来自网络的恶意攻击,如拒绝服务攻击(DDoS)或漏洞利用攻击。

定期软件更新与漏洞修复:保持系统的软件和固件始终保持最新的版本,及时修复可能被黑客利用的安全漏洞,确保系统免受已知攻击的威胁。定期推送自动更新可以保证系统在长期使用中始终保持最新的安全标准。

4. 用户数据隐私保护

车辆外部入侵监控系统所采集的监控视频和传感器数据属于敏感的个人信息,车主和使用者的隐私必须得到充分保护。必须遵循相关的法律法规,采取措施确保个人信息不被滥用。

数据最小化原则:仅收集执行系统功能所需的最少数据,避免过度收集敏感信息。例如,可以限制视频录制的时间,只有在检测到入侵或异常时才录制视频,而非全天候录制。

匿名化与去标识化:在数据存储和传输过程中,尽量对个人身份信息进行匿名化或去标识化处理,避免用户隐私泄露。例如,避免将车主的个人信息与监控视频进行直接关联,确保视频数据与车主身份信息分离存储。

合规性与法律遵守:在设计系统时,必须遵循各地区的隐私保护法律法规,如欧盟的GDPR(General Data Protection Regulation)或美国的CCPA(California Consumer Privacy Act)。这些法律要求收集个人数据时要获得用户的明确同意,并提供数据访问和删除的权利。

5. 物理安全与防篡改设计

除了网络层面的安全防护外,车辆外部监控系统的硬件设备也需要具备物理安全性,防止被恶意篡改或破坏。设计中应考虑到防篡改的需求,确保设备无法轻易被破坏或关闭。

防拆设计:摄像头、传感器等硬件设备应设计为防拆卸结构,安装时可使用专用的防拆螺丝或封条,确保设备一旦安装后不易被外部人员破坏。

硬件加密模块:在硬件层面增加加密模块,确保系统的固件和数据存储在设备内部时具有安全保护,防止黑客通过物理手段获取设备内部的数据。

六、系统优化与改进

虽然车辆外部入侵监控系统设计已经具备了基本的功能模块,但为了提高系统的整体性能和用户体验,仍然可以从多个方面进行优化与改进。下面将对一些可能的优化措施进行详细阐述。

1. 增加夜视功能

对于车辆外部的监控,尤其是在夜间或光线不足的环境下,单纯的摄像头可能无法提供清晰的画面。因此,增加夜视功能是非常有必要的。常见的夜视功能可以通过红外(IR)LED灯和夜视摄像头来实现。

红外LED灯:安装于摄像头附近,利用红外光照亮监控区域,确保摄像头在黑暗环境下仍能获取清晰的视频。

夜视摄像头:选择具备红外夜视功能的摄像头,例如带有IR滤镜和红外发射器的OV2640或类似模块,能够在完全无光环境中依然清晰拍摄。

通过这些优化,系统将能够在各种光照条件下提供稳定、清晰的监控图像,有效提高对入侵事件的识别能力。

2. 图像识别与分析

除了基本的视频录制和远程传输功能外,可以加入图像处理技术进行入侵事件的智能分析。通过机器学习或基于规则的图像识别算法,系统可以对视频监控画面中的对象进行分类和识别。例如,利用目标检测算法(如YOLO、SSD)识别是否为人类接近车辆,并通过模式识别判断是否为入侵行为。

目标检测算法:集成深度学习算法,可以实现实时检测周围人员是否为正常人员或潜在入侵者。

事件分析与报警:当系统识别到特定的入侵行为(如破坏车窗、非法开锁等),可以通过算法判断事件的严重性,并向车主发送不同的警报类型(如声音警报、短信、语音提醒等)。

这种图像识别与分析技术可以显著提高系统的智能化水平,减少误报和漏报,确保车主得到最准确的信息。

3. 多网络通讯支持

为了增强车辆入侵监控系统的可靠性和灵活性,可以集成多种通讯方式,使得系统能够根据网络状况选择最优的通讯方式。

Wi-Fi模块:使用像ESP8266、ESP32这样的Wi-Fi模块,可以将监控数据通过家庭网络或局域网传输到云端,车主可以通过手机应用查看实时监控。

LTE/5G模块:除了GSM模块,LTE或5G模块提供更高的数据传输速率和更低的延迟,适合远距离传输高清视频流。

蓝牙通信:为了解决短距离通信需求,可考虑使用蓝牙模块(如HC-05)在车辆和车主的设备之间进行低功耗通信。

通过支持多网络通讯,系统能够根据车主所在地的网络环境灵活调整通讯方式,确保车主能及时收到警报。

4. 电池管理与低功耗设计

车辆外部监控系统通常是24小时不间断工作的,因此,合理的电池管理和低功耗设计至关重要。为了延长系统的使用寿命,可以选用以下措施:

低功耗芯片选择:选用低功耗的微控制器和传感器,如STM32L系列微控制器、低功耗传感器等,能够有效减少系统的整体功耗。

电池管理模块:使用专门的电池管理IC,如BQ24072等,这类IC能够提供电池保护、充电和放电管理,确保电池在长时间使用中不会出现过充、过放等问题。

睡眠模式与唤醒机制:设计系统进入低功耗的睡眠模式,当传感器检测到运动或异常时才唤醒系统进行处理。这不仅能够延长电池使用时间,还能减少车辆外部监控系统的维护成本。

5. 远程控制与自定义报警设置

为了进一步增强车主对系统的掌控能力,可以设计一个移动应用程序,允许车主随时随地查看车辆的状态,并对报警设置进行个性化定制。

实时远程视频查看:通过APP实时查看车辆周围的视频监控画面。

自定义报警规则:车主可以根据自身需求设置不同的报警规则,例如设定不同的入侵等级、调整报警音量、选择不同的报警通知方式(短信、语音等)。

远程控制:在接到报警后,车主可以通过APP远程启用系统,查看或回放录像,或者通过云平台上传相关视频数据。

通过这些功能,车主不仅能够实时掌握车辆周围的情况,还能在紧急情况下进行快速响应和决策。

七、系统的抗干扰与稳定性

车辆外部入侵监控系统需要在复杂的车辆外部环境中长期运行,因此,系统的抗干扰性和稳定性是十分重要的。

电磁干扰(EMI)防护:车辆中存在大量的电磁噪声,特别是发动机、电子设备等产生的干扰。为此,系统中的电源线和数据线需要采取适当的屏蔽措施,如使用屏蔽电缆,避免数据传输过程中受到干扰。

防水防尘设计:外部监控系统通常需要安装在车辆的外部,因此防水防尘设计是必不可少的。传感器、摄像头和报警设备需要具备IP67及以上的防护等级,以确保设备在恶劣环境下的可靠性。

温度适应性:车辆外部的温度变化较大,系统设计时应考虑到设备的工作温度范围。例如,选择能够在-40℃到85℃之间工作的组件,以确保系统在各种气候条件下均能稳定运行。

八、系统集成与测试

系统集成与测试是车辆外部入侵监控系统实现可靠运行的关键环节。所有组件在系统集成后必须经过严格的测试,确保系统的性能、稳定性和安全性。

1. 系统集成

在系统设计完成后,所有的硬件组件和软件模块需要进行集成测试。系统集成的过程中,需要对各个模块的接口进行验证,确保它们能够无缝协作。例如:

摄像头与传感器接口的兼容性测试:测试不同品牌和型号的摄像头与传感器在连接和通信上的兼容性,确保数据传输稳定可靠。

软件与硬件的协同工作:验证车载设备的控制程序与传感器、摄像头之间的协作,确保监控系统能够正常启动、捕捉数据并及时处理。

2. 测试内容

功能测试:验证所有功能模块是否能够按预期工作,如运动检测、视频采集、数据传输、远程报警等。

性能测试:测试系统在不同工作负荷下的性能表现,包括视频流的传输速度、系统响应时间和数据处理能力。

安全性测试:对系统的安全性进行渗透测试和漏洞扫描,确保系统能够抵御潜在的网络攻击和恶意篡改。

环境适应性测试:模拟不同的环境条件(如温度变化、湿度、震动等),测试系统在各种极端条件下的稳定性和可靠性。

通过系统集成和全面测试,确保所有模块的功能能够协同工作,并且系统能在实际使用中表现出高可靠性和安全性。

九、未来发展方向

随着技术的不断进步,车辆外部入侵监控系统的设计也将不断完善,以下是几个未来可能的发展方向:

人工智能集成:集成更先进的人工智能技术,特别是在目标识别和行为分析方面,将进一步提高入侵监控系统的智能化水平。

无人驾驶车辆的入侵监控:未来随着无人驾驶技术的普及,车辆将不再依赖车主的人工干预,入侵监控系统将会更加依赖自动化和人工智能,能够在无人驾驶的状态下主动识别和处理安全威胁。

车联网(V2X)与大数据分析:车联网技术的应用将使得车辆外部监控系统能够与周围的交通和其他车辆实时互动,实现更智能的安全防护。同时,大数据分析将帮助车主了解车辆周围的安全状况,为车主提供更精确的预警和分析。

责任编辑:David

【免责声明】

1、本文内容、数据、图表等来源于网络引用或其他公开资料,版权归属原作者、原发表出处。若版权所有方对本文的引用持有异议,请联系拍明芯城(marketing@iczoom.com),本方将及时处理。

2、本文的引用仅供读者交流学习使用,不涉及商业目的。

3、本文内容仅代表作者观点,拍明芯城不对内容的准确性、可靠性或完整性提供明示或暗示的保证。读者阅读本文后做出的决定或行为,是基于自主意愿和独立判断做出的,请读者明确相关结果。

4、如需转载本方拥有版权的文章,请联系拍明芯城(marketing@iczoom.com)注明“转载原因”。未经允许私自转载拍明芯城将保留追究其法律责任的权利。

拍明芯城拥有对此声明的最终解释权。

产品分类

产品分类

2012- 2022 拍明芯城ICZOOM.com 版权所有 客服热线:400-693-8369 (9:00-18:00)

2012- 2022 拍明芯城ICZOOM.com 版权所有 客服热线:400-693-8369 (9:00-18:00)