基于AT89C51SND1C嵌入式芯片的电子治疗仪设计方案

100

100

拍明芯城

拍明芯城

基于AT89C51SND1C嵌入式芯片的电子治疗仪设计方案

一、引言

随着现代医疗技术的不断发展,电子治疗仪作为一种非侵入性、低副作用的治疗手段,在康复医学、疼痛管理、神经肌肉疾病治疗等领域得到了广泛应用。本文提出了一种基于AT89C51SND1C嵌入式芯片的电子治疗仪设计方案,旨在通过集成MP3解码、信号调制、放大及输出控制等功能,实现随音乐信号变化的电流刺激,以提升治疗效果和用户体验。

二、主控芯片型号及其特性

2.1 AT89C51SND1C概述

AT89C51SND1C是一款由Atmel(现为Microchip Technology)公司生产的8位单片机,集成了MP3解码器、USB控制器、ADC(模数转换器)等多种功能于一体。其核心为C51架构,具有高性能、低功耗、易编程等特点。其主要规格参数包括:

核心架构:8位C51 MCU

最大时钟频率:20 MHz(尽管有资料提及40 MHz,但此处以官方规格为准)

内部RAM:2304 Bytes

程序存储器:64K Bytes Flash(支持ISP编程)

ADC:10位,8通道,最高8 kHz采样率

USB控制器:支持USB Rev 1.1,全速数据传输

MP3解码器:支持MPEG I/II Layer 3,内置数字音量控制、低音、中音、高音调节

I/O端口:多达44个通用I/O引脚

封装形式:PQFP80、BGA81、PLCC84等

2.2 在设计中的作用

AT89C51SND1C在电子治疗仪设计方案中扮演了核心控制器的角色,其丰富的功能资源为系统的实现提供了强有力的支持:

MP3解码功能:通过集成的MP3解码器,治疗仪能够播放存储在内部或外部存储器中的音乐文件,实现音频信号的生成。这一功能不仅提升了用户体验,还使得音频信号能够作为调制信号,与中频治疗信号结合,产生随音乐变化的电流刺激。

信号生成与控制:单片机能够产生稳定的中频治疗信号(如2.4 kHz),并通过内部逻辑控制信号的调制、放大等过程。同时,通过编程可以实现治疗时间、音量、波形等参数的灵活设置。

USB接口通信:集成的USB控制器使得治疗仪能够与电脑等外部设备进行数据交换,实现歌曲的导入、治疗参数的调整等功能。此外,在USB接口供电时,还能为单片机提供稳定的工作电压。

ADC数据采集:内置的ADC模块可用于监测电池电量、皮肤电阻等参数,为治疗仪的智能控制提供数据支持。

I/O控制:丰富的I/O引脚资源使得单片机能够控制多个外设,如键盘、液晶显示屏、D/A转换器、音频放大器等,实现人机交互和信号输出。

三、系统设计方案

3.1 系统架构

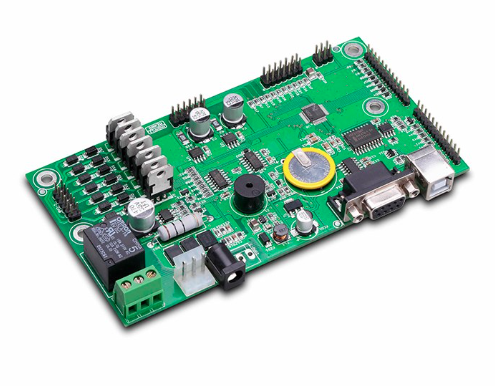

基于AT89C51SND1C的电子治疗仪系统主要由信号产生与控制模块、调频输出模块、电源模块以及人机交互模块组成。

信号产生与控制模块:以AT89C51SND1C单片机为核心,负责生成中频治疗信号和音频信号,并进行信号的调制、控制等处理。同时,通过USB接口与电脑通信,实现歌曲的导入和参数的调整。

调频输出模块:包括调频电路、放大电路、输出剂量调整电路和输出变压器等部分。该模块接收来自信号产生与控制模块的调制信号,经过放大、隔离后输出到电极片上,形成对人体治疗部位的电流刺激。

电源模块:提供系统所需的各种工作电压(如3.3V、5V、15V),确保各模块的正常运行。在USB接口供电时,由USB接口提供+5V电源;在交流电源供电时,通过变压、整流、稳压等电路产生所需电压。

人机交互模块:包括键盘、液晶显示屏等部分,用于实现治疗参数的设置、治疗过程的监控以及用户与设备的交互。

3.2 工作原理

治疗仪工作时,首先通过USB接口将选定的MP3歌曲导入到治疗仪内部存储器中。单片机根据预设的参数生成中频治疗信号和音频信号,并将音频信号与中频信号进行调制。调制后的信号经过放大、隔离后输出到电极片上,形成对人体治疗部位的电流刺激。电流刺激随音乐信号的起伏变化而变化,刺激神经肌肉产生收缩与放松的效应,从而达到治疗的目的。

3.3 关键技术实现

3.3.1 MP3解码与信号调制

AT89C51SND1C内置的MP3解码器能够直接解析存储在内部或外部Flash存储器中的MP3文件,转换成PCM(脉冲编码调制)音频数据。单片机通过内部DMA(直接内存访问)或中断方式接收这些数据,并可以根据需要对音频信号进行音量调节、均衡器设置等处理。

为了将音频信号与治疗用的中频信号结合,可以采用调频(FM)或调幅(AM)的方式。考虑到治疗信号的稳定性和安全性,通常选择调频方式。具体实现时,可以将音频信号的包络作为调制信号,对中频信号的频率进行细微的调整,从而生成随音频信号变化的调频中频信号。

3.3.2 信号放大与输出控制

经过调制的信号需要经过功率放大电路,以提高信号的驱动能力和输出电流。放大电路的设计需要考虑到治疗仪的安全性,包括过载保护、短路保护等功能。同时,还需要通过调整放大电路的增益,实现对输出电流强度的精确控制。

为了进一步提高治疗效果,可以采用双相或四相电流输出方式,即在两个或多个电极之间交替输出正负电流。这种方式可以更有效地刺激神经肌肉,减少不适感。

3.3.3 人机交互与智能控制

人机交互模块是用户与治疗仪之间沟通的桥梁。通过键盘和液晶显示屏,用户可以方便地设置治疗参数(如治疗时间、电流强度、波形类型等),并实时监控治疗过程。单片机通过读取键盘输入和更新显示屏内容,实现与用户的交互。

此外,单片机还可以根据ADC模块采集的数据(如电池电量、皮肤电阻等),实现智能控制功能。例如,在电池电量低时自动关机,或在检测到皮肤电阻异常时发出警告信号,确保治疗过程的安全性和有效性。

四、安全性能与合规性

在设计电子治疗仪时,安全性能是至关重要的。因此,必须严格遵守相关的医疗器械标准和法规,如ISO 13485质量管理体系、IEC 60601医疗设备电气安全标准等。

4.1 电气安全

治疗仪的电气安全主要包括绝缘电阻、介电强度、漏电流等方面的要求。在设计时,需要采用高绝缘强度的材料,确保设备内部与外部之间、不同电极之间以及电极与皮肤之间的电气隔离。同时,还需要设置过载保护、短路保护等电路,防止设备在异常情况下损坏或对人体造成伤害。

4.2 生物相容性

治疗仪与人体接触的部分(如电极片)需要具备良好的生物相容性,以避免引起皮肤刺激、过敏等不良反应。在选择电极片材料时,应优先考虑无毒、无刺激、易于清洁和消毒的材料。

4.3 电磁兼容性

电子治疗仪在工作过程中会产生一定的电磁辐射,同时也可能受到外部电磁场的干扰。因此,在设计时需要充分考虑电磁兼容性问题,通过合理的布局、屏蔽和滤波等措施,降低电磁辐射和干扰对设备性能和人体健康的影响。

五、结论与展望

基于AT89C51SND1C嵌入式芯片的电子治疗仪设计方案充分利用了单片机丰富的功能资源,实现了随音乐信号变化的电流刺激治疗功能。该方案不仅提高了治疗效果和用户体验,还具备了较高的安全性和智能性。

未来,随着医疗技术的不断进步和患者需求的日益增长,电子治疗仪将朝着更加智能化、个性化、便携化的方向发展。例如,可以通过蓝牙、Wi-Fi等无线通信技术实现远程控制和数据传输;通过人工智能技术根据患者的生理指标和治疗效果自动调整治疗参数;通过模块化设计实现治疗功能的多样化和可定制性等。这些创新将进一步提升电子治疗仪的临床应用价值和市场竞争力。

责任编辑:David

【免责声明】

1、本文内容、数据、图表等来源于网络引用或其他公开资料,版权归属原作者、原发表出处。若版权所有方对本文的引用持有异议,请联系拍明芯城(marketing@iczoom.com),本方将及时处理。

2、本文的引用仅供读者交流学习使用,不涉及商业目的。

3、本文内容仅代表作者观点,拍明芯城不对内容的准确性、可靠性或完整性提供明示或暗示的保证。读者阅读本文后做出的决定或行为,是基于自主意愿和独立判断做出的,请读者明确相关结果。

4、如需转载本方拥有版权的文章,请联系拍明芯城(marketing@iczoom.com)注明“转载原因”。未经允许私自转载拍明芯城将保留追究其法律责任的权利。

拍明芯城拥有对此声明的最终解释权。

产品分类

产品分类

2012- 2022 拍明芯城ICZOOM.com 版权所有 客服热线:400-693-8369 (9:00-18:00)

2012- 2022 拍明芯城ICZOOM.com 版权所有 客服热线:400-693-8369 (9:00-18:00)