生物传感器原理、构造、应用以及未来发展趋势

12

12

拍明芯城

拍明芯城

摘要

生物传感器是一种能够检测和测量生物体内特定分子或活动的装置,它在医学、环境监测、食品安全等领域具有广泛的应用前景。本文将从四个方面对生物传感器进行详细阐述,包括其原理、构造、应用以及未来发展趋势。

一、原理

生物传感器基于特定的生化反应原理实现对目标分子或活动的检测和测量。其中最常见的原理包括酶促反应、免疫反应和核酸杂交等。通过与目标分子相互作用,产生可观察到的信号变化,并通过合适的转换机制将信号转化为电信号或光信号。

酶促反应是利用特定酶与底物之间发生催化作用产生电流变化或荧光强度变化来实现检测;免疫反应则是利用抗体与抗原结合形成复合体,并通过荧光标记等方式进行检测;核酸杂交则是通过DNA/RNA序列间互补配对形成双链结构,进而实现目标分子的检测。

二、构造

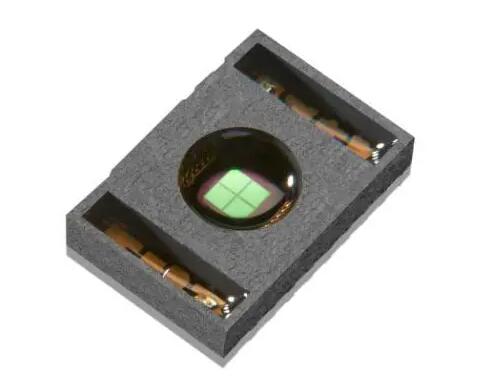

生物传感器通常由生物识别元件和转换元件两部分组成。生物识别元件是用于与目标分子或活动特异性结合的部分,可以是酶、抗体、核酸等;转换元件则将与目标结合后产生的信号转化为可观察到的电信号或光信号。

根据不同应用需求,生物传感器可以采用不同的构造形式。例如,表面等离子共振(SPR)传感器利用金属薄膜上发生的光波变化来检测目标分子;电化学传感器则通过测量电流或电势变化来实现检测。

三、应用

生物传感器在医学诊断、环境监测和食品安全等领域具有广泛应用。在医学领域中,它们被广泛应用于疾病早期诊断和治疗监控。例如,在癌症早期筛查中,利用血液样本中特定肿瘤标志物的检测可以帮助及早发现潜在的肿瘤。

在环境监测方面,生物传感器可以用于检测水体、土壤和空气中的有害物质。通过实时监测,可以及时发现并采取措施减少对环境的污染。

此外,生物传感器还被广泛应用于食品安全领域。通过检测食品中的致病菌、农药残留等有害物质,可以保障人们食品安全。

四、未来发展趋势

随着科技的不断进步和需求的增加,生物传感器将会迎来更多创新和应用。一方面,在材料科学领域不断涌现出新型材料,如纳米材料和二维材料等,在提高灵敏度和稳定性方面具有巨大潜力;另一方面,在数据处理与分析技术上也将得到进一步改善,使得生物传感器能够更好地解读复杂数据,并提供更精确的结果。

此外,随着可穿戴设备和便携式设备市场不断扩大,在医疗健康监测领域,生物传感器也将发挥更大的作用。人们可以通过佩戴生物传感器实时监测自身健康状况,并及时采取相应措施。

总结

生物传感器作为一种能够检测和测量生物体内特定分子或活动的装置,在医学、环境监测和食品安全等领域具有广泛应用前景。通过深入了解其原理、构造、应用以及未来发展趋势,我们可以更好地认识到生物传感器在促进人类健康和保护环境方面的重要性。

责任编辑:David

【免责声明】

1、本文内容、数据、图表等来源于网络引用或其他公开资料,版权归属原作者、原发表出处。若版权所有方对本文的引用持有异议,请联系拍明芯城(marketing@iczoom.com),本方将及时处理。

2、本文的引用仅供读者交流学习使用,不涉及商业目的。

3、本文内容仅代表作者观点,拍明芯城不对内容的准确性、可靠性或完整性提供明示或暗示的保证。读者阅读本文后做出的决定或行为,是基于自主意愿和独立判断做出的,请读者明确相关结果。

4、如需转载本方拥有版权的文章,请联系拍明芯城(marketing@iczoom.com)注明“转载原因”。未经允许私自转载拍明芯城将保留追究其法律责任的权利。

拍明芯城拥有对此声明的最终解释权。

产品分类

产品分类

2012- 2022 拍明芯城ICZOOM.com 版权所有 客服热线:400-693-8369 (9:00-18:00)

2012- 2022 拍明芯城ICZOOM.com 版权所有 客服热线:400-693-8369 (9:00-18:00)