半导体收音机发明时间_半导体收音机原理

53

53

拍明

拍明

原标题:半导体收音机发明时间_半导体收音机原理

一、半导体收音机的发明时间

技术起源(1940s-1950s)

晶体管诞生:1947年,贝尔实验室发明锗晶体管(点接触型),为半导体收音机奠定基础。

首款商业化产品:1954年,美国德州仪器(TI)推出Regency TR-1,全球首款全晶体管收音机(采用4只晶体管),售价500),标志半导体收音机时代开启。

技术突破:1956年,索尼推出TR-55(日本首款晶体管收音机),1957年发布TR-63(首款便携式晶体管收音机),推动全球普及。

技术迭代里程碑

集成电路化:1964年,索尼推出IC-101,首次将收音机功能集成到单芯片中,体积缩小至手掌大小。

数字调谐:1980年代后,数字调谐与DSP(数字信号处理)技术引入,收音机精度与功能进一步提升。

二、半导体收音机的工作原理

半导体收音机通过晶体管/集成电路将高频电磁波信号转换为音频信号,核心模块包括天线接收、高频放大、混频与本振、中频放大、检波与音频放大。以下分模块解析:

1. 天线接收与高频放大

功能:天线捕获空间电磁波(如中波535-1605kHz),高频放大管(如2SC945)提升信号强度。

类比:如同“扩音器”,将微弱信号放大至可处理范围。

2. 混频与本振(超外差式结构)

核心公式:

:接收信号频率(如中波640kHz)。

:本振信号频率(如1045kHz)。

:固定中频(455kHz),便于后续统一处理。

类比:将不同“语速”(频率)的对话转换为统一“语速”,便于翻译(解调)。

3. 中频放大与滤波

多级放大:通过3-4级晶体管中频放大器(如2SA1015),将455kHz中频信号放大1000倍以上。

陶瓷滤波器:精确筛选455kHz信号,滤除邻近电台干扰。

类比:如同“显微镜”,聚焦并放大目标信号,同时过滤杂音。

4. 检波与音频放大

检波:二极管(如1N4148)从455kHz中频信号中提取音频信号(20Hz-20kHz)。

音频放大:功率放大管(如TIP41C)驱动扬声器发声,输出功率可达0.5W-5W。

类比:从“密码本”(载波)中破译出原始信息(音频),再通过“喇叭”播放。

三、半导体收音机的技术优势

相比电子管收音机

体积小:晶体管体积仅为电子管的1/100,便携性显著提升。

功耗低:工作电压3-12V,耗电量仅为电子管机的1/10。

寿命长:无真空管老化问题,使用寿命超10万小时。

相比现代收音机

电路简单:无需复杂DSP芯片,适合基础电子学习。

抗干扰强:超外差式结构对弱信号处理能力优于直接放大式收音机。

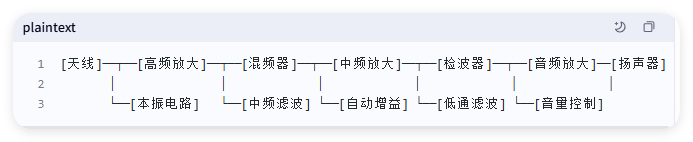

四、典型电路解析(以超外差式为例)

电路模块图

关键元件说明

高频放大管:2SC945(NPN型,≥300MHz,低噪声)。

混频二极管:1N60(锗点接触型,正向压降低,适合高频)。

中频变压器:黄铜外壳+磁芯,匹配455kHz阻抗。

检波二极管:1N4148(开关速度快,反向恢复时间短)。

功率放大管:TIP41C(NPN型,=6A,=65W)。

五、故障排查与维修技巧

无声故障

检查顺序:电源→天线→高频放大→中频放大→检波→音频放大。

关键测试点:中频变压器次级电压(约0.5Vpp)、检波输出电压(约0.1Vpp)。

灵敏度低

可能原因:天线接触不良、中频滤波器偏移、高频管增益下降。

解决方案:调整中频变压器磁芯、更换高频管(如2SC945)。

啸叫或自激

原因:中频放大级反馈、电源去耦不足。

处理:在电源端并联100μF电解电容+0.1μF陶瓷电容。

六、总结

半导体收音机通过晶体管/集成电路实现高频信号的接收→放大→变频→解调→放大全过程,其核心优势在于小型化、低功耗、高可靠性。从1954年首款商业化产品到现代集成电路收音机,技术迭代始终围绕提升灵敏度、降低功耗、增强便携性展开。

学习建议:

初学者可从分立元件超外差式收音机(如再生式或直放式)入手,理解基本原理。

进阶者可尝试单片机调谐收音机(如基于TEA5767模块),结合数字与模拟技术。

责任编辑:David

【免责声明】

1、本文内容、数据、图表等来源于网络引用或其他公开资料,版权归属原作者、原发表出处。若版权所有方对本文的引用持有异议,请联系拍明芯城(marketing@iczoom.com),本方将及时处理。

2、本文的引用仅供读者交流学习使用,不涉及商业目的。

3、本文内容仅代表作者观点,拍明芯城不对内容的准确性、可靠性或完整性提供明示或暗示的保证。读者阅读本文后做出的决定或行为,是基于自主意愿和独立判断做出的,请读者明确相关结果。

4、如需转载本方拥有版权的文章,请联系拍明芯城(marketing@iczoom.com)注明“转载原因”。未经允许私自转载拍明芯城将保留追究其法律责任的权利。

拍明芯城拥有对此声明的最终解释权。

产品分类

产品分类

2012- 2022 拍明芯城ICZOOM.com 版权所有 客服热线:400-693-8369 (9:00-18:00)

2012- 2022 拍明芯城ICZOOM.com 版权所有 客服热线:400-693-8369 (9:00-18:00)