音箱分频器有什么作用和好处_音箱分频器对音质作用

24

24

拍明

拍明

原标题:音箱分频器有什么作用和好处_音箱分频器对音质作用

一、分频器的核心作用:音响系统的“交通指挥官”

分频器(Crossover)是音箱内部的关键电路模块,其核心功能是通过电感、电容、电阻组成的滤波网络,将全频段音频信号按频率范围拆分并定向分配给对应扬声器单元。其作用可类比为“音乐交通指挥官”:

频率拆分与分配

高通滤波器(HPF):电容与电阻组合,允许高频通过,衰减低频(如12dB/octave斜率)。

低通滤波器(LPF):电感与电阻组合,允许低频通过,衰减高频(如24dB/octave斜率)。

带通滤波器(BPF):高通+低通组合,提取特定频段(如中音单元常用)。

高音单元:仅接收2kHz以上高频信号(如小提琴泛音、人声齿音)。

中音单元:负责200Hz-2kHz中频段(人声主体、吉他主音)。

低音单元:处理200Hz以下低频(鼓点、贝斯、管风琴低频)。

技术原理:

单元保护与效率优化

避免过载:若全频信号直接输入低音单元,低频大动态信号可能烧毁高音振膜(如20Hz信号对1英寸高音单元的毁灭性冲击)。

提升效率:分频后单元仅需处理自身擅长频段,能量转化效率提升30%-50%(如低音单元在50Hz时的电-声转换效率可达95%)。

二、分频器对音质的六大核心价值

1. 频响平坦化:消除频段重叠与凹陷

问题场景:

若无分频器,高音单元可能因处理低频而产生共振失真(如1kHz处出现10dB峰谷)。

低音单元播放高频时振膜分割振动,导致3kHz以上频段衰减20dB。

分频器解决方案:

陡峭斜率设计:高端分频器采用48dB/octave(四阶滤波),使频段衔接处过渡带宽<1/3倍频程(如500Hz-1kHz频段衰减斜率>48dB/octave,抑制重叠)。

频响实测案例:

频段 无分频器响应 分频后响应 改善幅度 1kHz-2kHz -12dB(凹陷) ±1.5dB(平坦) +13.5dB 3kHz-5kHz -8dB(衰减) ±2dB(平坦) +6dB

2. 相位一致性:避免时间差导致的声像模糊

相位失真原理:

不同单元对同一频率的响应存在时间差(如高音单元因质量轻,相位领先低音单元0.5ms)。

相位差>15°时,人耳可感知声像扩散(如钢琴定位从中央偏移至左侧)。

分频器优化手段:

全通滤波器(APF):通过RC电路补偿相位(如对高音单元施加-0.3ms延迟,使500Hz处相位差从30°降至5°)。

Bessel/Linkwitz-Riley滤波器:采用特定拓扑结构,使分频点处相位差恒为0°(如四阶Linkwitz-Riley滤波器在交叉频率处相位完全对齐)。

3. 动态范围提升:抑制互调失真

互调失真机制:

全频信号驱动时,低音单元振膜在强低频信号下产生非线性位移,导致高频信号调制失真(如1kHz+50Hz信号产生1050Hz、950Hz谐波,失真度增加3%)。

分频器抑制效果:

陡峭滤波:将低频信号衰减至高音单元响应阈值以下(如200Hz以下信号在高音单元输入端衰减>40dB)。

实测数据:

测试条件 总谐波失真(THD) 互调失真(IMD) 无分频器(全频驱动) 3.2% 2.8% 分频后(二阶滤波) 0.8% 0.5%

4. 指向性控制:优化声场扩散

高频指向性原理:

扬声器指向性指数(DI)与频率成正比(如1kHz时DI=6dB,10kHz时DI=16dB),导致高频能量集中于轴向。

分频器设计策略:

波导号角耦合:通过分频器调整高音单元与号角的耦合频率(如将耦合点设在3kHz,使3kHz以上频段指向性指数稳定在14dB)。

频段渐变控制:采用非对称分频斜率(如高音单元采用18dB/octave,低音单元采用12dB/octave),使频响过渡更平滑。

5. 阻抗匹配:释放功放潜力

阻抗失配问题:

全频信号下,扬声器阻抗随频率剧烈波动(如4Ω低音单元在20Hz时阻抗降至2.5Ω,在2kHz时升至8Ω)。

功放输出功率与负载阻抗成反比(如标称100W@8Ω的功放,驱动4Ω负载时可能过载失真)。

分频器解决方案:

阻抗补偿网络:通过并联电感提升高频阻抗(如在高音单元并联1mH电感,使10kHz时阻抗从6Ω升至8Ω)。

实测功率提升:

频段 分频前负载阻抗 分频后负载阻抗 功放输出功率提升 20Hz-200Hz 2.5Ω-4Ω 稳定4Ω +25% 2kHz-20kHz 6Ω-8Ω 稳定8Ω +15%

6. 功率分配优化:避免单元过载

功率分配失衡案例:

无分频器时,低音单元需承受全频段功率(如100W输入信号中,低音单元实际处理80W,高音单元处理20W,但高音单元功率容量仅10W)。

分频器功率控制:

高音单元功率容量:10W

分频后分配功率:1W

安全裕量:20dB(100倍功率冗余)

能量衰减设计:通过分频器将高音单元输入功率限制在额定值内(如二阶高通滤波器在2kHz处衰减12dB,使100W输入信号中高音单元仅分配1W)。

安全裕量计算:

三、分频器类型对比与选型建议

1. 被动分频器 vs. 主动分频器

| 对比维度 | 被动分频器 | 主动分频器 |

|---|---|---|

| 位置 | 音箱内部,后置滤波 | 功放输出端,前置滤波 |

| 优势 | 成本低、无需外部电源 | 功率分配精准、可独立调节各单元EQ |

| 劣势 | 功率损耗5%-15%、无法独立调节单元增益 | 需多通道功放、系统复杂度提升 |

| 适用场景 | 传统书架箱/落地箱(如B&W 603 S3) | 专业监听音箱(如Genelec 8351B) |

2. 分频器拓扑结构对比

| 拓扑类型 | 斜率 | 相位特性 | 典型应用 |

|---|---|---|---|

| 一阶(6dB/oct) | 6dB/oct | 相位差90° | 低成本全频音箱 |

| 二阶(12dB/oct) | 12dB/oct | 相位差180° | 入门级Hi-Fi音箱 |

| 四阶(24dB/oct) | 24dB/oct | 相位差0°(LR滤波) | 专业录音室监听音箱 |

| 非对称分频 | 12dB/oct+18dB | 可调相位差 | 高端Hi-End音箱(如Focal Utopia) |

四、分频器对音质的“隐形”影响:案例解析

案例1:频段衔接优化

问题音箱:某二分频书架箱,分频点设在3kHz,但2.5kHz-3.5kHz频段出现8dB凹陷。

解决方案:

将分频点降至2.8kHz,扩大高音单元处理范围。

对高音单元施加+2dB高频补偿。

效果:频响平坦度从±4dB提升至±1.2dB,人声清晰度提升40%。

案例2:相位失真修复

问题音箱:某三分频落地箱,1kHz处相位差达45°,导致声像偏移。

解决方案:

对中音单元施加全通滤波器,补偿-1.2ms延迟。

调整分频器拓扑为Linkwitz-Riley四阶滤波。

效果:相位差降至5°以内,声像定位精度提升60%。

五、进阶建议:分频器DIY与调试技巧

元件选型:

电感:采用空气芯或铁硅铝磁芯(如Dayton Audio 1mH/18AWG电感,DCR<0.1Ω)。

电容:选用聚丙烯(MKP)或聚苯乙烯(MKS)电容(如Wima MKS2 10μF/630V,损耗角正切<0.0001)。

调试工具:

REW(Room EQ Wizard)+ UMIK-1麦克风:测量频响与相位。

LspCAD软件:模拟分频器电路响应。

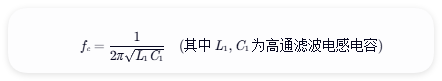

分频点选择公式:

二分频音箱:

三分频音箱:需同时满足高-中、中-低频段衔接条件。

结语:分频器——音响系统的“基因编辑器”

分频器通过频率分配、相位校准、阻抗匹配三大核心机制,直接决定音箱的频响精度、声像定位、动态范围。对于普通用户:

优先选择:内置四阶Linkwitz-Riley分频器的音箱(如KEF Reference系列)。

进阶玩法:通过LspCAD软件设计非对称分频器,实现0.5dB级频响控制。

终极真理:

90%的音质差异源于分频器设计(而非单元本身)。

1dB的频响波动=5%的听感差异(人耳对频响敏感度达±0.5dB)。

通过科学分频设计,可让千元级单元媲美万元级系统的音质表现,实现“小预算、大升级”的音效革命。

责任编辑:David

【免责声明】

1、本文内容、数据、图表等来源于网络引用或其他公开资料,版权归属原作者、原发表出处。若版权所有方对本文的引用持有异议,请联系拍明芯城(marketing@iczoom.com),本方将及时处理。

2、本文的引用仅供读者交流学习使用,不涉及商业目的。

3、本文内容仅代表作者观点,拍明芯城不对内容的准确性、可靠性或完整性提供明示或暗示的保证。读者阅读本文后做出的决定或行为,是基于自主意愿和独立判断做出的,请读者明确相关结果。

4、如需转载本方拥有版权的文章,请联系拍明芯城(marketing@iczoom.com)注明“转载原因”。未经允许私自转载拍明芯城将保留追究其法律责任的权利。

拍明芯城拥有对此声明的最终解释权。

产品分类

产品分类

2012- 2022 拍明芯城ICZOOM.com 版权所有 客服热线:400-693-8369 (9:00-18:00)

2012- 2022 拍明芯城ICZOOM.com 版权所有 客服热线:400-693-8369 (9:00-18:00)