什么是led芯片,led芯片的基础知识?

1

1

拍明芯城

拍明芯城

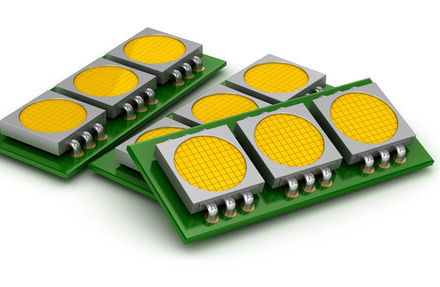

LED芯片是现代照明和显示技术的核心组成部分,其重要性日益凸显。理解LED芯片的基础知识对于从事相关行业的人士,以及对半导体技术和光电转换感兴趣的普通大众都至关重要。本文将详细探讨LED芯片的定义、结构、工作原理、制造工艺、分类、关键参数、应用领域、未来发展趋势以及常见问题,旨在提供一个全面而深入的视角。

第一章:LED芯片的定义与基础概念

LED芯片,全称发光二极管芯片(Light Emitting Diode Chip),是LED器件的核心发光单元。它是一种基于半导体PN结原理,能够将电能转化为光能的固态半导体器件。当电流通过芯片时,电子和空穴在PN结区域复合,释放出能量并以光子的形式发射出去,从而实现发光。

1.1 半导体材料与PN结

LED芯片的制造离不开半导体材料。常见的半导体材料包括硅(Si)、锗(Ge)、砷化镓(GaAs)、磷化铟(InP)、氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)等。其中,硅和锗是第一代半导体材料,主要用于制造集成电路。LED芯片则主要使用第三代半导体材料,如氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)和砷化镓(GaAs)等,这些材料具有宽禁带、高击穿电场、高饱和电子漂移速率以及高热导率等优异特性,非常适合制造发光器件。

PN结是LED芯片发光的基础。它是由P型半导体和N型半导体在原子尺度上接触形成的一种特殊结构。P型半导体掺杂了接受体杂质,导致多数载流子为空穴;N型半导体掺杂了施主杂质,导致多数载流子为电子。当P型和N型半导体接触时,电子和空穴会扩散到对方区域并复合,形成一个耗尽层(也称空间电荷区),在这个区域内几乎没有自由载流子。耗尽层内部会形成一个内建电场,阻止进一步的扩散,从而达到动态平衡。

1.2 LED发光原理

LED的发光原理是基于半导体的电致发光效应。当对LED芯片施加正向偏压时,即P区接正极,N区接负极,外加电场会削弱PN结的内建电场。P区的空穴和N区的电子被注入到耗尽层。这些注入的少数载流子(N区的空穴和P区的电子)在耗尽层中浓度增加,当它们与多数载流子复合时,会释放出能量。

在直接带隙半导体中,电子从导带跃迁到价带与空穴复合时,能量以光子的形式释放。光子的能量 E 与半导体材料的禁带宽度 Eg 近似相等,即 E≈Eg。光子的波长 λ 与能量 E 的关系为 λ=hc/E,其中 h 是普朗克常量, c 是光速。因此,通过选择不同禁带宽度的半导体材料,可以制备出不同发光颜色的LED芯片。例如,氮化镓(GaN)及其合金(如InGaN)的禁带宽度可以调节,从而实现从蓝光、绿光到紫外光的发射。砷化镓(GaAs)和磷化镓(GaP)及其合金则可以发出红光、黄光等。

1.3 LED芯片的结构组成

一个典型的LED芯片通常由以下几个主要部分组成:

衬底(Substrate): 衬底是LED芯片生长外延层的基底。常用的衬底材料包括蓝宝石(Al2O3)、碳化硅(SiC)、硅(Si)、砷化镓(GaAs)等。衬底的选择对LED的性能(如出光效率、散热性能、机械强度等)有重要影响。蓝宝石衬底因其成本较低、性能稳定、易于大尺寸化等优点,是目前氮化镓基LED最常用的衬底材料。

外延层(Epitaxial Layers): 外延层是LED芯片的核心功能区,由多层不同组分的半导体材料生长在衬底上。这些层通常包括:

缓冲层(Buffer Layer): 用于缓解外延层与衬底之间的晶格失配,减少缺陷,提高外延层的晶体质量。

N型半导体层(N-type Semiconductor Layer): 提供电子。

有源区(Active Region/Multiple Quantum Well, MQW): 这是LED芯片的核心发光区域,通常由多层量子阱结构组成。电子和空穴在这里复合并发出光子。通过调节量子阱的组分和厚度,可以精确控制LED的发光波长和效率。

P型半导体层(P-type Semiconductor Layer): 提供空穴。

电子阻挡层(Electron Blocking Layer, EBL): 有些高性能LED芯片会引入电子阻挡层,以限制电子溢出有源区,提高辐射复合效率。

欧姆接触层(Ohmic Contact Layers): 在P型和N型半导体层上形成低电阻的金属接触,以便于电流注入。

电极(Electrodes): 连接外部电路,将电流引入芯片内部。通常包括P电极和N电极。

钝化层(Passivation Layer): 覆盖在芯片表面,用于保护芯片,防止表面漏电和外界环境侵蚀。

出光面(Light Emitting Surface): 光线从这里发射出去。为了提高出光效率,通常会对出光面进行特殊处理,如粗化(roughening)或图案化(patterning)。

第二章:LED芯片的制造工艺

LED芯片的制造是一个高度复杂和精密的半导体工艺过程,主要包括衬底准备、外延生长、芯片制造(前道工艺)和芯片封装(后道工艺)等几个关键步骤。

2.1 衬底准备

衬底是LED芯片的生长基底,其质量直接影响外延层的质量和芯片性能。衬底准备主要包括:

衬底材料选择: 根据LED的用途和发光波长选择合适的衬底材料,如蓝宝石、SiC、Si等。

衬底切割和研磨: 将大尺寸衬底晶锭切割成薄片,然后进行研磨和抛光,使其表面平整光滑,达到外延生长的要求。

衬底清洗: 使用化学试剂和超声波清洗等方法,去除衬底表面的污染物,确保表面洁净。

2.2 外延生长

外延生长是LED芯片制造中最核心的步骤,通过该步骤在衬底上精确生长出多层半导体薄膜,形成LED芯片的功能结构。常用的外延生长技术包括:

金属有机化学气相沉积(Metal Organic Chemical Vapor Deposition, MOCVD): 是目前氮化镓基LED外延生长的主流技术。MOCVD通过在高温反应腔内通入含有III族和V族元素的有机金属源(如三甲基镓TMGa、三甲基铟TMIn等)和氢化物源(如氨NH3、砷化氢AsH3、磷化氢PH3等),使其在衬底表面发生裂解和反应,形成固态薄膜。MOCVD技术具有精确控制薄膜厚度、组分和掺杂浓度的能力,能够生长出高质量的多层量子阱结构。

分子束外延(Molecular Beam Epitaxy, MBE): 是一种在高真空环境下,将原子束直接喷射到衬底上进行薄膜生长的方法。MBE具有生长速率慢、薄膜质量高、界面陡峭等优点,常用于研究和生产高性能的LED器件。然而,MBE的设备成本高、产能较低,不适合大规模生产。

氢化物气相外延(Hydride Vapor Phase Epitaxy, HVPE): 主要用于生长厚层氮化镓,可用于制造LED衬底或用作剥离技术的基础。

在外延生长过程中,需要精确控制反应温度、气体流量、压强等参数,以确保外延层的组分、厚度和晶体质量达到要求。例如,对于氮化镓基LED,通常会先在外延炉中生长一层低温缓冲层,然后逐步提高温度,生长N型GaN层、多量子阱(MQW)有源区和P型GaN层。

2.3 芯片制造(前道工艺)

外延生长完成后,需要对晶圆进行一系列加工,形成独立的LED芯片。这部分工艺类似于集成电路的制造,主要包括:

光刻(Photolithography): 将电路图案转移到光刻胶上。通过曝光和显影,形成图形化的抗蚀剂掩模。

刻蚀(Etching): 利用化学或物理方法去除未被掩模保护的材料,形成所需的三维结构。例如,刻蚀出P区和N区的接触窗口。

蒸镀/溅射(Evaporation/Sputtering): 沉积金属薄膜作为欧姆接触电极。通常会使用电子束蒸发或磁控溅射等方法沉积镍、金、钛、铝等金属。

退火(Annealing): 对金属电极进行热处理,形成良好的欧姆接触,降低接触电阻。

钝化(Passivation): 沉积一层介质薄膜(如SiO2、SiN),用于保护芯片表面,防止表面漏电和污染。

减薄(Thinning): 将晶圆的背面进行研磨,降低晶圆厚度,以便后续切割和提高散热性能。

划片(Dicing): 将加工好的大尺寸晶圆切割成单个的LED芯片。通常使用激光划片或金刚石刀划片机。

测试与分选(Testing and Sorting): 对切割好的LED芯片进行电学和光学性能测试,包括正向电压、反向漏电流、发光亮度、波长、色度等。根据测试结果进行分档分级(binning),以满足不同应用的需求。

2.4 芯片封装(后道工艺)

切割好的LED芯片需要经过封装才能形成最终的LED器件。封装的目的是保护芯片、提供电学连接、提高出光效率和散热性能。常见的LED封装形式包括:

直插式封装(Lamp LED): 传统的封装方式,通过环氧树脂将芯片固封在支架上。

表面贴装式封装(Surface Mounted Device, SMD LED): 芯片直接贴装在PCB板上,体积小,散热好,是目前主流的封装形式。

COB封装(Chip on Board): 将多个LED芯片直接绑定在基板上,形成一个整体的光源模块,具有高功率、高密度等特点。

CSP封装(Chip Scale Package): 芯片尺寸与封装尺寸几乎相同,实现了更小的体积和更高的光密度。

MCOB封装(Multi-Chip on Board): 将多个LED芯片集成在一个基板上,进一步提高功率密度。

封装过程中,通常会使用导电胶或焊锡将芯片固定在支架或基板上,然后通过金线或铜线将芯片电极与外部引脚连接,最后用荧光粉(对于白光LED)和封装胶进行填充和保护。

第三章:LED芯片的分类

LED芯片的分类方式有很多种,可以根据发光颜色、功率大小、衬底材料、芯片结构、尺寸等进行划分。

3.1 按发光颜色分类

这是最直观的分类方式,主要取决于半导体材料的禁带宽度:

红光LED芯片: 通常采用AlInGaP(铝铟镓磷)或GaAsP(砷化镓磷)等材料体系,发光波长在620-760nm之间。

黄光LED芯片: 通常采用AlInGaP或GaP(磷化镓)等材料体系,发光波长在570-600nm之间。

绿光LED芯片: 通常采用InGaN(铟镓氮)或AlInGaP等材料体系,发光波长在500-570nm之间。

蓝光LED芯片: 通常采用InGaN材料体系,发光波长在450-500nm之间。蓝光LED是白光LED的基础,通过蓝光LED激发黄色荧光粉来产生白光。

紫光/紫外LED芯片(UV LED): 通常采用AlGaN(铝镓氮)或InGaN(高In含量)材料体系,发光波长小于400nm。紫外LED在杀菌消毒、固化、医学、鉴伪等领域有广泛应用。

红外LED芯片(IR LED): 通常采用GaAs(砷化镓)或AlGaAs(砷化铝镓)等材料体系,发光波长大于760nm。红外LED主要用于遥控、安防监控、夜视等领域。

3.2 按功率大小分类

小功率LED芯片: 通常指工作电流在20mA左右,功率在0.1W以下的芯片。主要用于指示灯、背光、室内照明等。

中功率LED芯片: 工作电流在20mA-150mA之间,功率在0.1W-1W之间的芯片。应用范围广泛,包括室内外照明、显示屏等。

大功率LED芯片: 工作电流通常在350mA以上,功率在1W以上,甚至达到几十瓦。大功率LED芯片通常具有更大的发光面积和更优秀的散热设计,主要用于高亮度照明、汽车照明、投光灯等。

3.3 按衬底材料分类

蓝宝石衬底LED芯片(GaN-on-sapphire): 这是目前市场份额最大的LED芯片。蓝宝石(Al2O3)具有化学稳定性好、价格相对便宜、绝缘性好等优点,但晶格失配较大,需要特殊的缓冲层技术。

碳化硅衬底LED芯片(GaN-on-SiC): SiC衬底具有良好的导热性、高硬度、与GaN晶格失配较小等优点,能够制造出更稳定的高功率LED。但SiC衬底成本较高。

硅衬底LED芯片(GaN-on-Si): 硅衬底成本低、易于大尺寸化,与现有硅基半导体工艺兼容。然而,硅与GaN的晶格和热失配都较大,生长高质量GaN层存在挑战。随着技术进步,硅衬底LED芯片在照明领域逐渐展现潜力。

砷化镓衬底LED芯片(GaAs-on-GaAs): 主要用于生产红光、黄光、红外LED芯片。

氧化锌衬底LED芯片(GaN-on-ZnO): 处于研发阶段,ZnO与GaN晶格匹配度高,未来可能成为重要的衬底材料。

3.4 按芯片结构分类

正装芯片(Face-up Chip): 传统的LED芯片结构,P、N电极都在芯片的正面。电流从P电极进入,经过有源区,从N电极流出。由于N电极会遮挡一部分出光,影响光效。

倒装芯片(Flip-chip): 将LED芯片的有源区朝下直接与导电的基板或引线框架连接。这种结构消除了P、N电极对光的遮挡,大大提高了出光效率。同时,热量可以直接通过电极散发,散热性能优越,适合大功率应用。倒装芯片是未来LED芯片发展的重要方向。

垂直结构芯片(Vertical Chip): 将P、N电极分别置于芯片的上下两面,电流垂直流过芯片。这种结构可以实现更大的电流密度和更好的散热,光提取效率高。通常需要通过激光剥离(Laser Lift-Off, LLO)或化学剥离(Chemical Lift-Off, CLO)技术去除原衬底,再转移到新的导电衬底上。

薄膜芯片(Thin Film Chip): 采用特殊的剥离技术,将外延层从衬底上剥离,只留下薄膜状的外延结构,然后转移到新的载体上。薄膜芯片可以实现更高的光提取效率和更好的散热性能。

共晶芯片(Eutectic Chip): 倒装芯片的一种特殊形式,通过共晶焊点将芯片直接连接到基板上,形成更小的热阻和更好的电学连接。

第四章:LED芯片的关键参数

了解LED芯片的关键参数有助于评估其性能并选择合适的芯片应用于特定场合。

4.1 电学参数

正向电压(Forward Voltage, Vf): 在给定正向电流下,LED芯片两端的电压。理想情况下,Vf越小越好,表示芯片的驱动电压低,能耗小。Vf受材料、结构、工艺等因素影响,通常在2V-4V之间。

正向电流(Forward Current, If): 流过LED芯片的电流。If越大,LED发光越亮,但同时也会产生更多的热量。LED芯片的最高额定电流需要严格遵守,否则可能导致芯片损坏。

反向漏电流(Reverse Leakage Current, Ir): 当LED芯片施加反向电压时,流过芯片的微小电流。Ir越小越好,表示PN结的质量越好,芯片的可靠性越高。

反向击穿电压(Reverse Breakdown Voltage, Vbr): 当反向电压达到一定值时,LED芯片会发生击穿,电流急剧增大。LED芯片应避免在反向击穿电压下工作。

静电放电(Electrostatic Discharge, ESD)耐受能力: LED芯片对静电的敏感程度。ESD耐受能力越强,芯片在生产、运输和使用过程中越不容易受静电损伤。通常用KV或V来表示。

4.2 光学参数

光通量(Luminous Flux, Φv): 衡量LED芯片发光总量的物理量,单位是流明(lm)。光通量越高,LED芯片发出的光越多。

发光效率(Luminous Efficacy, ηv): 衡量LED芯片将电能转化为光能的效率,单位是流明每瓦(lm/W)。发光效率是LED芯片最重要的性能指标之一,越高表示越节能。

中心波长(Peak Wavelength, λp)/主波长(Dominant Wavelength, λd): 决定LED芯片发光颜色的参数。中心波长是发光光谱中光强最大的波长;主波长是人眼感受到的主要颜色波长。

光谱半宽度(Spectral Half-width, Δλ): 发光光谱中光强下降到峰值一半时所对应的波长范围。半宽度越窄,LED芯片的光谱纯度越高。

视角(Viewing Angle): 指LED芯片发光强度达到最大值一半时的角度范围。视角决定了LED芯片的光分布特性。

色温(Correlated Color Temperature, CCT): 对于白光LED芯片,色温描述了光源的颜色偏暖(黄)或偏冷(蓝)。单位是开尔文(K)。低色温(2700K-3500K)为暖白光,高色温(5000K-6500K)为冷白光。

显色指数(Color Rendering Index, CRI): 衡量光源还原物体真实颜色的能力。CRI越高,表示光源的显色性越好,通常以Ra表示,最高为100。

4.3 热学参数

结温(Junction Temperature, Tj): LED芯片PN结的工作温度。结温是影响LED芯片性能和寿命的关键因素。结温过高会导致光衰、寿命缩短甚至失效。

热阻(Thermal Resistance, Rth): 衡量LED芯片散热性能的指标,单位是摄氏度每瓦(℃/W)。热阻越小,表示散热性能越好,芯片结温上升越慢。通常分为结到封装的热阻(Rth,j−c)和结到环境的热阻(Rth,j−a)。

4.4 可靠性参数

寿命(Life Time): 指LED芯片在特定工作条件下,光通量衰减到初始值一定比例(如70%或50%)所需的时间。通常以小时(h)表示。

光衰(Lumen Depreciation): 指LED芯片在长时间工作过程中,光通量逐渐下降的现象。光衰越小,芯片的稳定性越好。

湿度敏感等级(Moisture Sensitivity Level, MSL): 衡量LED芯片对湿气的敏感程度,不同等级的芯片需要不同的储存和处理条件。

第五章:LED芯片的应用领域

LED芯片凭借其独特的优势,已经在各个领域取得了广泛应用,并仍在不断拓展新的应用场景。

5.1 照明领域

LED照明是LED芯片最主要的应用领域,其优势在于节能、环保、寿命长、响应快、体积小等。

通用照明: 包括室内照明(筒灯、面板灯、球泡灯、灯带等)、室外照明(路灯、隧道灯、庭院灯、景观灯等)和特殊照明(植物生长灯、医疗照明、舞台照明等)。LED照明取代传统照明已成为大势所趋。

背光: 液晶显示器(LCD)的背光源,包括电视、电脑显示器、手机、平板电脑等。LED背光具有高亮度、高对比度、宽色域、超薄化等优点。

汽车照明: 汽车前大灯、尾灯、转向灯、刹车灯、日间行车灯以及车内氛围灯等。LED在汽车照明中实现了节能、长寿命、快速响应和多样化设计。

5.2 显示领域

LED芯片是各种显示屏幕的核心发光元件。

LED显示屏: 由大量LED芯片组成的显示模块,广泛应用于户外广告屏、体育场馆显示屏、交通信息显示屏、室内高清显示屏等。LED显示屏具有高亮度、高对比度、宽视角、色彩鲜艳等特点。

小间距/Mini LED/Micro LED显示: 随着LED芯片尺寸的不断缩小,显示屏的像素间距越来越小,从而实现更高的分辨率和更细腻的画质。

Mini LED: 芯片尺寸介于100-200微米之间,可用于背光和自发光显示。在背光应用中,Mini LED可实现区域调光,大幅提升LCD的对比度,媲美OLED。

Micro LED: 芯片尺寸小于50微米,甚至更小。Micro LED被认为是下一代显示技术,每个像素都可独立发光,具有自发光、高亮度、高对比度、高分辨率、广色域、响应速度快、寿命长、低功耗等优点,有望在AR/VR、可穿戴设备、高端电视等领域实现颠覆性应用。

5.3 信号指示与标识领域

指示灯: 各种电子设备、家电、仪器仪表上的电源指示灯、工作状态指示灯等。

交通信号灯: 红绿灯、航空/航海信号灯等。LED信号灯具有亮度高、寿命长、维护成本低等优点。

广告标识与招牌: LED灯箱、发光字、霓虹灯替代品等。

5.4 特殊应用领域

医疗健康: 光疗(如黄疸治疗、皮肤病治疗)、医用检测设备、内窥镜照明等。UV-LED在消毒杀菌领域有巨大潜力。

农业领域: 植物工厂、大棚补光等植物生长灯,通过调节LED光谱促进植物生长。

安全与安防: 监控摄像头补光(红外LED)、防伪(紫外LED)、警示灯等。

光通信(Li-Fi): 利用LED灯光进行数据传输,作为无线通信的补充或替代技术。

可见光通信(VLC): 通过控制LED的闪烁频率来传输数据。

生物传感: 特定波长的LED可用于各种生物和化学传感应用。

第六章:LED芯片的未来发展趋势

LED芯片技术仍在快速发展,未来的发展将围绕更高效率、更低成本、更智能化、更小尺寸和更多功能展开。

6.1 高光效与低成本

材料与结构优化: 持续优化半导体材料的外延生长质量,减少缺陷密度,提高内量子效率。

光提取效率提升: 采用更先进的光提取技术,如图形化衬底(Patterned Sapphire Substrate, PSS)、粗化表面、微透镜阵列等,减少内部全反射,将更多的光子从芯片内部导出。

散热技术: 随着功率密度的提高,散热成为关键挑战。未来将发展更高效的封装材料和散热结构,如导热率更高的基板、三维散热结构等。

大尺寸衬底与自动化生产: 采用更大尺寸的衬底(如8英寸、12英寸硅衬底),提高单次投片产出,降低制造成本。同时,提升生产线的自动化和智能化水平,减少人工成本和错误。

6.2 Micro LED与Mini LED的普及

巨量转移技术: Micro LED的核心挑战之一是巨量转移(Mass Transfer)技术,即将数百万甚至数千万颗微米级LED芯片精确、高效地转移到驱动基板上。未来将发展更成熟、更高效、成本更低的巨量转移技术。

驱动与控制技术: 针对Micro LED的超小尺寸和高像素密度,需要开发更先进的驱动IC和控制方案,实现高刷新率、高灰阶、低功耗。

全彩化技术: 目前Micro LED的全彩化主要通过RGB三色芯片集成实现,未来可能发展出单颗芯片集成多色发光或通过量子点(Quantum Dot, QD)色转换等技术实现全彩。

应用场景拓展: 随着Mini/Micro LED技术的成熟和成本的降低,其应用将从高端显示(如AR/VR、车载显示、超高清电视)逐步向更广泛的消费电子领域渗透。

6.3 智能与集成化

芯片级智能: 将驱动、传感和控制功能集成到LED芯片内部或紧密集成在芯片封装中,实现更小体积、更灵活的智能照明模组。

光通信融合: LED芯片作为可见光通信(VLC)的发射端,实现照明与数据传输的融合,例如Li-Fi技术。

传感功能: LED芯片未来可能集成环境光传感器、温度传感器甚至气体传感器等,实现更智能的环境感知和控制。

6.4 特殊功能LED芯片

深紫外(Deep UV-C)LED: 波长小于280nm的深紫外LED在杀菌消毒、水处理、空气净化等领域有巨大需求。未来将重点突破材料生长、封装和寿命等瓶颈,实现高效长寿命的深紫外LED芯片。

植物照明LED: 针对植物生长特性定制化光谱的LED芯片,提高光合作用效率,应用于植物工厂和现代农业。

医疗与健康LED: 用于光疗、医疗诊断、生物传感等特定波长的LED芯片。

量子点LED(QD-LED): 将量子点材料集成到LED芯片中,利用量子点的发光特性实现更宽广的色域和更高的色彩纯度。

第七章:LED芯片常见问题与解答

在LED芯片的实际应用和技术讨论中,经常会遇到一些常见问题。

7.1 为什么LED芯片会产生热量?

尽管LED是一种高效的光源,但其光电转换效率并非100%。根据能量守恒定律,当电流通过LED芯片时,一部分电能转化为光能,但还有相当一部分电能会转化为热能。这些热能主要来源于以下几个方面:

内量子效率(IQE)不理想: 电子和空穴在有源区复合时,并非所有复合都产生光子,一部分是非辐射复合,这部分能量会转化为热。

光提取效率(LEE)不高: 即使产生了光子,由于半导体材料的高折射率,大部分光子会在芯片内部发生全反射,无法从芯片中逃逸出去。这些被“困”在芯片内部的光子最终会以热的形式耗散掉。

电阻损耗: 电流通过芯片内部的半导体材料、电极和欧姆接触层时,会产生焦耳热(I2R损耗)。

电子溢出: 一部分电子在到达有源区之前或之后,未能与空穴有效复合,溢出到P型区,导致能量损失并转化为热。

产生的热量会导致芯片结温升高,进而影响LED的光效、寿命和稳定性,因此有效的散热对LED芯片至关重要。

7.2 LED芯片的“蓝光危害”是什么?

“蓝光危害”是指LED光源中高能量的蓝光成分(通常指波长在400-500nm之间的光)可能对人眼视网膜造成的光化学损伤。由于白光LED主要通过蓝光LED激发黄色荧光粉来产生,其光谱中蓝光成分相对较高。

然而,需要强调的是,并非所有蓝光都会造成危害。只有当蓝光强度达到一定水平并持续照射视网膜足够长时间时,才可能引发损伤。目前,国际和国内都有针对LED产品蓝光安全的光生物安全标准(如IEC 62471),对不同亮度等级的LED产品进行蓝光危害评估和分类。

大部分合格的LED照明产品都处于无危害或低危害等级。过度担忧“蓝光危害”是不必要的。在日常使用中,注意合理用眼,避免长时间直视高亮度LED光源,选择符合安全标准的产品,并可以考虑使用带有护眼功能的LED灯具(如色温适中、无频闪、低蓝光模式等)。

7.3 为什么LED芯片的亮度会衰减(光衰)?

LED芯片的光衰是其固有特性,指在长时间工作过程中,其光通量逐渐下降的现象。光衰的原因是多方面的,主要包括:

热效应: 高温是导致光衰的主要原因。当LED芯片结温过高时,会加速半导体材料的老化,导致非辐射复合增加,发光效率降低。同时,高温还会加速封装材料(如环氧树脂、荧光粉)的老化和黄化,影响光的出射。

电流密度: 过高的驱动电流会导致芯片内部电流密度过大,使得非辐射复合增加,发热量增大,加剧光衰。

材料老化与缺陷: 半导体材料内部的晶格缺陷会在长期工作过程中扩散和增殖,形成非辐射复合中心,降低发光效率。P型GaN的Mg掺杂激活问题也是一个因素。

封装材料老化: 封装胶和荧光粉在光照和热量作用下会发生黄化、碳化或剥离,导致出光效率降低和色漂。

湿度与化学物质侵蚀: 封装不当可能导致湿气或有害化学物质进入芯片内部,腐蚀电极或破坏半导体结构。

为了减缓光衰,需要在芯片设计、制造和封装环节采取措施,如优化散热设计、选择高质量材料、控制驱动电流、改善封装工艺等。

7.4 LED芯片的PN结是如何形成的?

LED芯片的PN结是通过在同一块半导体材料上,通过掺杂不同的杂质来形成的。这个过程通常在外延生长阶段完成:

衬底准备: 准备好一块高质量的单晶衬底,例如蓝宝石。

生长N型层: 在衬底上生长一层N型半导体材料。例如,对于GaN基LED,通过MOCVD技术在生长GaN薄膜的同时,通入含N型施主杂质的气体(如硅Si的源气体),使GaN晶体中掺入Si原子,形成N型半导体层。

生长有源区: 在N型层上生长多量子阱(MQW)有源区。有源区通常由多层周期性交替的窄带隙材料(如InGaN)和宽带隙材料(如GaN)构成,以限制电子和空穴在此区域高效复合。

生长P型层: 在有源区之上生长一层P型半导体材料。对于GaN基LED,通过MOCVD技术在生长GaN薄膜的同时,通入含P型接受体杂质的气体(如镁Mg的源气体),使GaN晶体中掺入Mg原子,形成P型半导体层。由于Mg在GaN中的掺杂效率较低,通常还需要进行额外的退火处理来激活Mg杂质,使其真正发挥P型导电作用。

通过这种方式,N型层和P型层在原子级别上紧密接触,在它们之间自然形成一个耗尽层和内建电场,即PN结。当正向偏压施加到这个PN结上时,就可以实现电致发光。

7.5 为什么需要不同衬底材料?它们有什么优缺点?

选择不同的衬底材料主要是为了平衡LED芯片的性能、成本和制造工艺的兼容性。

蓝宝石(Al2O3)衬底:

优点: 成本低廉,易于获取和大规模生产;化学稳定性好,耐高温;硬度高,便于后续加工。

缺点: 绝缘性,不导电,需要单独制作N电极,增加了工艺复杂性;与GaN晶格失配较大(约16%),容易产生位错和缺陷,影响外延层质量和LED性能;导热性一般,不利于高功率LED散热。

应用: 广泛应用于蓝光、绿光LED和白光LED的制造。

碳化硅(SiC)衬底:

优点: 导电性好,可以制作垂直结构LED,简化电极工艺;与GaN晶格失配相对较小(约3.5%),外延层质量好;导热性极佳,有利于高功率LED的散热;耐高温、耐腐蚀。

缺点: 成本非常高,限制了其大规模应用;硬度极高,加工难度大。

应用: 主要用于高性能、高功率的LED芯片,如汽车照明、特殊照明等。

硅(Si)衬底:

优点: 成本最低廉,尺寸最大(可达12英寸),与现有硅基半导体工艺兼容,有利于集成化和降低制造成本。

缺点: 与GaN晶格失配和热失配都很大(晶格失配约17%,热失配约34%),生长高质量GaN外延层面临巨大挑战,容易产生裂纹和缺陷;导热性好于蓝宝石但逊于SiC。

应用: 随着技术突破,硅衬底LED在通用照明领域展现出巨大潜力,是未来降低成本的重要方向。

砷化镓(GaAs)衬底:

优点: 与AlInGaP、GaAsP等红黄光LED材料体系的晶格匹配性好,可以生长高质量的外延层。

缺点: 成本相对较高,不透明,需要制作窗口层或倒装结构以提高出光效率。

应用: 主要用于制造红光、黄光、橙光LED以及红外LED。

总的来说,衬底的选择是LED芯片设计中的一个重要权衡,需要在性能、成本和工艺可行性之间找到最佳平衡点。

第八章:总结

LED芯片作为固态照明和显示的核心,其技术进步是推动相关产业发展的关键动力。从最初的单色指示灯,到如今的高效白光照明和Micro LED显示技术,LED芯片的发展历程充满了创新与突破。

我们深入探讨了LED芯片的定义、基于PN结的电致发光原理以及由衬底、外延层、电极等构成的精巧结构。详细介绍了其复杂的制造工艺,包括外延生长、光刻、刻蚀等半导体前道工艺,以及封装等后道工艺。分类部分从发光颜色、功率、衬底材料和芯片结构等多个维度对LED芯片进行了细致划分,展现了其多样性。

在关键参数方面,我们阐述了电学、光学、热学和可靠性参数对LED性能的影响,强调了正向电压、光通量、发光效率、结温等指标的重要性。LED芯片的应用领域已渗透到我们生活的方方面面,从日常照明到高端显示,再到医疗、农业等特殊领域,其价值日益彰显。

展望未来,LED芯片技术将继续朝着更高光效、更低成本、更小尺寸(Micro LED)、更智能化和多功能化方向发展。巨量转移、先进封装、材料创新和系统集成将是未来技术突破的重点。

LED芯片的每一次进步都意味着人类在能源利用和信息显示方面向前迈进了一大步。随着技术的不断演进,LED芯片必将在构建更节能、更智能、更美观的未来世界中发挥越来越重要的作用。理解这些基础知识,将有助于我们更好地把握LED产业的脉搏,并共同见证其未来的辉煌。

责任编辑:David

【免责声明】

1、本文内容、数据、图表等来源于网络引用或其他公开资料,版权归属原作者、原发表出处。若版权所有方对本文的引用持有异议,请联系拍明芯城(marketing@iczoom.com),本方将及时处理。

2、本文的引用仅供读者交流学习使用,不涉及商业目的。

3、本文内容仅代表作者观点,拍明芯城不对内容的准确性、可靠性或完整性提供明示或暗示的保证。读者阅读本文后做出的决定或行为,是基于自主意愿和独立判断做出的,请读者明确相关结果。

4、如需转载本方拥有版权的文章,请联系拍明芯城(marketing@iczoom.com)注明“转载原因”。未经允许私自转载拍明芯城将保留追究其法律责任的权利。

拍明芯城拥有对此声明的最终解释权。

产品分类

产品分类

2012- 2022 拍明芯城ICZOOM.com 版权所有 客服热线:400-693-8369 (9:00-18:00)

2012- 2022 拍明芯城ICZOOM.com 版权所有 客服热线:400-693-8369 (9:00-18:00)