工程师:国产芯片技术支持为什么那么“差”

10

10

拍明芯城

拍明芯城

以下文章来源于电子工程世界 ,作者付斌

电子工程世界

.即时参与讨论电子工程世界最火话题,抢先知晓电子工程业界资讯。

国产替代是现在芯片界最大的名词,虽然我国芯片行业起步晚,但整体进步速度极快,各类产品国产化率也在逐步提升。

图源:宜律无忧

不过,发展速度快也意味着这其间免不了绕弯路和踩坑,其中被工程师所诟病最多的就是技术支持问题。甚至有些工程师直言,“垄断的抢不过国外,中低端市场却一直在内耗。”

那么,工程师遇到了哪些问题,国产厂商还有哪些方面可以继续完善?

①、资料,坑惨了工程师首先,是老生常谈的资料问题,除了芯片以外的Datasheet(数据手册)、参考设计国产厂商都喜欢“藏着掖着”。

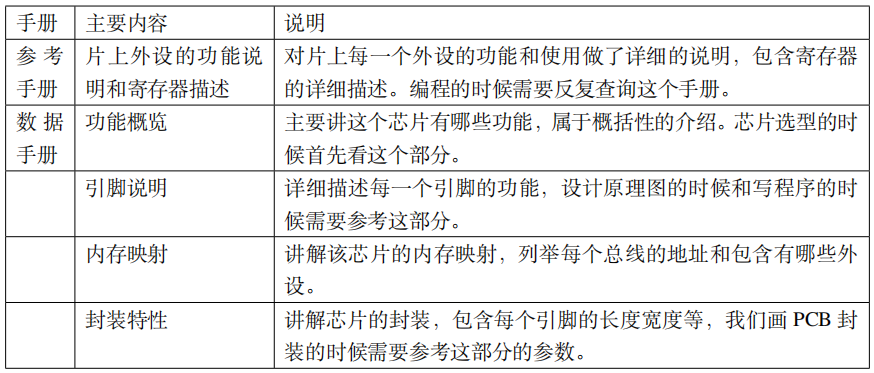

不同工种的人,读datasheet的侧重点也有区别:

如果你是IC design,需要关注芯片datasheet中的application circuit,diagram , reg file 这些,你在设计可以参考的部分;

如果是你硬件工程师,那必须要注意芯片的电气特性,pin list ,封装尺寸等几个重点内容;

如果你是Marketing, 你会关注feature list, reference design , 电气特性等章节;

如果你是software engineer , 一定要看寄存器和软件章节;

如果你是project manager ,整个datasheet的内容全都要关注。

一位工程师言辞激励地表示,“现在都在喊要支持国产芯片, 我也很想支持,但是国产芯片却一点都不争气。”

根据他的描述,最近一阵子,他莫名其妙被安排电池充电板子的项目,本来这种板子不应该让他出手的,但已经无法推辞。网上找了几个国产的充电芯片,Datasheet里面只有个原理图的示意图,元件参数都没有,还死活找不到参考设计,让采购去联系也是很久没有回复。反观国外厂商,恨不得把参考设计直接怼到用户脸上。

因为资料问题,有些工程师也被“坑惨了”。一位工程师表示,离职同事的二手项目使用了杭州一家公司的小功率电机控制芯片,电机功率很小,一瓦都不到,使用同样方案板子一上电芯片就短路。

这位工程师反复阅读芯片的Datasheet,但很可惜上面什么也没说,没有办法就咨询了该公司的售后,他们看了看原理图说没有问题,只是建议加入上拉电阻,照做之后虽然解决了上电短路的故障,但还是会经常出现电流过载的情况,结果这个项目让他损失惨重。他强调,很多小公司不会把芯片缺陷写到勘误表里,所以出产品前一定要多试多测。

有些人对于工程师的上述经历表示赞同,他们也同样遇到国产芯片pdf文档、示例代码错误的问题,甚至有工程师激动地表示:“我觉得他们并不是‘没有把缺陷写进勘误表’,而是根本不知道什么是勘误表。自己的坑,压根不想公开提示,而是捂盖子。”“有些国产MCU,除了简单得不能再简单的数据手册以外,什么官方的资料都没有,这还不算原厂的SDK都是保密的,还有测试过一些国产SoC,数据手册基本就是废纸。任何有价值的资料都没有。只能从例程里面自己扒。”

另外,一些工程师则表示,有点规模的公司数据手册资料还是相对齐全的,但又存在没有中文版的问题。

②、质量,生出疑难杂症

其次,是国产品质参差不齐,大多数情况,工程师选用国产芯片多数出于成本考虑,但与之相悖的是,小厂的产品却不断出现疑难杂症,这种问题即便找售后也很难解决问题。

一位工程师曾表示早在十年前就已接触国产芯片,那时候国产芯片刚刚兴起,当时的芯片没有几家性能是合格的,更谈不上市场品牌了,市场上的芯片假冒的特别的多。

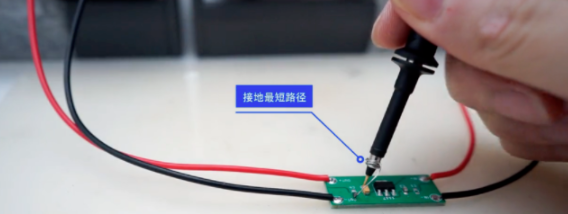

就比如说2010年左右,从代理商哪里买来几片样片LM1117-3.3,焊到板子上测量电压接近3.3V,就没想太多,可是板子上的单片机就是不工作。直到有一天用示波器观察波形时,发现居然是“三角波”,和稳压二极管弄出来差不多,最终找到了旧的芯片换上才弄好。自那之后我凡是新焊的板子都喜欢用示波器看看波形,直到最近几年才不关心电压波形了。

图源:面包板社区

比较离谱的是从深圳某代理商买来的国内某知名串口控制芯片,因为设备需要使用好多个串口就选定了这家产品,可这芯片死活不工作,而且晶振也不起振,就打电话到他家的售后,他们让我把芯片的批号报一下,后来直接给我几片样片,换了样片后就没事了。经过反复对比,之前的芯片和厂家的样片除了批号以外没有任何区别,甚至就连封装注塑点都一样。

一些小厂芯片指标存在虚标问题。工程师表示,公司一款产品使用了PC104结构的单板计算机,这类计算机在早期设计中很流行,因为8位机时代MCU运算能力较差,有些需要大量运算场合很难满足要求,但这类单板机价格几乎和工控机差不多,公司为了节省成本就采购了一批深圳产的单板,该公司的单板机上面的接口芯片有两种类型,其一是国产的芯片,安装到内蒙古的设备使用国产芯片主板的都在冬天出现了问题,后来不得不把江苏的设备上的主板和内蒙古的设备进行了互换。所以,这告诫了我们,不管使用什么芯片,低温试验一定不能省。

很多国产MCU的确能够达到Pin to Pin替代,但在软件兼容性上,没有网络上说得那么美好。比如,某工程师曾试用过两款国产MCU,串口中断代码基本上没有什么兼容性。不过,性能还是不错的,包括硬件模拟性能、PWM、定时器、SPI、I2C等,只是改动程序模拟量精度就有点不够好看了。模拟量最好的是TI的单片机,尤其是电池供电的情况下16个数平均基本NTC可以轻松实现0.1的精度,这方面国产模拟量真的有差距。

“一些国产芯片的模拟部分宣传页上的指标好得不得了,一用起来全都抓瞎,找FAE只会埋怨你的电源不行、你的走线不行。那为什么我换了个S*或者L*的片子就不存在这问题?FAE翻了翻白眼开始吐泡泡。”一位工程师曾这样吐槽。

③、售后,解决得了问题?

最后,就是技术支持问题,国产芯片的服务的确在跟随芯片本身不断变强,但很多情况下,技术支持仍然是工程师的痛。

既然没有资料、资料不全,那就直接找技术支持/FAE/售后工程师,但有些国产芯片只注重推广力度,而售后服务却是非常落后,电话打不通,电话打通了也是“热脸贴冷屁股”,说是自己使用问题,有些公司甚至连最简单的技术支持都没有。更有甚者,售后也不知道怎么解决bug,或者根据提货数量而改变态度。

工程师感叹:“国产芯片就是技术支持好差好差呀,有问题想找到和解决太困难。”

不过,工程师也一致认为,国产正在慢慢进步,要知道,服务代表着更多的人,而行业一直缺乏人才,加之许多品牌现在的售后的确非常好,之所以没有被注意到,是因为部分工程师根深蒂固对国产品牌的不信任感。

工程师坦言,“说白了,国外芯片太成熟了,有些公司都已经成立快70年了,国产厂商很多不到10年、5年,甚至可能是几个人拉起来的小作坊,尤其是某些做模拟小芯片的公司。比如我公司买了某公司的IP,这个公司的老板身兼CEO、技术负责人、销售、技术支持、研发工程师等数个职位,他老婆还是财务,除此之外还有几个打杂的工程师,连测试这些工作都外包。”可见,国产芯片之所以出现这样的问题,也有自己的“苦衷”。

国产芯片的成长速度全世界都有目共睹,虽然本文充斥着“差评”,但更多则包含了工程师对于国产的期待。工程师从来都是有话直说,就像产品从来不会容忍任何一个bug,一些做得很好的国产厂商可以继续增强这方面优势,还没有做好的国产芯片厂商也可以做得更加完美。

④、信心和信任,非一日之寒整体感觉下来,国产芯片行业目前还存在一些比较突出的技术问题,严重影响或制约着电子工程师团队使用国产芯片的积极性和信心,进而阻碍了国产芯片的行业推广和应用。

首先很多国产芯片公司属于创业阶段,技术积累不足,产品线比较单一,很多公司只是一颗或数颗功能比较单一的芯片,应用工程师可选择的余地太小;也会增加后续的采购和系统维护成本。

其次有不少公司的PPT做的很漂亮,性能指标数据也很华丽,但是推出的样品或产品的计划经常延期,或是实际的产品的性能指标和宣称的指标出入很大,久而久之影响工程师的使用信心,进而影响到团队负责人的决策和选择。

还有一些公司的配套资料严重缺乏,仅有的一些资料要么语焉不详,要么存在谬误或瑕疵;或是提供的Demo板评估功能的驱动或例程不完善,如仅能提供部分特定的操作系统的支持,SDK、HDK资料不完善,开发环境搭建不容易,和主流的软件开发平台兼容性不好等诸多让嵌入式系统开发团队头疼的问题。

另外芯片的选择,特别是对单片机或核心功能芯片的选择是非常严谨的,除成本外,通常要考虑芯片的稳定性、可靠性、扩展性、寿命周期,行业应用实例,知名客户应用情况等。特别是对于大批量生产应用来说,这些要求会更加严格。而这些恰恰是很多创业阶段国产芯片最难说服技术团队选择自家芯片的根本原因。哪怕是你的销售再牛,或是你的价格已经让客户的采购或运营部门怦然心动,要知道新的芯片的导入在正规的大公司可是由技术部门做出技术评估后最终决定的。

芯片的应用过程中还会牵涉到很多BUG以及FIX BUG等,特别是一些比较复杂的芯片,需要大量的软硬件配置驱动等,单纯靠芯片公司自身的技术力量不可能完全覆盖住客户需求,这时候一个庞大的客户群体和工程师应用生态圈就至关重要了。如TI和ST等国际大厂,工程师遇到的几乎每一个问题都能在专业的论坛或技术支持团队得到解答,再加上完整的勘误表等,工程师从开始着手设计到定型的全过程都能够有信心高效及时处理各种技术问题。这个应用设计工程师的生态圈的建设需要极大的时间和资金投入,对于国产芯片公司来说也是任重道远。

最后对于国产芯片来说,特别是在前期的版本,往往存在发热较大,稳定性差,一致性不好等常见问题,而这些问题会让很多应用工程师望而却步。而很多国产芯片公司的FAE往往经验不足,特别是行业应用经验和系统设计经验不足,不能够在一开始就能够真正理解客户的技术需求和关切点,更不会通过优化系统的软硬件设计,给用户提出系统解决方案等来弥补自家芯片的不足。单纯的强调自家芯片的低价格和随叫随到的所谓优质服务对技术工程师来说没有什么吸引力,对于最终说服技术团队选择一个不太稳定成熟、还没有行业知名大客户应用的芯片来说帮助不大。

因此,对于国产芯片公司来说,如果想在激烈的竞争环境下脱颖而出,除了市场和商务活动外,对技术方面希望能够做到以下几点:

产品的可靠性、稳定性、发热和功耗控制等需要稳步快速迭代,实际的芯片和DEMO板是PPT根本无法比拟的;

重视技术资料的编写、校审工作;重视开发环境和主流平台的兼容性,降低开发的难度,尤其是项目启动阶段的上手难度;降低资料获取的难度。

及早建立健全应用工程师的生态圈,增加工程师获取技术支持的途径和通道;

重视FAE的系统应用工程经验和能力,增强和客户应用工程师沟通的能力,必要时能够通过方案设计弥补单一芯片的功能或部分性能不足,这对于很多通用型芯片特别是MCU等软硬件依存度高的芯片厂商尤为重要。

以上仅仅是从工程师角度提炼的一些对于国产芯片的想法,不当之处欢迎大家批评指正。期待有越来越多的优秀的国产芯片公司成长起来,让我们有越来越多的高性价比的国产芯片可以选型应用。

责任编辑:David

【免责声明】

1、本文内容、数据、图表等来源于网络引用或其他公开资料,版权归属原作者、原发表出处。若版权所有方对本文的引用持有异议,请联系拍明芯城(marketing@iczoom.com),本方将及时处理。

2、本文的引用仅供读者交流学习使用,不涉及商业目的。

3、本文内容仅代表作者观点,拍明芯城不对内容的准确性、可靠性或完整性提供明示或暗示的保证。读者阅读本文后做出的决定或行为,是基于自主意愿和独立判断做出的,请读者明确相关结果。

4、如需转载本方拥有版权的文章,请联系拍明芯城(marketing@iczoom.com)注明“转载原因”。未经允许私自转载拍明芯城将保留追究其法律责任的权利。

拍明芯城拥有对此声明的最终解释权。

产品分类

产品分类

2012- 2022 拍明芯城ICZOOM.com 版权所有 客服热线:400-693-8369 (9:00-18:00)

2012- 2022 拍明芯城ICZOOM.com 版权所有 客服热线:400-693-8369 (9:00-18:00)